झारखण्ड और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

झारखण्ड और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन

> जनजातीय आन्दोलन

भारत में ब्रिटिश राज का विस्तार – संघर्ष, बलिदान, प्रपंच, त्याग और विश्वासघात की कहानी है. ईस्ट इण्डिया कम्पनी या ब्रिटिश राज ने जिस दिन भारत में अपना कदम रखा उस दिन से उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. प्रो. विपिनचन्द्र एवं अन्य की मान्यता है कि 1857 ई. का विद्रोह, विदेशी शासन के खिलाफ भारत के परम्परागत संघर्ष की सबसे नाटकीय परिणति थी, किन्तु यह विद्रोह कोई अचानक आया उबाल नहीं था. इस विद्रोह के पूर्व अनेक ऐसे विद्रोह एवं आन्दोलन हुए जिन्होंने विदेशी शासन को परेशानियों में डाला. विदेशी शासन को सबसे तीखे विद्रोह का समाना तब करना पड़ा जब उन्होंने भारतीय जनजातीय एवं परम्परा से छेड़खानी की.

झारखण्ड में जनजातियाँ अपने एकान्तवास में मग्न थीं. उनका अपना कानून था, स्वयं द्वारा निर्धारित मुखिया था, जिसका आदेश सारा समाज मानता था, किन्तु अंग्रेजों ने 1765 ई. में दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम से ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और झारखण्ड अंग्रेजी राज के अन्तर्गत एक कर चुकाने वाला जिला बन गया. यहाँ से अंग्रेजों का शोषण एवं झारखण्ड के आदिवासियों का विद्रोह शुरू हुआ.

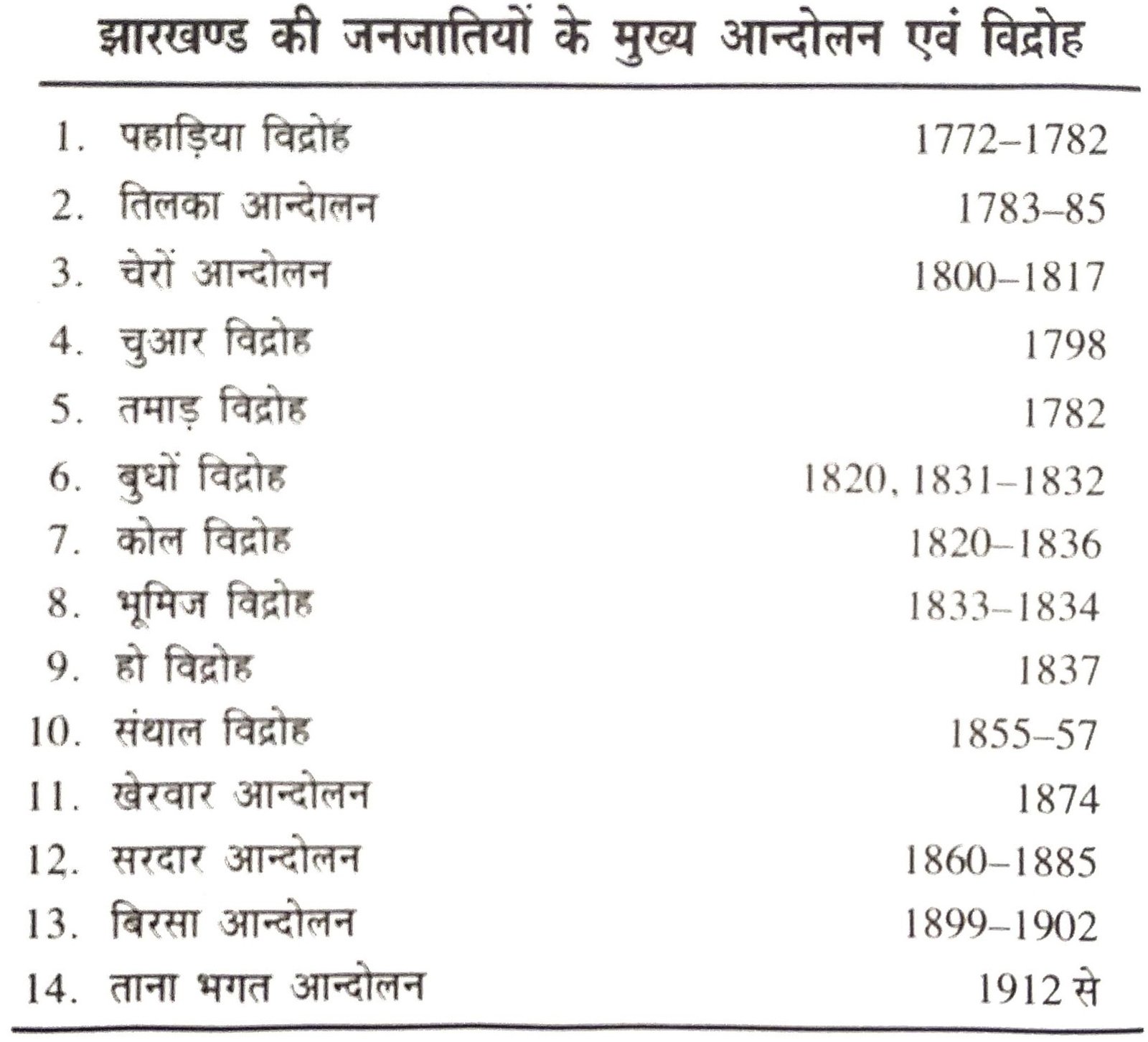

> झारखण्ड की जनजातियों के मुख्य आन्दोलन एवं विद्रोह

(1) पहाड़िया विद्रोह (1772-80)

झारखण्ड के जनजातियों के इतिहास में विदेशी शासन के खिलाफ यह सम्भवतः प्रथम व्यापक विद्रोह था. इन जनजातियों ने संथाल परगना के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किये, जिसमे सन् 1772, 1778 एवं 1779 का विद्रोह काफी असरदार था. 1781-82 में यह विद्रोह एक बार पुनः भड़का जब महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी ने कम्पनी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी. इस बगावत में ब्रिटिश राज के खिलाफ पहाड़िया सरदारों ने रानी सर्वेश्वरी की मदद

की.

अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन् 1824 में दामिन-ई-कोह में परिवर्तित कर दिया अर्थात् पूरे क्षेत्र को सरकारी सम्पत्ति घोषित कर दिया गया एवं सरदार, नायब तथा माँझी को जागीर दी गई.

(2) तिलका आन्दोलन (1783-85)

18वीं सदी के जनजातीय आन्दोलन में किसी एक व्यक्ति द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ इतने नियोजित ढंग से सम्भवतः एक भी विद्रोह नहीं हुआ था. अंग्रेज एवं उनके पिट्टुओं, साहूकारों तथा सामन्तवादी प्रथा के समर्थकों के शोषण तथा उत्पीड़न के खिलाफ राजमहल की पहाड़ियाँ 1783 के वर्षों में आन्दोलित हो गईं. जिसका नेतृत्व तिलका माँझी ने किया. इन्हें जाबरा पहाड़िया नाम से भी जाना जाता था. संथाल परगना के आदिवासियों को उन्हें (अंग्रेजों को) इस क्षेत्र से भगाने पूरा सहयोग दिया.

तिलका माँझी अपने आदिवासी एवं गरीब भाइयों का सहयोग लेने हेतु अंग्रेजों का खजाना लूटकर गरीब एवं असहायों के मध्य वितरित कर देते. इस लूट की बाँट में वे जातियों एवं जनजातियों के आधार पर भेदभाव नहीं करते, जिससे उनके जनाधार एवं लोकप्रियता में स्थानीय लोगों के मध्य काफी वृद्धि हुई. शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार गरीब जनता तिलका माँझी को त्राता मानने लगी और उनके पास जनजातियों का हुजूम जुटने लगा, जो तिलका माँझी के हर कथन को मानने के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे. तिलका माँझी ने ब्रिटिश सत्ता एवं सामन्तवादी प्रथा को समूल नष्ट करने का दृढ़ व्रत लिया.

तिलका माँझी में नेतृत्व गुण था. वे जानते थे कि अंग्रेजों से अकेले दम पर एवं सीधे युद्ध में विजय पाना असम्भव है. अतः उन्होंने जनजातियों के समर्थन हेतु अपना जनाधार बढ़ाया एवं विद्रोह का सन्देश देने के लिए गाँव-गाँव में सखुआ (शाल) का पत्ता घुमाया ताकि आदिवासी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं. इस विद्रोह की शुरूआत सन् 1783 से ही मानी जाती है, किन्तु 1784 का वर्ष इस विद्रोह का महत्वपूर्ण वर्ष है. इस वर्ष तिलका माँझी ने भागलपुर पर आक्रमण कर अंग्रेज सेनानायक अगुस्टीन क्लीब लैण्ड को अपने तीर से घायल कर दिया, जिससे अंग्रेजी सेना में आतंक छा गया. तिलका माँझी की सेना इसे अपनी विजय समझ बैठी और खुशियाँ मनाने लगी, किन्तु अंग्रेज सेना की सहायता हेतु सर आयर कूट और पहाड़िया सेनापति जाउराह ने रात के अँधियारे में आक्रमण कर अनेक आदिवासी सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु इन आदिवासियों के सेनानायक तिलका माँझी अंग्रेजों की पहुँच से बाहर थे. अब वे शक्तिशाली अंग्रेज सेना के खिलाफ सुल्तानगंज की पहाड़ियों ( राजमहल) से छापामार युद्ध करने लगे. अन्ततः तिलका माँझी सन् 1785 में अंग्रेजों द्वारा धोखे से पकड़ा गया. आदिवासियों के इस अमर नायक पर अंग्रेजों ने यातना का पहाड़ ढाह दिया, जिससे आदिवासियों एवं गरीबों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं रहा. जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्हें घोड़ों से बाँधकर भागलपुर में घसीटा, किन्तु इस महानायक की जीवता ने इस यातना को भी झेल लिया. अन्त में अंग्रेजों ने ऊबकर तिलका की माँझी को भागलपुर में एक बरगद पर चढ़ाकर फाँसी दे दी. आज यह स्थान वीर सेनानी के स्मृति में तिलका माँझी चौक के नाम से जाना जाता है.

सन् को तिलका माँझी के नेतृत्व में की गई इस विद्रोह में समाज के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था. विशेषकर महिलाओं की भागीदारी सराहनीय एवं विचारणीय है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी काफी बाद के वर्षों में हुई.

(3) चेरों आन्दोलन (1800-1818)

पलामू के जंगलों में 19वीं सदी के प्रभातबेला पर ही अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों ने बिगुल फूँक दिया. यहाँ की जनजातियाँ विशेषकर चेरों ने अंग्रेजों द्वारा जनजातीय जीवन दर्शन में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकीं. अधिक कर वसूली और उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण ने चेरों एवं अन्य जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ उद्वेलित कर दिया. इन जनजातियों को पलामू के भूखन सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया. इनके नेतृत्व में यह जनजातीय विद्रोह ने एक भयंकर विद्रोह का रूप ले लिया, परन्तु अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया. इसके लिए उसने चतुराई से काम लिया. समय-समय पर जनजातियों ने स्थानीय शासक एवं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते रहे. सन् 1814 ई. में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वाँग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया और उसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दी. अंग्रेजों की इस कुटिलतापूर्ण कार्यवाही ने पलामू के जनजातियों को एक बार पुनः उद्वेलित कर दिया. चेरों एवं अन्य जनजातियाँ अंग्रेजों के शासन को बर्दाश्त न कर सकीं और उन्होंने 1817 ई. में विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन इस विद्रोह की परिणति भी अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह हुई. भी था ध्य के वं वं

(4) चुआर विद्रोह (1798)

चुआर विद्रोह अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का परिणाम था. वीरभूम एवं बाँकुड़ा में अंग्रेजों द्वारा जमीन पर लगान बढ़ा दिया गया. समय पर लगान नहीं देने की दशा में उनकी भूमि छीन ली गई, जिससे वीरभूम एवं बाँकुडा ( मेदनीपुर) के चुआर ने अंग्रेज की इस नीति के खिलाफ विद्रोह कर दिये. जून 1798 में मेदनीपुर के चुआर एवं पाइक विद्रोहियों के साथ उड़ीसा के पाइक भी शामिल हो गये : विद्रोह का विस्तार होने से अंग्रेजों के लिए यह चिन्ता का कारण बन गया. उन्हें अनुभव होने लगा कि वे केवल फौज के बल पर इस विद्रोह को नहीं दबाया जा सकता. अतः उन्होंने चुआर एवं पाइक सरदारों की छीनी हुई जमीन एवं अन्य सुविधाएँ वापस कर इन्हें शान्त किया..

(5) तमाड़ विद्रोह (1782-1820)

आदिवासियों ने बिटिश शासन के विरुद्ध तब तक विद्रोह नहीं किया जब तक उन्होंने इनकी जीवनचर्या में हस्तक्षेप नहीं किया. उन्हें अपनी स्वतन्त्रता सबसे प्रिय थी, किन्तु साम्राज्यवादी अंग्रेजों के लिए यह सह्य नहीं था कि उनकी सीमा में कोई किसी भी ढंग से स्वतन्त्र रहें. जनजातीय जीवन में अंग्रेजों के हस्तक्षेप क्रम में तमाड़ विद्रोह था. इस विद्रोह का मुख्य कारण – आदिवासियों को भूमिहीन करना, तहसीलदारों, पुलिस अफसरों, जमींदारों, ब्रिटिश शासक एवं – गैर-आदिवासियों ( दिकु) द्वारा शोषण और लूटमार आदि रहा.

1782 ई. मेटाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया. इसका विस्तार आसपास के परगने तक था, इस विद्रोह को उस समय अंग्रेजों ने दवा दिया, किन्तु यह क्षेत्र श तक अशांत रहा. इस अशान्ति का कारण स्वयं ब्रिटिश नीति की. 1793 ई. में स्थाई बन्दोवस्ती व्यवस्था की शुरूआत लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा की गयी. इस बन्दोबस्ती के कारण सम्पूर्ण भारत में जमींदारी प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ. इस जमींदारी प्रथा के अनेक दुष्परिणाम सामने आये जिससे झारखण्ड का यह क्षेत्र भी अमृता नहीं रहा, अतः 1807 ई. में तमाड़ के दुखमानकी के नेतृत्व में मुण्डाओं ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया. पुनः 1819-20 में रहु एवं कौनता के नेतृत्व में मुण्डाओं में विद्रोह कर दिया, विद्रोह की स्थानीय जमीदारों ने अंग्रेजों की मदद से दबा दिया.

(6) बुध का विद्रोह (1832)

बुधौ भगत एक प्रसिद्ध आदिवासी धार्मिक नेता था. अंग्रेजों के खिलाफ इस धार्मिक नेता ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया. इस विद्रोह में बुधों भगत का सम्पूर्ण परिवार एवं नजदीकी शिष्य अंग्रेजों केखिलाफ अपने तीर धनुष के साथ उठ खड़े हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी कटोरखा से कुचल दिया. बुर्थी भगत के साथ उसके 150 सहयोगी विद्रोह दमन के क्रम में मारे गये.

(7) कोल विद्रोह (1820-36)

1820 का दशक अंग्रेजों एवं उनके पिट्दुओं के विरुद्ध विद्रोह का दशक था. सम्पूर्ण झारखण्ड की आदिम जाति किसी न किसी रूप में विदेशी शासन का विरोध कर रही थी. ऐसे में कोल कैसे पीछे रहते? 1820 ई. में रूगु देव एवं कोनता मुण्डा के नेतृत्व में कौल ने भी विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फेंक दिया. इस जनजातीय विद्रोह का कारण भी स्थानीय था. इन्हें महारानी से विरोध नहीं था. जो कमोवेशी सभी जनजातीय आन्दोलन का स्वरूप रहा. इनकी शिकायत टेकेदार, महाजनों एवं जमींदारों एवं उनके पिट्दुओं से थी. यह काल असन्तोष का काल था. सम्पूर्ण प्रदेश में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी. जिसकी शुरूआत तमाड़ से हुई थी. सिंहभूम के ‘हो’ जनजाति भी विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्षरत थे. कोल का विद्रोह रुका नहीं यह समय-समय पर धधकता रहा. 1831-32 में कॉल विद्रोह एक बार पुनः भयानक रूप ले लिया. इस बार विद्रोह का नेतृत्व सिंदराय तथा विंदराय मानकी ने किया. विद्रोह का कारण था – अंग्रेजी सरकार एवं स्थानीय शोधकों का शोषण, जबकि विद्रोह का तात्कालिक कारण ईचागु परगना के सिंदराय मानकी के बारह गाँव तथा बड़गाँव के सुग्गा मुण्डा के जमीन की बन्दोवस्ती दिकुओं के नाम करना था. इन ढिकुओं ने सिंदराय मानकी को गाँव से भी वेदखल कर दिया. इतने से भी उनका जी नहीं भग तो उन्होंने सिंदराय मानकी के दो जवान बहनों के साथ बलात्कार किया. यह सिंदराय मानकी एवं अन्य कोलो को स्थानीय जमींदारों एवं दिकुओं के खिलाफ एकजुट करने के लिए काफी था. 11 दिसम्बर, 1831 के दिन तमाड़ बड़गाँव के लोग लंका नामक गाँव में एकत्रित हुए, यहाँ विदेशी शासन, स्थानीय जमदार तथा दिकुओं के खिलाफ आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया. इस आन्दोलन को सिंदराय एवं विन्दराय मानकी ने नेतृत्व प्रदान किया विद्रोह की दवाने हेतु कैप्टन विल किन्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा सैनिक कार्यवाही की गई. विद्रोह का दमन कर दिया गया और मुण्डा एवं मानकियों की जमीन लौटा दी गई तथा एक नये प्रान्त दक्षिण-पश्चिम

सीमा प्रान्त का गठन किया गया. बाद में मानकी मुण्डा पद्धति को वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार देकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.

(8) भूमिज विद्रोह (1833-34)

1833-34 के भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह की श्रृंखला का ही एक विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि इस विद्रोह के सेनानायक कोल ही थे जैसे गंगा नारायण सिंह, जो बड़ा भूम के राजपरिवार के थे। और बिन्दराय मानकी जो 1831-32 के कोल विद्रोह के सेनानायक थे. इस प्रकार मानभूम से सिंहभूम के भूमिज कोलों ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया. इस विद्रोह के कारण एक बार पुनः ब्रिटिश शासन एवं स्थानीय जमींदार बने. शासक वर्ग ने इस विद्रोह को कैप्टन थॉमस विल किन्सन के नेतृत्व में भेजकर सेना द्वारा दबा दिया.

इन दोनों विद्रोह (कोल एवं भूमिज) की एक विशेषता रही कि इनके दमन के बाद ब्रिटिश शासन ने अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए शासन को सहन एवं लचीला रूप देना था. परिवर्तन इस प्रकार थे –

– सन् 1833 के रेगुलेशन 13 के तहत् शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया गया.

– कम्पनी अप्रत्यक्ष शासन समाप्त.

– अलगाव नीति की शुरूआत.

– छोटा नागपुर पठार, दक्षिण-पश्चिम सीमान्त एजेन्सी का एक भाग बन गया.

– रामगढ़ हिल ट्रेक्ट (1780 में स्थापित) से छोटा नागपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को पृथक् किया.

– इसे नन् रेगुलेशन प्रोविंस बनाया जिसे दीवानी, फौजदारी, न्यायिक एवं पुलिस निरीक्षण एवं भू-कर हेतु विशेष नियमों के तहत् रख दिया.

(9) हो विद्रोह

1820 ई. का दशक आदिवासियों के शोषकों के खिलाफ विद्रोह का दशक था. इस दशक में मुण्डा, कोल, हो, आदि जनजातियों ने विद्रोह का बिगुल फूँका अंग्रेजों के खिलाफ सिंहभूम के ‘हो’ ने अनिश्चितकालीन लड़ाई की योजना तय की जनजातियों का यह विद्रोह भी अंग्रेजों एवं स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था. इन्होंने शोषकों के खिलाफ विद्रोह तेवर अपना रखा था. ये ब्रिटिश शासन का हर हाल में विरोध करते थे. इन्हें नियन्त्रित करने हेतु कैप्टन विल किन्सन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिंहभूम पर 1837 ई. में आक्रमण कर दिया. हो जनजातियों द्वारा वीरोचित विरोध किया गया फिर भी अन्ततः अंग्रेज सेना विजयी हुई. अंग्रेजों का दमन भय पैदा करने हेतु ‘हो’ लोगों के दो गाँवों को जलाकर भस्म कर दिया. इन पर पूर्ण विजयी प्राप्त कर इनके लिए एक पृथक् प्रशासनिक इकाई का गठन कर इसे कोल्हान गवर्नमेण्ट का नाम दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश शासन से नियन्त्रित होता था.

ब्रिटिश शासन के लिए ‘हो’ अभी भी समस्या का कारण बना हुआ था, क्योंकि विद्रोही हो अधीनता का जीवन जीना अभी तक सीखा ही नहीं था. दक्षिणी कोल्हान के ‘हो’ लोगों ने अपना विद्रोह जारी रखा. ये अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे. इस विद्रोह का नेतृत्व राजबासा के पोटो सरकार ने प्रदान किया, जिसे अनेक सेनानायकों ने उसे बुलन्दियों के नारा, बोरो पंडुआ, आदि ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सहयोग प्रदान किया, ये काफी उग्र थे इन्होंने साहबों की हत्या एवं दिकुओं को मार भगाने की योजना बनाई. पर अंग्रेज सेनानायक कैप्टन थॉमस विल किन्सन द्वारा भेजी गई सेना के कारण इनकी योजना सफल नहीं हो सकी. अंग्रेजों की बड़ी सेना से सीधा युद्ध नहीं कर गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया. दोनों सेनाओं के मध्य 1837 ई. में सिरिंगसिया की घाटी में गुरिल्ला युद्ध हुए जिसमें ‘हो’ की ओर से कुछ लोग हताहत हुए तथा अंग्रेजों की ओर से कुछ सैनिक घायल हुए. अन्ततः अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया. अनेक गाँवों को जला दिया. इस विद्रोह के सेनानायकों को फाँसी दी एवं अनेक विद्रोहियों को जेल की यातना भोगनी पड़ी..

(10) संथाल विद्रोह (हुल आन्दोलन ) (1855-57)

1854 ई. में ही वीरसिंह माँझी के नेतृत्व में संथाल दिकुओं के घरों में लूटपाट करने लगे थे, किन्तु संथालों का विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह भगनाडीह निवासी सिद्ध एवं कान्हु नेतृत्व में 1855 ई. में हुआ. इस विद्रोह का भी मूल कारण सरल चित्त संथालों का बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों द्वारा शोषण था. साहूकार एवं महाजन दामिन-ई-कोह के लिए नवागन्तुक थे. फिर भी छल प्रपंच द्वारा इन आदिवासयों को कर्ज के जाल में फाँस लिया था, जिससे धीरे-धीरे ये दिकु लोग ( साहूकार तथा महाजन ) इन संथालों का भाग्य विधाता बन गया. ये आदिवासियों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करते. इन दिकुओं के शोषण में स्थानीय पुलिस एवं न्यायपालिका दोनों सहयोगी थे. इसका प्रमाण आदिवासियों के अग्रांकित लोकगीतों से भी मिलता है“मत मरवे सिपाई, मोर बेटी उडियो ‘जायला।। मत लादवे सिपाई, मोर मोरदो भी गिरियो मत लादोव पेपारी (व्यापारी), मोरी सिरिया टुटीयो जायला || जायला ।।

(इस गीत में महिलाएँ सिपाही से व्यापारी से अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को एवं स्वयं को नहीं मारने की एवं लादने की निवेदन करती हैं, क्योंकि उनका बेटा मर जाएगा, बेटी उड़ जाएगी, पति गिर जाएगा और अंत में वे स्वयं ही अधिक वजन से गिर जाएंगी.)

पुलिस न्यायपालिका एवं दिकुओं के सम्मिलित शोषण से संथालों के विद्रोह हेतु अभिप्रेरित किया. इस विद्रोह की शुरूआत सिद्ध एवं कान्हु द्वारा की गई, जिसमें उनके दो भाई चाँद एवं भैरव एवं दो बहनें फुलो और झानो ने सहयोग किया. सिद्धु-कान्हु ने आदिवासियों को बताया कि उनको ठाकुर बोंगा (देवता) का दर्शन हुआ और अब विदेशी शासन समाप्त होगा. संथालों को विद्रोह हेतु तैयार रहने हेतु उनके बीच शाल वृक्ष का डाल भिजवाया. 13 जून, 1855 को लगभग दशेक हजार आदिवासी भगनाडीह में जमा हुए, यहाँ सिद्धुकान्हु ने आदिवासियों के मध्य घोषणा की ठाकुर बोंगा का आदेश है कि अपना राज स्थापित करो तथा बंगाली एवं पछाही महाजनों को मार भगाओ. इस आदेश ने आदिवासियों को उग्र कर दिया. पुलिस पर धावा बोलकर अनेक सिपाहियों एवं पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया. इनके हमले का शिकार पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक वाहन आदि थे. प्रो. विपिनचन्द्र एवं अन्य लिखते हैं. लगभग सभी चीजों पर हमला किया, जो गैर-आदिवासी (दिकु) और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे.

इस विद्रोह का विस्तार काफी व्यापक था. 50 हजार से ऊपर संथाली हथियारबन्द थे जिसमें स्त्री, पुरुष तथा बच्चे भी शामिल थे.

संथालों के बढ़ते आक्रामकता ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया. अतः वे प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही कर विद्रोह को दमित किया. इसमें 15 हजार से अधिक संथाली शहीद हुए. अगस्त 1855 में सिद्ध को पकड़कर मार डाला गया एवं दूसरा महत्वपूर्ण नेता कान्हु फरवरी 1886 में पकड़ा गया.

एल. एस. एस. ओ. मूले ने इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है.

विद्रोह दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित परिवर्तन किया –

> सन् 1855 में 37वें अधिनियमानुसार संथाल क्षेत्र को एक पृथक् नन रेगुलेशन जिला घोषित किया.

> इसका नाम संथाल परगना रखा.

> प्रशासन हेतु संथाल माँझी प. प्रथा को मान्यता दी गई.

(11) खेरवार आन्दोलन (1874)

• खेरवार आन्दोलन 1855 ई. के संथाल विद्रोह से अभिप्रेरित था, क्योंकि इस आन्दोलन का नायक भागीरथ माँझी संथाल विद्रोह में सक्रिय रहा. यह आन्दोलन विदेशी शासन की सत्ता को चुनौती था. भागीरथ माँझी ने सबको बौंसी नामक गाँव में एकत्रित कर स्वयं को राजा घोषित किया और एक राजा की जमीन का लगान खुद प्राप्त करता तथा उसका रसीद निर्गत करता. इस आन्दोलन में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनायी. इन्होंने जमींदारों तथा सरकार को लगान नहीं देने की घोषणा की, जिसे बाद में स्वतन्त्रता संग्राम में गांधीजी के नेतृत्व में बार-बार प्रयोग किया गया. इन आदिवासियों के बीच भागीरथ माँझी काफी श्रद्धेय हो गये एवं बाबा नाम से सम्बोधित किए जाते. इन्होंने अपनी जन्मस्थली तालडीहा (गोड्डा) में एक पीठ की स्थापना की थी, जो आन्दोलन का केन्द्र था, जिसे अंग्रेजी शासन द्वारा तोड़ दिया गया. भागीरथी की मृत्यु के बाद ये आन्दोलन शिथिल पड़ गया. पुनः खेरवारों द्वारा 1881 की जनगणना के खिलाफ दुविधा गोसाईं के नेतृत्व में एक व्यापक आन्दोलन हुआ, जिसका प्रभाव पूरे संथाल परगना में था. दुविधा गोसाईं की गिरफ्तारी के साथ ही खेरवारी का यह दूसरा आन्दोलन भी शिथिल पड़ गया.

(12) सरदारी आन्दोलन (1860-85)

अंग्रेजी शासन तथा मुख्य रूप से जमींदारों के विरुद्ध इस आन्दोलन का जनजातीय विद्रोह विशेष महत्व है. जमींदारों का शोषण जो 1793 ई. के स्थायी बन्दोबस्ती के कारण उत्पन्न हुआ था, आदिवासियों से जब असहाय हो जाते, तो वे जमींदारों एवं अंग्रेज दोनों की खिलाफत करते. उनकी शिकायत क्राउन (महारानी) से नहीं रहती. इस लड़ाई का स्वरूप भी यही था. इस आन्दोलन के मुख्य कारण इस प्रकार थे

> बैठ बैगारी की प्रथा.

> रुकुमत की वसूली –रैयतों के ऊपर लगाये गये कर.

> राजहंस जमीन पर कर की गैर-कानूनी बढ़ोतरी

> खुटकटी गाँव में मुण्डा भू-मालिकों के पद आदि से सम्बन्धित शिकायत आदि.

इन शिकायतों को दूर करने के लिए 1869 ई. में ब्रिटिश शासन द्वारा छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट एवं भूई हरी तथा सेटलमेण्ट लागू किया गया, किन्तु एक्ट एवं व्यवस्था के बाद भी इन आदिवासियों की शिकायत दूर नहीं हुई और जो सरदारी लड़ाई का कारण बना. यह मुण्डा के सामूहिक खेती के लिए, मुण्डा सरदारों की लड़ाई थी, जिससे इसे सरदारी लड़ाई या आन्दोलन कहते हैं.

(13) बिरसा मुण्डा आन्दोलन (उलगुलान) (1899-1902)

ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में सबसे असरकारक विद्रोह बिरसा मुण्डा आन्दोलन था जिसके नायक ने न केवल मुण्डा आदिवासियों के लिए वरन् झारखण्ड के तमाम आदिवासियों हेतु ‘भगवान’ थे. यह आन्दोलन पूर्ण जागरणवाद राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्य को परिपूरित करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था. इस आन्दोलन के अमरनायक बिरसा मुण्डा का जन्म 15 नवम्बर, 1872 को खूँटी जिले के चकलद गाँव में हुआ था. मुण्डा एवं अन्य आदिवासियों ने वर्षों से अंग्रेजी शासन एवं स्थानीय जमींदार, महाजनों तथा साहूकारों के खिलाफ असंतोष व्याप्त था. इनके असंतोष का कारण बैठ बैगारी प्रथा, रुकुमत की वसूली, खुटकुटी प्रथा आदि थी. इन कारणों के विरुद्ध लड़ने का अभिप्रेरक , बिरसा मुण्डा का ईसाई मिशनरी के स्कूल में शिक्षा प्राप्ति. था,

बिरसा मुण्डा द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन एक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आन्दोलन था, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है-

> धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन

सोमा मुण्डा को इस क्रान्ति की जिम्मेदारी दी गई. बिरसा मुण्डा अपने धार्मिक आन्दोलन के कारण जनजातियों द्वारा धरती अवा (धरती का पिता) से सम्बोधित किए जाने लगे तथा आदिवासियों के लिए बिरसा भगवान हो गये इस आन्दोलन के मुख्य रूप से उद्देश्य इस प्रकार हैं-

> शोषण मुक्त समाज की स्थापना.

> एक नये धर्म की घोषणा जो मुण्डा समाज के अनुरूप था.

> हिन्दू धर्म के आदर्श एवं कर्मकाण्ड तथा शुद्धता तथा तपस्या का प्रचार.

> एकेश्वरवाद ( सिंह बोगा) में विश्वास – ईसाई धर्म से प्रभावित.

> भूतप्रेत की पूजा पर रोक.

> समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास भरना.

> राजनीतिक आन्दोलन

दोन्का मुण्डा को राजनीतिक क्रान्ति का प्रमुख बनाया – यह आन्दोलन उलगुलान कहा जाता था. इस आन्दोलन के उद्देश्य एवं क्रियाकलाप इस प्रकार थे –

– सरकारी नियमों की अवहेलना.

– सरकारी कर्मचारियों की अवज्ञा.

– सशस्त्र विद्रोह की योजना – असफल हो गया.

– रैयत भविष्य में माल गुजारी नहीं दें.

–जमीन को रैयत अपने कब्जे में रखें.

– महारानी की सत्ता को चुनौती.

– मुण्डा राज्य की स्थापना.

बिरसा मुण्डा ने आन्दोलन की शुरूआत 1895 ई. से शुरू कर दी थी. इस समय वे स्वयं को भगवान एवं धरती के पिता के रूप में सम्बोधित किया. अतः आदिवासी उन्हें भगवान मानने लगे. ऐसा कर उन्होंने आदिवासियों के मन से अंग्रेजी राज्य के प्रति भय की भावना को दूर किया. इन्होंने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई किन्तु 22 जनवरी, 1895 को गिरफ्तार कर 2 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया. इन्हें हजारीबाग के जेल में रखा गया और महारानी विक्टोरिया के जुबिली के अवसर पर 30 नवम्बर, 1897 को मुक्त कर दिया. जेल से छूटने के बाद इन्होंने पुनः खूँटी से आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान किया. इन्होंने आदिवासी गाँवों में प्रचार किया जिससे आन्दोलन का विस्तार व्यापक हो गया. इस आन्दोलन में स्त्रीपुरुष सभी एकजुटता से संघर्षरत् रहे. इनमें गया मुण्डा एवं उनकी पत्नी माकी का योगदान उल्लेखनीय है, जिन्होंने बिरसा मुण्डा हेतु अपने पूरे परिवार को उलगुलान आन्दोलन की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया. बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में क्रिसमस के दिन 1899 ई. को अंग्रेजों के खिलाफ राँची, खूँटी, तमाड़, बसिया आदि स्थानों पर आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, परन्तु 3 फरवरी, 1900 को उन्हें सिंहभूम में गिरफ्तार कर राँची जेल में डाल दिया. जहाँ उनकी मौत हैजे से 3 जून, 1900 को हो गई.

इस आन्दोलन ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया और इस आन्दोलन के भूमि सम्बन्धी कारणों को दूर करने हेतु 1908 ई. में छोटा नागपुर टेनन्सी एक्ट पारित किया तथा खुटकटी दार एवं मुण्डारी खुटकटी दार दखलदारी को कानूनी मान्यता दी गई.

(14) ताना भगत आन्दोलन (1912 से शुरू ) ( कुडुख धर्म से सम्बन्धित )

ताना भगत आन्दोलन एक धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलन था. राजनीतिक आन्दोलन की शुरूआत 1912 ई. में ही उरांव आदिवासियों द्वारा जमीन सम्बन्धी सेटलमेण्ट के खिलाफ शुरू हो गई थी, किन्तु उरांव के मध्य 1914 ई. में ताना भगत आन्दोलन की सही शुरूआत हुई जो मूलतः धार्मिक आन्दोलन था, परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन के समय राजनीतिक आन्दोलन के रूप में स्थापित हो गया.

ताना धर्म का पुनः अभ्युदय 1914 ई. में जतरा उरांव द्वारा किया गया. इनका जन्म वर्तमान गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखण्ड के चिंगारी गाँव में 1880 ई. में हुआ था. 1914 ई. से जतरा ताना भगत ने उरांवों को मांस भक्षण, मदिरा, भूत, प्रेत विश्वास, जादूटोना में विश्वास, जेवर सोना चाँदी, नशापान आदि को त्यागने का आदेश दिया. यह आन्दोलन पूर्णतः अहिंसक आन्दोलन था. अतः गांधीजी द्वारा शुरू किए गए अहिंसात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन में ये ताना भगतों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इनके श्वेत झंडा के साथ तिरंगा झंडा घुल-मिल गया. ( इन पर विशेष चर्चा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष एवं झारखण्ड शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है.)

> झारखण्ड के जनजातीय आन्दोलन का स्वरूप

– आदिवासियों का आन्दोलन जातिगत आधार पर शुरू हुआ अर्थात् कोल विद्रोह, संथाल आन्दोलन, मुण्डा विद्रोह, खेरवार विद्रोह, उरांव विद्रोह, आदि जिसमें उस जनजाति के सभी वर्गों ने भाग लिया.

– गरीब जाति के दिकुओं पर हमला नहीं किया गया.

– स्थानीय शोषकों पर हमला, किन्तु ब्रिटिश राज के शीर्ष सत्ता से शिकायत नहीं सिवाय बिरसा आन्दोलन एवं ताना भगत आन्दोलन में महारानी की सत्ता को अस्वीकार किया गया. ये आन्दोलन ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति • लिए कम अपनी सुविधा के लिए ज्यादा था. इसलिए जब-जब अंग्रेजी शासन द्वारा कानून बनाकर अपनी भूल सुधार किया जाता आन्दोलन शिथिल पड़ जाता था.

– धार्मिक एवं चमत्कारिक नेता पर विश्वास.

– दो गैर बराबर पक्ष के मध्य का यह संघर्ष था.

> मुख्य बातें

> झारखण्ड में अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आन्दोलन सर्वप्रथम 1772 ई. में पहाड़िया आन्दोलन के रूप में भड़का.

> इस आन्दोलन की एक अन्य विशेषता महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी जैसी एक महिला द्वारा नेतृत्व प्रदान करना था.

> वर्तमान संथाल परगना का क्षेत्र सर्वप्रथम 1824 ई. में सरकारी सम्पत्ति घोषित हो गया और अब यह क्षेत्र ‘दामिन-ई-कोह’ जाना जाने लगा.

> झारखण्ड में अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय आन्दोलन जन-जन का आन्दोलन सर्वप्रथम तिलका माँझी द्वारा तिलका आन्दोलन (1783-85 ) में बनाया गया.

> तिलका माँझी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजागरण अपने जनजातीय भाइयों में 18वीं सदी में ही जागृत कर दिया वैसी जागरूकता भारतीय जनों में वर्षों बाद लगभग 20 सदी के दूसरे शतक में देखने को मिलती है.

> झारखण्ड की जनजातीय आन्दोलन की एवं अन्य विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी. तिलका आन्दोलन में आदिवासी महिलाओं ने बढ़चढ़कर भाग लिया.

> झारखण्ड जनजातीय आन्दोलन का मुख्य क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल परगना, राँची, सिंहभूम, बीरभूम, पलामू, मानभूम, खूँटी आदि थे.

> स्वरूप आन्दोलन का स्वरूप स्थानीय था.

> धार्मिक नेताओं में विश्वास, किन्तु आन्दोलन का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रखा गया.

> झारखण्ड का जनजातीय आन्दोलन न केवल राजनीतिक आन्दोलन था, बल्कि यह सामाजिक आन्दोलन भी था.

> ताना भगत आन्दोलन धार्मिक आन्दोलन से राजनीतिक आन्दोलन में परिवर्तित हुआ आन्दोलन था. यह एकमात्र जनजातीय आन्दोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था.

> ताना भगत आन्दोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था.

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here