कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त की विवेचना करें ।

उत्तर – इस सिद्धान्त के प्रतिपादक कर्ट लेविन हैं। कोहलर और कोफका के साथ कार्य करने के पश्चात् लेविन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए । उनका सिद्धान्त सीखने के ज्ञानात्मक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आता है। कर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धान्त का विकास सीखने के सिद्धान्त के रूप में नहीं हुआ है बल्कि उसने अपने सिद्धान्त के माध्यम से मनोविज्ञान की एक प्रणाली प्रस्तुत की है । जिसे क्षेत्रीय मनोविज्ञान, तलरूप या सदिश मनोविज्ञान कहते हैं । वस्तुतः क्षेत्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन साहचर्य सिद्धानों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ ।

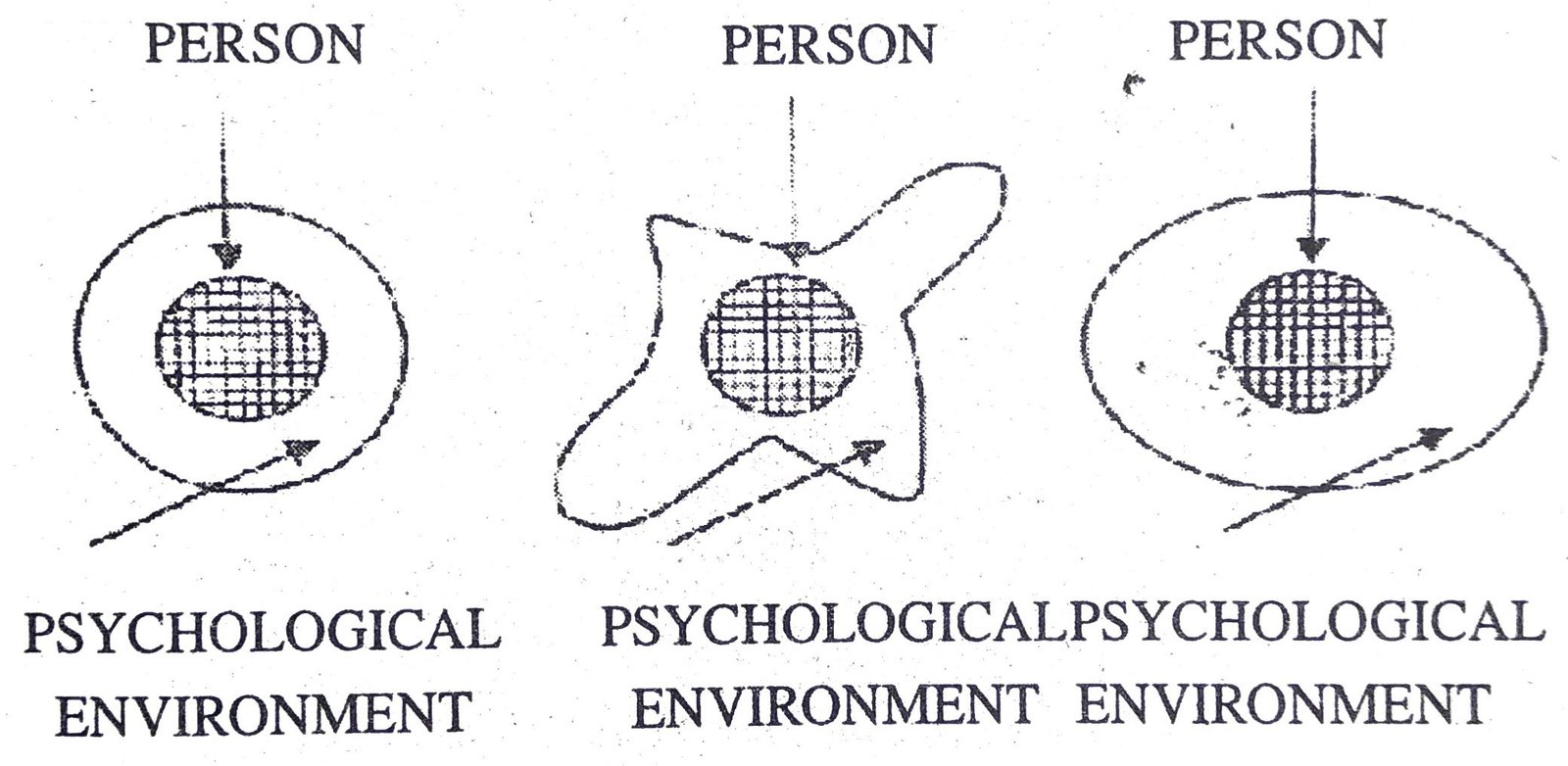

लेविन का क्षेत्रीय सिद्धान्त पूर्णाकार (गेस्टाल्ट) सिद्धान्त के ही समान है। परन्तु यह थोड़ा-सा भिन्न है, क्योंकि यह अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्त्व देता है तथा मानवीय अभिप्रेरण पर भी बल देता है । कर्ट लेविन ने अपने मत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति को बताया । लेविन ने जीवन-स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभवों की व्याख्या की है । उसके अनुसार जीवन-स्थल वह वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है और उससे प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति का यह जीवन-स्थल मनोवैज्ञानिक शक्तियों पर निर्भर करता है। लेविन के अनुसार सीखना कोई अनोखी क्रिया नहीं है । उसने बताया कि सीखने की क्रिया को समझने के लिए हमें केवल यह समझना होता है कि जीवनसंगठन किस प्रकार होता है तथा मनोवैज्ञानिक संसार की संरचना किस प्रकार होती है । अतः, सीखना हमारे अनुभवों या जीवन-स्थल की संरचना में परिवर्तन लाने से होता है। लेविन ने आगे बताया कि वास्तव में, सीखना वातावरण का संगठन है।

कर्ट लेविन ने अपने मत का आधार वातावरण में व्यक्ति की स्थिति को बताया । उसके अनुसार “व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से सम्बन्धित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है । ”

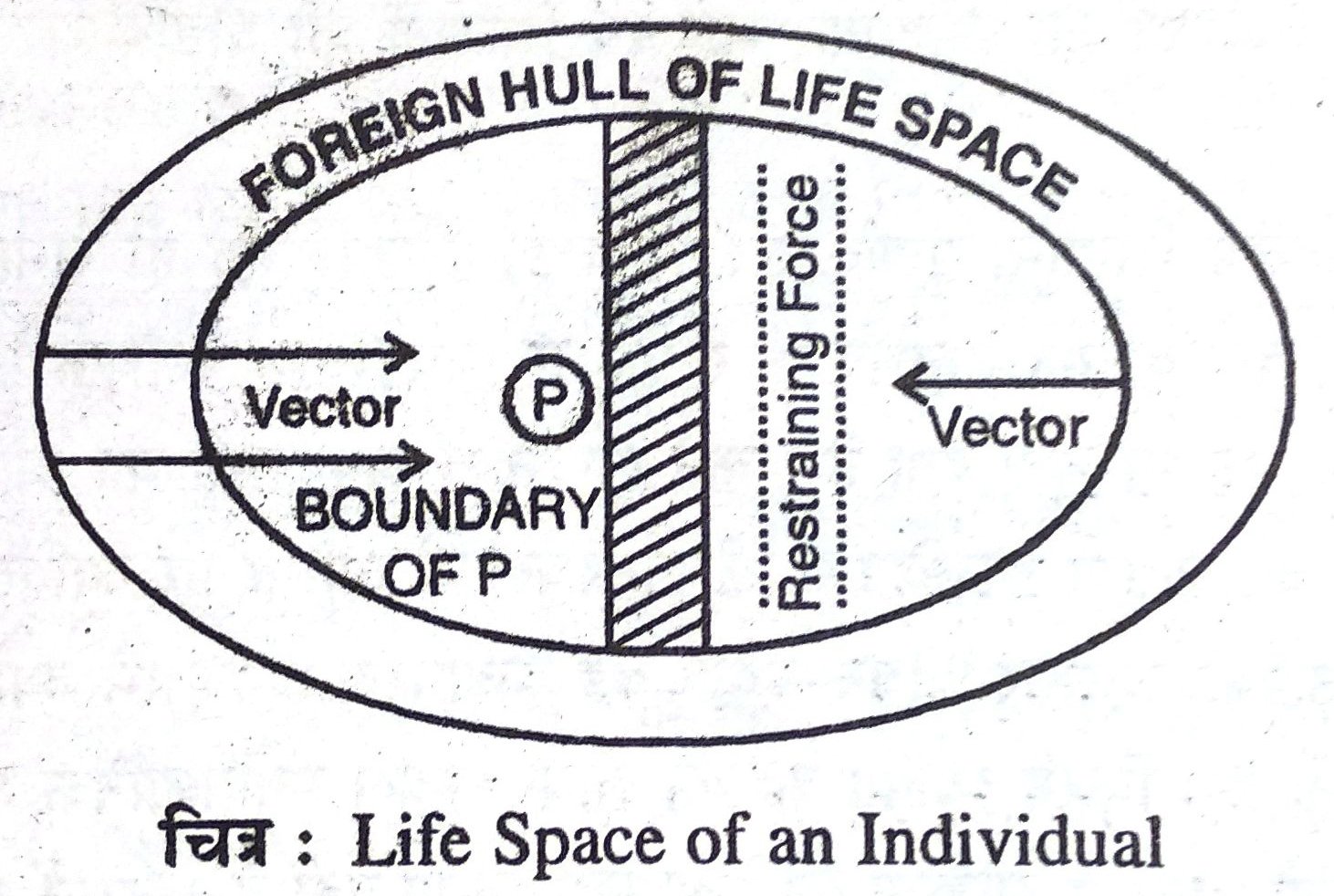

सिद्धान्त की व्याख्या (Its Explanation) — यह सिद्धान्त मनुष्य तथा उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष या यान्त्रिक नहीं मानता वरन् साक्षिक अर्थात एक दूसरे से सम्बन्धित मानता है | यह सिद्धान्त अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्त्व देता है तथा प्रेरणाओं आदि का अधिक प्रयोग करता है। लेविन ने अपने सिद्धान्त की व्याख्या करने में गणित के पारिभाषिक शब्दों, जैसे—क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप, शक्ति, वेक्टर आदि का प्रयोग किया है । सीखने की व्याख्या भी लेविन ने व्यक्ति, वातावरण, बाधाएँ, बाधाओं पर विजय तथा उद्देश्य की प्राप्ति की व्याख्या करके की है । लेविन के मतानुसार सीखने की प्रक्रिया में कोई विचित्र बात नहीं है। अधिगम या सीखने को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि जीवन विस्तार किस प्रकार पुनः व्यवस्थित होता है और किस प्रकार मनोवैज्ञानिक संसार की संरचना होती है।

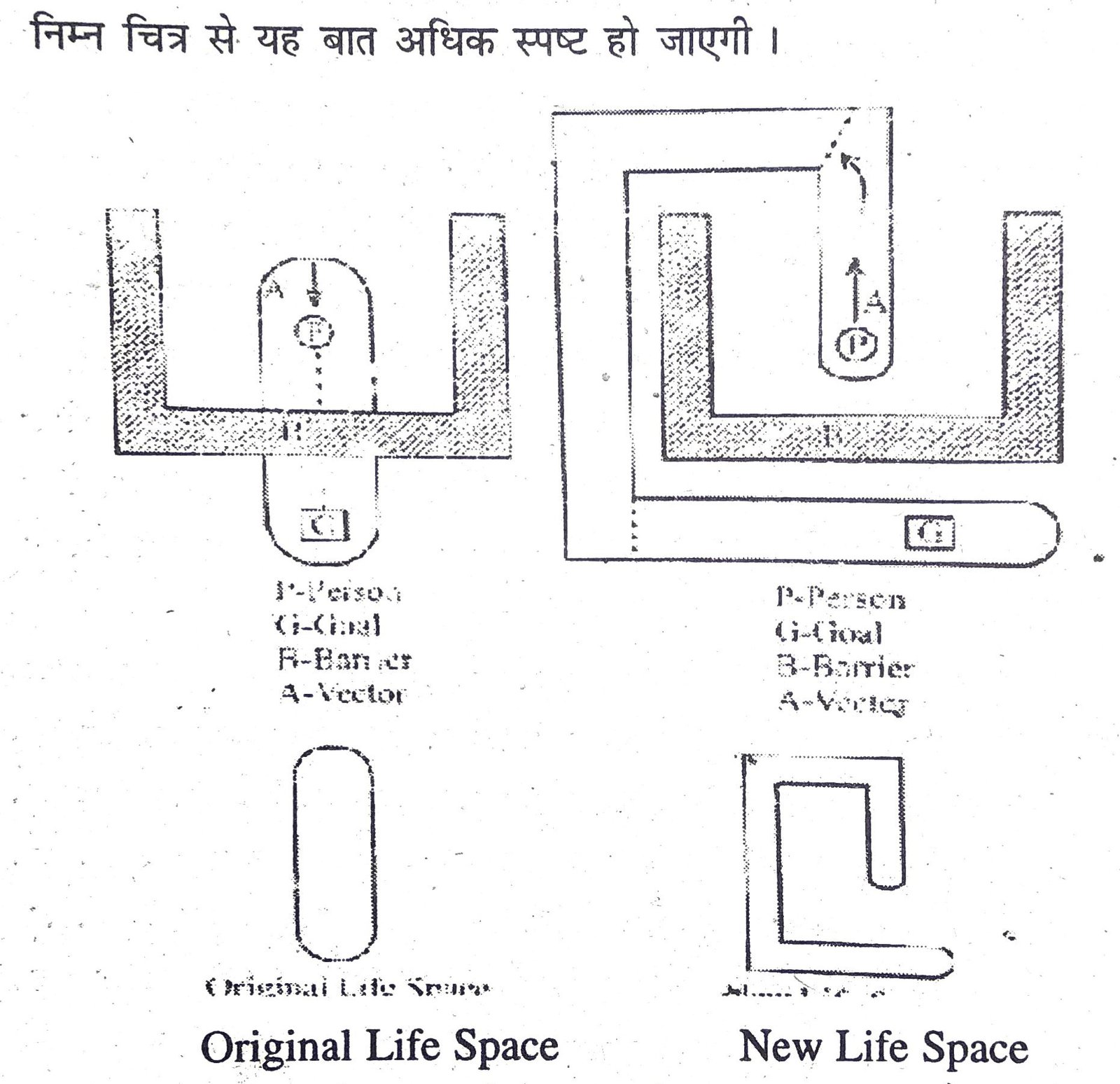

लेविन के सिद्धान्त में भर्त्सना, लक्ष्य तथा अवरोधक प्रमुख तत्त्व हैं। किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवरोधक को पार करना आवश्यक है। यह अवरोधक मनोवैज्ञानिक अथवा भौतिक हो सकता है। जैसा कि ऊपर संकेत दिया जा चुका है लेविन के सिद्धान्त का विकास सीखने के सिद्धान्त के रूप में नहीं हुआ है। इसका विकास अभिप्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त के रूप में हुआ है। इसलिए लेविन सीखने की क्रिया में प्रेरणा तथा प्रत्यक्षीकरण पर बल देते हैं। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति को किस प्रकार देखता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य से प्रेरित होता है । लक्ष्य प्रायः धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं।

व्यक्ति धनात्मक शक्ति से प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और ऋणात्मक शक्ति उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग में अनेक अवरोधक मिलते हैं जिससे वह सरलता से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इन अवरोधकों को दूर करना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकार जीवन-स्थल की संरचना या व्यवस्था बदल जाती है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार कहा जा सकता है कि सीखना जीवन-स्थल का पुनर्संगठन है। जीवन-स्थल में व्यक्ति और लक्ष्य के बीच के अवरोधकों को दूर करने के लिए व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि या सूझ का विकास होता है । इस प्रकार यह सीखने का लक्ष्य सूझ सिद्धान्त भी कहा जाता है।

चित्र में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, परन्तु उसके मार्ग में एक यू आकार की बाधा उपस्थित है । वह इस बाधा के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है | इसी बीच मानव की अन्तर्दृष्टि उसके जीवन – विस्तार में परिवर्तन लाती है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करके वातावरण में एक संगठन उत्पन्न करती है तथा अब वह इस समस्या का समाधान करने के लिए यू के खुले सिरे से ‘चक्कर का मार्ग’ बन है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । इस प्रकार लेविन व उसके समर्थकों का कहना है कि सीखने में कोई नवीन अथवा विभिन्न समस्या नहीं है। यह तो जीवन विस्तार की पुनः संरचना मात्र का विषय है । यदि हम संरचना के मुख्य नियम अथवा जीवन – विस्तार के प्रबन्ध को हल करा सकते हैं तो हम मनोविज्ञान की सभी महत्त्वपूर्ण समस्याओं को समझ सकेंगे तथा उनके आधार पर अधिगम को भी समझ सकेंगे ।

क्षेत्र सिद्धान्त के प्रमुख आधार (Basis of the Field Theory) — कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रत्यय इस प्रकार है—

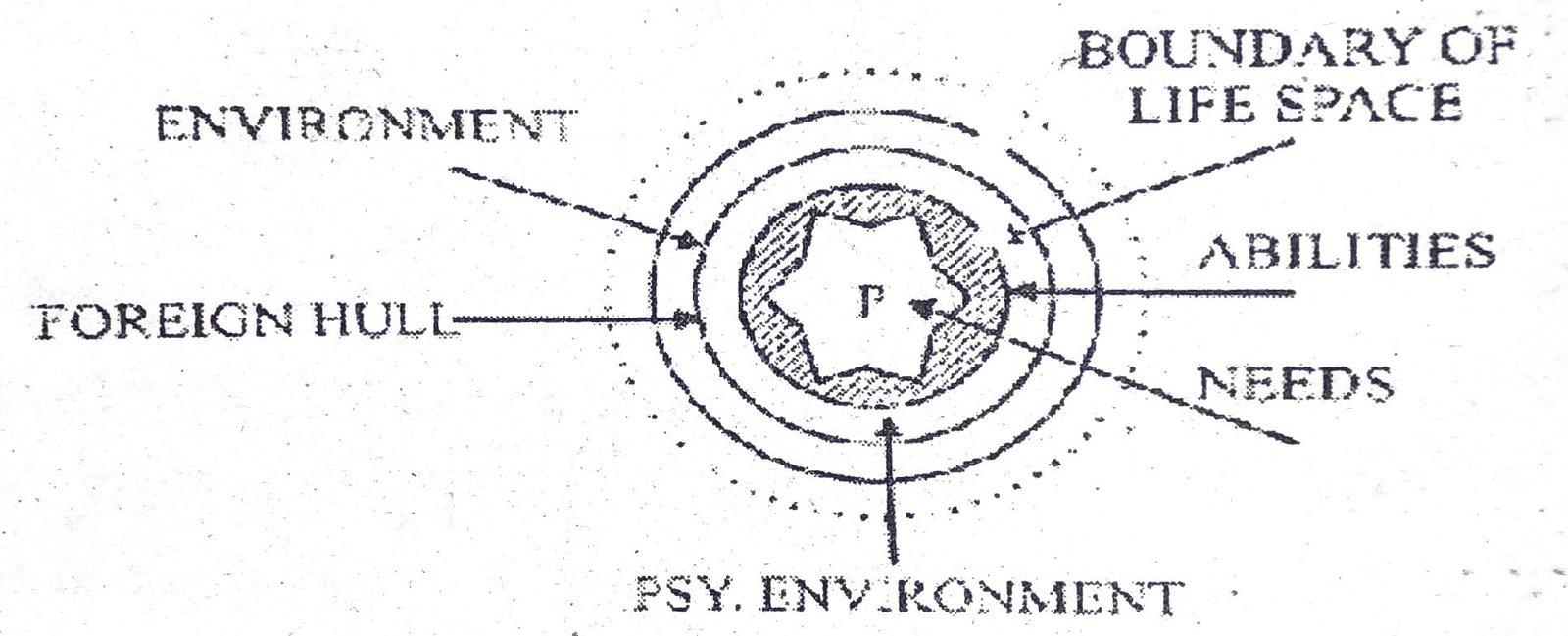

- क्षेत्र (Field) — लेविन के अनुसार क्षेत्र का तात्पर्य मानव के उस सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक जगत् से है जिसमें वह रहता है तथा किसी समय विशेष में भ्रमण करता है । इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक संसार में व्यक्ति स्वयं, उसके विचार, तथ्य, धारणाएँ, कल्पनाएँ, विश्वास एवं आशाएँ सब कुछ आ जाती हैं। यह क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है, जैसेएक नक्षत्र वेत्ता क्षेत्र का प्रयोग तारों के लिए करता है, भौतिकी परमाणु संरचना के अध्ययन के लिए आदि ।

- जीवन-विस्तार (Life Space) — जीवन-विस्तार का आशय उस वातावरण से है जिसमें मनुष्य है और उस वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर निरन्तर पड़ता रहता है । वातावरण से तात्पर्य प्राकृतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिसमें व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है और उससे प्रभावित होता रहता है । मानव की अपनी कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, कुछ योजनाएँ होती हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं और इन सबके चारों ओर उसका वातावरण होता है तथा यह वातावरण जीवन – विस्तार की सीमा से घिरा होता है। लेकिन जीवन-विस्तार की संरचना के लिए इन सभी को बराबर महत्त्व देते हैं ।

- व्यक्ति (Person) — लेविन के अनुसार व्यक्ति या मानव को उसकी योग्यताओं के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। व्यक्ति का आशय मस्तिष्क या शरीर या दोनों से ही नहीं है (सीमित) । यह संकेत करता है ‘मैं’ ‘मेरा’ ‘मुझे’ आदि । प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ आवश्यकताएँ होती हैं जो उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती हैं तथा यह दिशा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर मोड़ देती है जो व्यक्ति में तनाव भर देती है। व्यक्ति जब तक अवरोधों को पार करके लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता, तब तक वह बराबर प्रयत्नशील बना रहता है।

- विदेशी माल ( Foreign Hull)– विदेशी माल को बाह्य आवरण भी कहते हैं यह आवरण शक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण के बाहर चारों ओर रहता है। यह प्राणी से सम्बन्धित वातावरण के उन पक्षों से निर्मित होता है जिसका प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता, किन्तु उस व्यक्ति का अध्ययन करने वाले लोग उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त अमनोवैज्ञानिक तथ्यों का वह मिश्रण जो जीवन विस्तार के चारों ओर घिरा रहता है, विदेशी माल कहलाता है । इसके अन्तर्गत मनुष्य के शारीरिक तथा सामाजिक वातावरण के वे भाग आते हैं जो समय विशेष में व्यक्ति के जीवन – विस्तार के अंग नहीं होते लेकिन कभी भी अंग हो सकते हैं। यह व्यक्ति की व्यावहारिक सम्भावनाओं को सीमित करता है।

- तलरूप (Topology)- क्षेत्र सिद्धान्त को तलरूप सिद्धान्त भी कहते हैं। तलरूप का यह प्रत्यय रेखागणित से लिया गया है। कई लेविन ने गणित के आधार पर मानव व्यवहार को समझाने का प्रयास किया है। तलरूप में दूरी, आकार व आकृति का कोई महत्त्व नहीं होता अर्थात् इसका लम्बाई, चौड़ाई तथा मोटाई से कोई सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि इसमें अन्दर, बाहर तथा सीमा के प्रत्ययों की विवेचना की जाती है । तलरूप रेखागणित की दृष्टि से वृत्त, दीर्घवृत्त, सम या विषम बहुभुजों में कोई अन्तर नहीं होता है। पानी की एक बूँद तथा पृथ्वी दोनों ही तलरूप की दृष्टि से एक समान समझे जाते हैं । तलरूप उद्देश्य तथा उनकी प्राप्ति के मध्य बाधाओं के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करता है ।

- सदिश (Vector ) – सदिश को वेक्टर भी कहते हैं । वस्तुतः वेक्टर का प्रत्यय भौतिक शास्त्र से लिया गया है । मनोवैज्ञानिक में सदिश एक बल का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य की ओर अथवा लक्ष्य से दूर जाने की ओर संकेत करता है | सदशि में एक विशेष दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है तथा यह शक्ति एवं दिशा दोनों को अभिव्यक्त करता है । शक्ति एवं दिशा मिलकर प्रेरक को शक्ति प्रदान करती हैं । इस प्रकार सदिश में तीन बातें निहित होती हैं—दिशा, शक्ति तथा प्रयोग बिन्दु । सदिश यह भी अभिव्यक्त करता है कि किस परिस्थिति में क्या होने वाला है अथवा क्या हो रहा है । साथ ही, यह जीवन-विस्तर के विभिन्न प्रदेशों की कर्षण शक्तियों को भी व्यक्त करता है ।

- कर्षण शक्ति (Valences) —कर्षण शक्ति को वेलेन्सी भी कहते हैं । जीवन-विस्तार के किसी क्षेत्र या प्रदेश में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जिन्हें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण शक्तियाँ कहते हैं । ये शक्तियाँ सकारात्मक तथा नकारात्मक दो प्रकार की होती हैं । इस शक्तियों में दिशा तथा परिणाम दोनों होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है तब हम कहते हैं कि उस वस्तु में आकर्षण शक्ति है और इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से दूर हटता है तब हम कहते हैं कि उस वस्तु में विकर्षण शक्ति है । कर्षण शक्ति के सम्बन्ध में यही विचार मौरिस एल बिग्गी ने भी व्यक्त किए हैं ।

- अवरोध (Barrier) — अवरोध को बेरियर भी कहते हैं । यह वातावरण का एक गत्यात्मक पहलू है जो व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुँचने के मार्ग में आ खड़ा होता है तथा उसके आगे बढ़ने की गति को अवरुद्ध कर देता है। संक्षेप में, व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक समस्याओं एवं अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति को इन अवरोधों को दूर करने हेतु अभिप्रेरण मिलता रहे तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है । इसके विपरीत स्थिति में वह या तो अपना लक्ष्य ही बदल लेता है अथवा हताश, निराश एवं कुण्ठा का शिकार हो जाता है। बार-बार की सफलता से व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर ऊपर उठता है तथा बार-बार असफल होने पर आकांक्षा का स्तर नीचे गिरता है ।

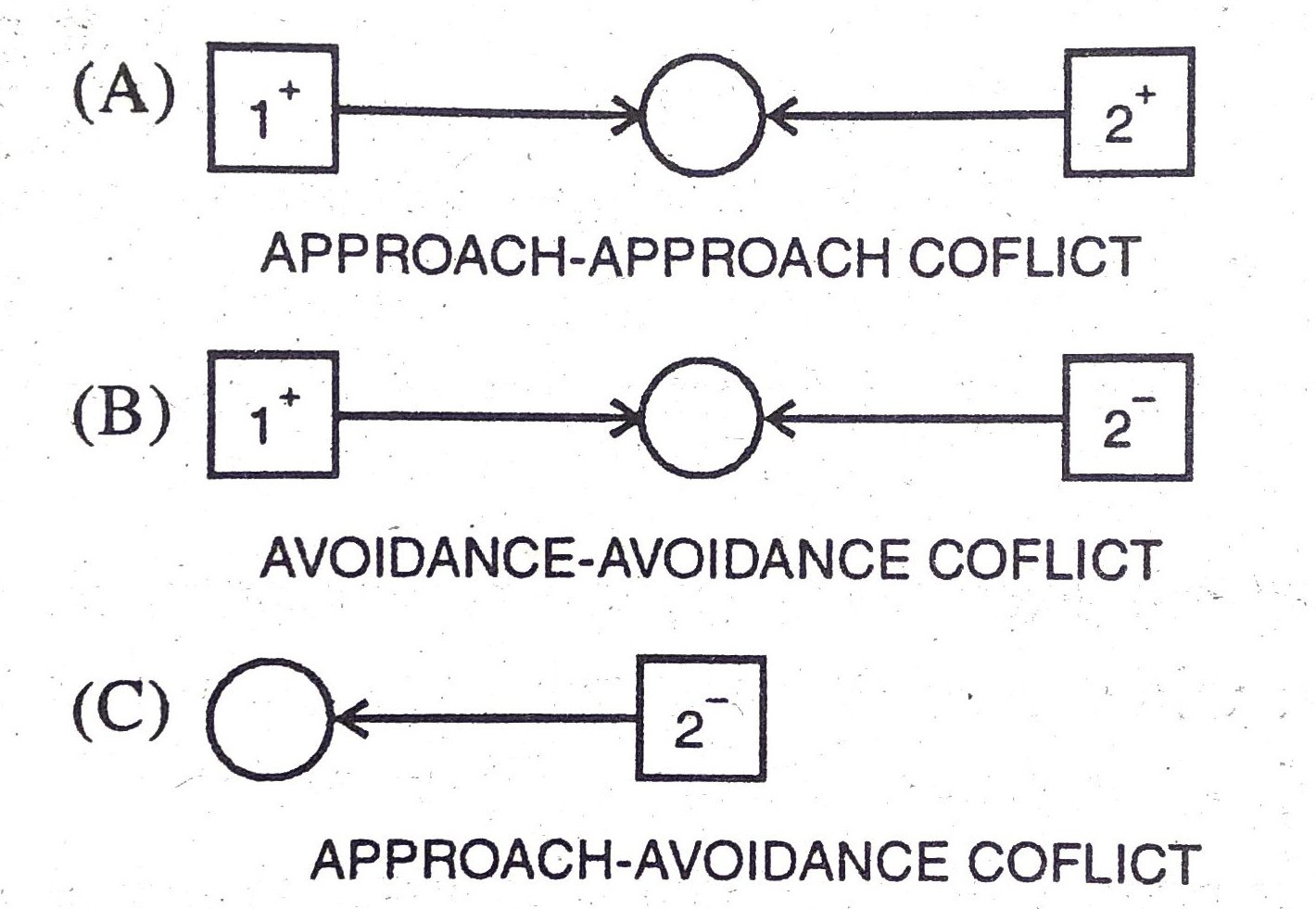

- द्वन्द्व ( Conflicts) — ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में ऐसे उपक्षेत्र भी होते हैं जिनमें कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कर्षण सक्रिय होते हैं । विशेषकर उप परिस्थिति में जब आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करने वाली दोनों शक्तियाँ समान हों । ऐसी स्थिति में द्वन्द्व का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । लेविन ने द्वन्द्व तीन प्रकार के बताए हैं — पहला, वह द्वन्द्व जिसमें दोनों शक्तियाँ सकारात्मक हों । जैसे—किसी व्यक्ति को बैंक में क्लर्क नियुक्त कर लिया जाए और एल० आई०सी० में भी । दूसरा, वह द्वन्द्व जिसमें दोनों शक्तियाँ नकारात्मक हों । जैसे— कुआँ, पीछे खाई । तीसरा, वह द्वन्द्व जिसमें एक शक्ति सकारात्मक व एक नकारात्मक हो । जैसे—आगे छोटी लड़की आइसक्रीम भी खाना चाहती हैं और उसे इस बात का भी डर है कि कहीं वह मोटी न हो जाए ।

- वास्तव में यह सिद्धान्त मानवीय अभिप्रेरणा के अध्ययन से मुख्यतया सम्बन्धित है । इसी कारण यह सिद्धान्त सीखने के सिद्धान्त की तरह विकसित नहीं हुआ वरन् अभिप्रेरणा एवं प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त के रूप में सामने आया । परन्तु इतना अवश्य है कि लेविन अपने इस सिद्धान्त का उपयोग सीखने की परिस्थितियों में भी करना चाहता है ।

- इस सिद्धान्त में व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है तथा वह सम्पूर्ण वातावरण के प्रभाव से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, परन्तु क्या वातावरण ही सबसे अधिक प्रभावशाली है ? व्यक्ति की कुछ आन्तरिक इच्छाएँ, आवश्यकताएँ भी उसे व्यवहार करने को प्रेरित करती है।

- यह सिद्धान्त अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक महत्त्व देता है ।

- लेविन ने अपने सिद्धान्त की व्याख्या गणित के परिभाषित शब्दों, जैसे— क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप, शक्ति सन्तुलन, वेक्टर आदि के द्वारा की है। वास्तव में इन सब शब्दों को समझना बड़ा कठिन है।

- यह सिद्धान्त शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जाता है । व्यक्त्वि का अध्ययन करने तथा समाज मनोविज्ञान की दृष्टि से इस सिद्धान्त का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है ।

- इस सिद्धान्त के अनुसार सीखना जीवन क्षेत्र को विभेदित बनाने की प्रक्रिया है। विभेदीकृत जीवन क्षेत्र से हमारा आशय यह है कि जीवन क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र एवं प्रदेश समाहित रहते हैं ।

- इस सिद्धान्त का शिक्षण में विशेष महत्त्व है । इस दृष्टि से शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करे तथा छात्रों के प्रमुख अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण भली प्रकार करे ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके ।

- इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षक को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से विद्यार्थी, उसके वातावरण, उसकी आवश्यकताओं, रुचियों, दृष्टिकोणों, सीमाओं, क्षमताओं एवं अन्य सम्बन्धों को बखूबी समझना चाहिए । दूसरे शब्दों में, शिक्षक को विद्यार्थी के जीवन क्षेत्र को पूरी तरह से समझना चाहिए ।

- शिक्षकों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि छात्रों के प्रत्यक्षीकरण का क्षेत्र विस्तृत हो और जीवन-क्षेत्र और अधिक लम्बा चौड़ा होता जाए। साथ ही, विद्यार्थी की सीखने से सम्बन्धित आकांक्षाओं को भी ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाए ।

- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी शिक्षक को जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । उसका यह हर सम्भव प्रयास होना चाहिए कि छात्र हताश, कुण्ठा, निराशा, तनाव आदि से दूर रहें अन्यथा ऐसी परिस्थिति में छात्र से वांछित अधिगम की अपेक्षा करना निराधार ही साबित होगा ।

- अभिप्रेरणा, अधिगम की एक अनिवार्य शर्त है । कहा भी गया है कि जितना अच्छा अभिप्रेरणा, उतना ही अच्छा सीखना। यह सिद्धान्त इसीलिए शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्त्व पर बल देता है। अभिप्रेरणा ही छात्रों के सीखने की दिशा में उत्साह, ध्यान एवं रुचि का समुचित विकास करती है ।

- यह सिद्धान्तं इस बात पर बहुत अधिक बल देता है कि कक्षा का वातावरण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है । अतः, यह परम आवश्यक है कि कक्षा का भौतिक वातावरण, यथा— प्रकाश, वायु आदि उच्च स्तर का बनाया जाए। साथ ही, छात्रों में परस्पर सहयोग, स्नेह आदि भावनाएँ विकसित कर मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी निर्माण किया जाए ।

- यह सिद्धान्त छात्रों की रटने की प्रकृति का विरोध करता है तथा इसके स्थान पर उनमें अन्तर्दृष्टि के विकास पर चल देता है। साथ ही, छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को ठुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि आधुनिक शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग कर उसे सुग्राह्य बनाने का प्रयास करना चाहिए ।

- यह सिद्धान्त व्यक्ति को अधिक महत्त्व देता है। अतः, शिक्षा में छात्रों के ‘स्व’ को महत्त्व दिया जाना चाहिए । जब तक छात्र स्वयं अपनी आवश्यकताएँ, ज्ञमताओं, कमियों, वातावरण एवं उद्देश्य से परिचित नहीं होगा तब तक वे न तो प्रभावी व्यवहार ही कर पायेंगे और न ही अपेक्षित अधिगम प्राप्त कर सकेंगे ।

- यह सिद्धान्त अवरोधों के महत्त्व को स्वीकार करता है। लेविन के अनुसार व्यक्ति आकर्षण के कारण लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे छोटा तरीका अपना सकता है, जैसे कि परीक्षा में नकल करना। इसलिए जीवन क्षेत्र में अवरोध की आवश्यकता है । दण्ड की स्थिति में परिस्थिति से पलायन कर सकता है। अतः, व्यक्ति को उसी क्षेत्र में रखने के लिए सशक्त अवरोधों की आवश्यकता होती है ।

- किसी क्रिया की पुनरावृत्ति संज्ञानात्मक संरचना और आवश्यकता से उत्पन्न तनाव दोनों में परिवर्तन लाती है। परिणामतः लक्ष्य की आकर्षण शक्ति में परिवर्तन आ जाता है । कर्षण कई प्रकार से परिवर्तित होते हैं, जैसे—आकर्षण युक्त लक्ष्य अपना आकर्षण खो सकते हैं। यदि बार-बार उसकी क्रिया को दोहराया जाए तो प्राणी तृप्ति की अवस्था तक पहुँच जाता है, दूसरे, मूलतः अनाकर्षण लक्ष्य आकर्षण युक्त बन जाते हैं, जैसे—पहले साँख्यिकी बुरी लगती थी लेकिन अभ्यास से रस आने लगा तथा तीसरे, लक्ष्य का चुनाव शक्ति की सफलता या असफलता से सम्बन्धित पूर्व अनुभवों द्वारा प्रभावित होता है ।

- कौन सी चीज स्मृति में रहेगी, इस सम्बन्ध में भी लेविन ने अपने विचार सुनिश्चित किए हैं, जैसे—ऐसी चीजें पूरा करने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वे भूल जाती हैं, अधूरे कार्य पूरे कर दिए गए कार्यों की अपेक्षा अधिक याद रहते हैं तथा ऐसे कार्य जो कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे उन कार्यों की अपेक्षा जो केवल एक ही आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अधिक याद रहते हैं।

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here