NCERT Solutions Class 9Th Science Biology – खाद्य संसाधनों में सुधार

NCERT Solutions Class 9Th Science Biology – खाद्य संसाधनों में सुधार

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

खाद्य संसाधनों में सुधार

1. फसल सुधार क्या है ?

उत्तर – वैज्ञानिक विधियों द्वारा फसलों की उत्पादकता में सुधार करना एवं उन्नतिशील प्रजातियों को विकसित करना फसल सुधार कहलाता है।

2. फसल चक्र किसे कहते हैं ?

उत्तर – एक ही खेत में प्रतिवर्ष अनाज तथा फलीदार पौधों को एक के बाद एक करके उगाने को फसल चक्र कहते हैं ।

3. मिट्टी के तीन स्थूल पोषक तत्त्वों के नाम लिखें l

उत्तर – नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटाशियम ।

4. किन्हीं चार सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के नाम लिखें।

उत्तर – जिंक, लोहा, मैंगनीज तथा क्लोरीन l

5. पोषक तत्त्वों के क्या स्रोत हैं ?

उत्तर – पोषक तत्त्वों के स्रोत जल, वायु और मिट्टी हैं।

6. मिश्रित फसली किसे कहते हैं ?

उत्तर – एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगना मिश्रित फसली कहलाता है।

7. संकरण किसे कहते हैं ?

उत्तर – ऐसी विधि जिसके द्वारा दो अलग-अलग वांछनीय गुणों वाली एक ही फसल के पौधों का परस्पर परागण करवाकर नई फसल उत्पन्न की जाती है, उसे संकरण कहते हैं ।

8. उन जैविक घटकों के नाम लिखें जो खाद्यान्नों को हानि पहुँचाते हैं।

उत्तर – चूहे, पक्षी, पशु, कीट, कृमि तथा सूक्ष्मजीव ।

9. अजैविक घटक लिखें जो खाद्यान्न को हानि पहुँचाते हैं।

उत्तर – आर्द्रता, ताप तथा नमी में परिवर्तन ।

10. पीड़कनाशकों के उपयोग की दो विधियाँ बताएँ ।

उत्तर – धूमन तथा छिड़काव ।

11. कटाई के समय खाद्यान्न में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर – कटाई के समय खाद्यान्न में नमी की मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. दो जैव पीड़कनाशियों के नाम लिखें ।

उत्तर – (i) डी० डी० टी०,

(ii) बी० एच० सी० ।

13. किन्हीं दो धूमकों के नाम लिखें जो कीटों का नाश करने में प्रभावशाली हैं ?

उत्तर – (i) एथीलीन डाइब्रोमाइड,

(ii) एल्यूमीनियम फॉस्फाइड ।

14. धान (चावल) की फसल में सामान्यतः लगने वाले एक रोग का नाम लिखें।

उत्तर – ब्लास्ट या ध्वंस ।

15. गेहूँ की फसल में सामान्यतः लगने वाले एक रोग का नाम लिखें ।

उत्तर – रतुआ ।

16. गन्ना की फसल में सामान्यतः लगने वाले एक रोग का नाम लिखें।

उत्तर – लाल विगलन और ग्राशी शूट |

17. चना की फसल में सामान्यतः लगने वाले एक रोग का नाम लिखें।

उत्तर – उखटा।

18. अरहर की फसल में सामान्यतः लगने वाले एक रोग का नाम लिखें ।

उत्तर – तना विगलन ।

19. HYV का पूरा नाम लिखें।

उत्तर – High Yielding Varieties (उच्च ऊपजी किस्में) ।

20. एक वर्षीय फसल चक्र का एक उदाहरण दें l

उत्तर – मक्का-गेहूँ।

21. चावल की दो उच्च उपजी किस्मों के नाम बताएँ ।

उत्तर – पूसा बासमती—I, विकास, कस्तूरी ।

22. मक्का की दो उच्च उपजी किस्मों के नाम बताएँ ।

उत्तर – विक्रम, शक्ति, नवजोत ।

23. सरसों की तीन उच्च उपजी किस्मों के नाम बताएँ ।

उत्तर – क्रांति, आर० एच० – 30, पूसा अग्रणी

24. मूँगफली की दो उच्च उपजी किस्मों के नाम बताएँ ।

उत्तर – जी०जी०- 11, एम० – 37, कौशल ।

25. संकरण विधि द्वारा विकसित की गई गाय की नस्लों के नाम दें।

उत्तर – जर्सी, साहीवाल, करण स्विस फ्रीजोओन हाल्सटीन । “

26. पशुओं को किन-किन से रोग हो सकते हैं ?

उत्तर – विषाणु, जीवाणु तथा फफूँद आदि से।

27. कौन-सा वायरस रोग गाय को प्रभावित करता है ?

उत्तर – मुँह और खुर का रोग (F.M.D) |

28. पशु आहार के दो वर्गों के नाम बताएँ ।

उत्तर – रूक्षांश व सांद्रित पदार्थ ।

29. मीठे जल में पाली जाने वाली मछलियों की किन्हीं दो किस्मों के नाम लिखें।

उत्तर – कतला, रोहू ।

30. गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन वाली दो नस्लों के नाम बताएँ ।

उत्तर – (i) साहीवाल,

(ii) हाल्सटीन ।

31. H-H-260 को ऐसा क्यों कहते हैं ?

उत्तर – H-H-260 इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक वर्ष में 260 अंडे देती है ।

32. देशी मुर्गियों की नस्लों के नाम लिखें।

उत्तर – असील तथा बसरा ।

33. भारत में संकरण द्वारा प्राप्त नई नस्ल की मुर्गियों के नाम बताएँ तथा उनकी क्षमता लिखें।

उत्तर – IBL-80 तथा B-77 नस्ल की मुर्गियाँ जो एक वर्ष में 200 अण्डे देती है।

34. मुर्गी की दो उन्नत किस्में कौन-सी हैं ?

उत्तर – B-77, IBL-80.

35. विदेशी नस्ल की उच्च उत्पादन वाली मुर्गी की नस्लों के नाम बताएँ ।

उत्तर – सफेद लैगहार्न तथा रोडेइजलैंड रैड ।

36. गाय तथा भैंस की किन्हीं दो भारतीय नस्लों के नाम लिखें ।

उत्तर – गाय की भारतीय नस्लें- रैड सिन्धी, गिर, साहीवाल

भैंस की भारतीय नस्लें- मुर्राह, मेहसाना, सूरती ।

37. विदेशज नस्ल की दो गायों के नाम लिखें।

उत्तर – (i) इंग्लैण्ड की जर्सी,

(ii) स्विट्जरलैंड की ब्राऊन स्विस ।

38. गाय की उन्नत संकर नस्लों का उल्लेख करें।

उत्तर – (i) करण स्विस

(ii) करण फ्राइज़

(ii) फ्रीशियन साहीवाल ।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है ?

उत्तर – अनाज- कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं । यह ऊर्जा प्रदान करते हैं ।

दालें- प्रोटीन प्रदान करते हैं ।

फल व सब्जियाँ- विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं ।

2. जैविक व अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं ?

उत्तर – जैविक कारक जैसे रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक कारक जैसे सूखा, क्षारता, जलाक्रान्ति, गरमी, ठंड या पाला के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। कभी पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है।

3. फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या हैं ?

उत्तर – एच्छिक सस्य विज्ञान गुण वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए चारे वाली फसलों के लिए सघन शाखाएँ एच्छिक गुण। अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त हैं जिससे फसलों के लिए कम पोषको की आवश्यकता हो ।

4. वृहत् पोषक क्या हैं और इन्हें वृहत् पोषक क्यों कहते हैं ?

उत्तर – वे तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं उन्हें वृहत् पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं अतः इन्हें वृहत् पोषक तत्व कहते हैं ।

5. पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं ?

उत्तर – पौधे पोषक तत्वों को खाद तथा उर्वरकों से प्राप्त करते हैं ।

6. मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना करें।

उत्तर – यदि हम खेत में केवल खाद डालते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे बढ़ती है लेकिन तुरन्त असर नहीं होता। लेकिन उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है।

यदि केवल उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है तो फसल का उत्पादन अधिक होगा क्योंकि उर्वरक तुरन्त ही पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं। लेकिन उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक नहीं बनी रहती है ।

7. फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है ?

उत्तर – फसलों की सुरक्षा के लिए बचाव की विधियों तथा जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये न तो फसलों को न ही वातावरण को हानि पहुँचाती हैं। पीड़ानाशी व अन्य रासायनिक पदार्थ फसलों को हानि पहुँचाते हैं तथा वातावरण को प्रदूषित करते हैं।

8. भंडारण की प्रक्रिया में कौन-से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं ?

उत्तर – हानि पहुँचाने वाले कारक –

(i) जैविक कारक कीट, कृन्तक, फफूँदी तथा जीवाणु आदि,

(ii) अजैविक कारक – नमी तथा तापक्रम आदि ।

9. कुक्कुट पालन क्या है ?

उत्तर – कुक्कुट पालन- मुर्गियों से अंडे तथा मांस प्राप्त होते हैं। मुर्गीपालन में बत्तखें, गीज, टर्की, कबूतर, गिनी फाउल आदि सम्मिलित होते हैं। कुक्कुट पालन प्रायः घरेलू फाउल, अंडा उत्पादन एवं चिकन मीट हेतु किया जाता है। कुक्कुट की उच्च नस्लें तैयार की जाती हैं ।

10. पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन-सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों ?

उत्तर – पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम वीर्यसेचन अच्छी विधि मानी जाती है। क्योंकि वह उत्तम है, सस्ती है, तथा एक बार के वीर्य से 3000 मादाओं को निषेचित कर सकते हैं । यह विधि अधिक विश्वसनीय है ।

11. पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है ?

उत्तर – दोनों के पालन के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं

(i) उचित आवास व्यवस्था,

(ii) उचित प्रकाश की व्यवस्था,

(iii) उचित पोषण व्यवस्था,

(iv) समय पर टीकाकरण,

(v) विकसित नस्लों का उपयोग,

(vi) सफाई तथा स्वच्छता का प्रबन्ध ।

12. ब्रौलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है। इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें ।

उत्तर – लेयर को अधिक स्थान की जरूरत है जबकि ब्रौलर को कम स्थान चाहिए । लेयर का भोजन विटामिन तथा खनिजों से भरपूर होना चाहिए, जबकि ब्रौलर का भोजन प्रोटीन तथा वसा से भरपूर होना चाहिए ।

13. मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं ?

उत्तर – मछलियाँ पानी से प्राप्त की जाती हैं। ये दोनों प्रकार के पानी अर्थात् समुद्री तथा अलवण जल दोनों में पायी जाती हैं ।

14. मिश्रित मछली संवर्धन क्या ?

उत्तर – मिश्रित मछली संवर्धन- इसमें मछली की 5 या 6 जातियों को एक साथ पालते हैं। इनके खाद्य स्वभाव भी अलग-अलग होते हैं । अतः ये खाद्य हेतु प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तालाब में अलग-अलग भाग होते हैं। तालाब की स्थिति, जल संसाधन तथा भूमि के लक्षण महत्त्वपूर्ण होते हैं

15. मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ हैं ?

उत्तर – (i) इन मछलियों की खाद्य आदत अलग-अलग होती है,

(ii) ये मछलियाँ एक-दूसरे से किसी भी रूप में स्पर्धा नहीं करती,

(iii) स्रोत के समस्त भागों का भोजन मछलियों द्वारा उपयोग में आ जाता है,

(iv) विभिन्न प्रकार की मछलियाँ एक ही स्रोत में पाली जा सकती हैं।

16. मधुमक्खी पालन क्या है ?

उत्तर – आर्थिक लाभ के लिए मधुक्खियों का पालन-पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। इस उद्योग में पूँजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी ऐपिस सेरना इंडिका, ऐपिस डोरसेटा तथा ऐपिस फ्लोरी का प्रयोग करते हैं। एक इटली-मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है ।

17. मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन-से ऐच्छिक गुण होने चाहिए ?

उत्तर – (i) शहद एकत्र करने की अच्छी आदत,

(ii) शत्रुओं से बचाव की क्षमता,

(iii) रानी की अच्छी अंडे उत्पादन की क्षमता,

(iv) प्रकृति में सज्जनता ।

18. चरागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है ?

उत्तर – पाश्चुरेज या फ्लोरा उस फसल या पौधे को कहते हैं जिसके मधु व पराग से मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है।

यह शहद के गुण तथा मात्रा को प्रभावित करता है क्योंकि अलग-अलग फ्लोरा अलग-अलग प्रकार का शहद उत्पन्न करते हैं। जैसे कश्मीर के बादाम का शहद स्वादिष्ट होता है ।

19. फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करें जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके।

उत्तर – पैदावार लेने के लिए फसल उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। संकरण का अर्थ है दो आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न पौधों में क्रासिंग अर्थात् परागण कराना जिससे उच्च उपजी किस्म प्राप्त हो सके।

20. खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं ?

उत्तर – खाद तथा उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके ।

21. अंतराफसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं ?

उत्तर – अंतराफसलीकरण के लाभ – जब दो या उससे अधिक फसलें एक ही खेत में निश्चित पंक्तियों में उगाई जाती हैं तो एक तो फसल नष्ट होने का खतरा कम होता है तथा ये फसलें अलग-अलग पोषक तत्व उपयोग में लाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है ।

फसलचक्र के लाभ –

(i) मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है।

(ii) उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है।

(iii) उत्पादन बढ़ता है ।

(iv) फसल में पीड़क व खरपतवार नियन्त्रण में सहायता मिलती है

22. आनुवंशिक फेरबदल क्या हैं ? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी हैं ?

उत्तर – आनुवंशिक परिवर्तन का अर्थ है वांछित गुणों की संकरण, DNA पुनः मिलन तथा पौलीप्लोइडी द्वारा वृद्धि |

इसके द्वारा कृषि में वांछित गुणों वाली किस्में उत्पन्न करना, उगाना तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

23. भंडार गृहों (गोदामों) में अनाज की हानि कैसे होती है ?

उत्तर – भंडारित अनाज को जैविक तथा अजैविक कारक जैसे तापक्रम व नमी निम्न प्रकार से खराब करते हैं –

(i) गुणों को कम करना,

(ii) वजन में कमी,

(iii) अंकुरण क्षमता कम होना,

(iv) बाजार में कम मांग आदि ।

24. किसानों के लिए पशु पालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक हैं ?

उत्तर – अच्छी पशुपालन निम्न प्रकार लाभदायक हैं

(i) खर्चा कम करता है,

(ii) उत्पादन क्षमता बढ़ाता है,

(iii) अच्छी प्रजनन क्षमता का विकास होता है ।

25. पशु पालन के क्या लाभ हैं ?

उत्तर – गाय व भैंस दोनों डेयरी पशु हैं। इनके नर बोझा ढोने तथा कृषि में काम आते हैं। पशु कृषक पशुपालन, दूध, खेती के काम तथा दूसरी लाभदायक वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए करते हैं ।

26. उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएँ हैं ?

उत्तर – विकसित नस्ल का चुनाव तीनों में एक समान है।

27. प्रग्रहण मत्स्यन, मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है ?

उत्तर –

28. स्थूल तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्व क्या होते हैं ?

उत्तर – स्थूल पोषक तत्त्व- ऐसे पोषक तत्त्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें स्थूल पोषक तत्त्व कहते हैं। उदाहरण- कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ।

सूक्ष्म पोषक तत्त्व – ऐसे पोषक तत्त्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्त्व कहते हैं। उदाहरण- आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डिनम, क्लोरीन आदि सूक्ष्म पोषक तत्त्व हैं।

पादप तन्त्र में इनके कार्यों के अनुसार इनका वर्गीकरण –

(i) जीव द्रव्य के भाग के रूप में

(a) नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा सल्फर प्रोटीन में उपस्थित होते हैं।

(b) कैल्शियम कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है।

(c) मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य भाग है।

(ii) कोशिका द्रव्य का pH पर प्रभाव – ये कोशिका की हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता पर प्रभाव डालते हैं ।

(iii) जैव रासायनिक प्रभाव – आयरन तथा ताँबा पौधे की ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में सहायक हैं ।

29. उर्वरक क्या है ?

उत्तर – उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते है अर्थात् जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाएँ रखते हैं तथा उसमें वृद्धि करते हैं।

30. खाद की परिभाषा दें ।

उत्तर – खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाएँ रखते तथा उसमें वृद्धि करने में उपयोगी है। यह मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ है l

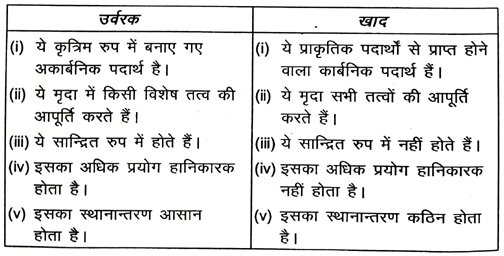

31. उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएँ ।

उत्तर – उर्वरक तथा खाद में अंतर –

32. खाद प्रयोग करने से क्या लाभ हैं ?

उत्तर – खाद प्रयोग करने से निम्नांकित लाभ हैं

(i) कार्बनिक खादें मृदा की नमी को संरक्षित करने में सहायक होती है।

(ii) मिट्टी में अपघटन के द्वारा कार्बनिक खाद ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है।

(iii) खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण कम होता है।

(iv) खाद में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।

(v) पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं।

33. फसलों पर कीट और रोगों की रोकथाम के उपाय बताएँ ।

उत्तर – फसलों पर कीट और रोगों की रोकथाम के निम्नांकित उपाय हैं –

(i) फसल की जड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों एवं जन्तुओं पर नियंत्रण हेतु क्लोरोफाइरीफॉस जैसे कीटनाशकों को मिट्टी के साथ मिला देना चाहिए ।

(ii) मालाथियॉन, सिंडेन एवं थियोडेन जैसे कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा तना एवं पत्तों को काट एवं छेदकर नुकसान पहुँचाने वाले कीटो एवं जन्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है ।

(iii) डाइमेथोएट एवं मेटासिस्टॉक्ल जैसी कीटनाशकों के छिड़काव द्वारा कोशारस चूसने वाले कीटों एवं जन्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

(iv) बीजों एवं मिट्टी के माध्यम से उत्पन्न होने वाले सभी रोगों पर नियंत्रण हेतु बीज एवं मिट्टी में उपयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए।

34. खाद्य उत्पाद प्राप्त करने हेतु पशुपालन में आवश्यक पद्धतियों को क्रमबद्ध करें।

उत्तर – खाद्य उत्पाद प्राप्त करने हेतु पशुपालन में आवश्यक पद्धतियाँ निम्न है

(i) भरण– पोषण (आहार एवं जल व्यवस्था)

(ii) आवास – व्यवस्था ।

(iii) रोगों से सुरक्षा।

(iv) उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

35. फसलों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम प्रदान करने वाले दो-दो उर्वरकों के नाम बताएँ ।

उत्तर – (i) नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरक – यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट।

(ii) फॉस्फोरस प्रदान करने वाले उर्वरक – सुपरफास्फेट, डाइकैल्शियम फास्फेट।

36. पौधों के पोषक तत्त्वों के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें ।

उत्तर – वायु, जल तथा मिट्टी से पौधों के विभिन्न पोषक तत्त्व प्राप्त होते हैं। इनके स्रोत इस प्रकार हैं –

(i) वायु – कार्बन तथा ऑक्सीजन |

(ii) जल – हाइड्रोजन ।

(iii) मिट्टी – नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लौह, मैंग्नीज, बोरॉन, जस्ता, ताँबा, मालिब्डिनम और क्लोरीन ।

37 भारत में कौन-कौन सी सिंचाई प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं ?

उत्तर – भारतवर्ष में अपनाई जाने वाली विभिन्न सिंचाई प्रणालियाँ निम्नांकित हैं –

(i) नहर प्रणाली,

(ii) तालाब,

(iii) कुएँ तथा ट्यूबवेल,

(iv) नदी घाटी प्रणाली,

(v) नदी जल उठाव प्रणाली ।

38. फसलों पर रोग किस प्रकार फैलते हैं ?

उत्तर – फसलों पर रोग निम्नांकित ढंगों द्वारा फैलते हैं

(i) बीजों द्वारा – ये तना तथा मूल पर आक्रमण से होता है।

(ii) मिट्टी द्वारा – ये तना तथा जड़ पर आक्रमण से होता है ।

(iii) जड़ द्वारा – ये पौधे के तने तथा जड़ पर आक्रमण से होता है ।

(iv) वायु द्वारा – यह पत्ती, पुष्प तथा फसलों पर आक्रमण द्वारा होता है।

39. पीड़ककीट फसलों पर किस प्रकार प्रकोप करते हैं ?

उत्तर – पीड़ककीट फसलों पर निम्नांकित प्रकार से प्रकोप करते हैं

(i) ये फसलों की जड़ तना तथा पत्ती को काटते हैं।

(ii) ये फसलों की जड़ तथा तने में छेद करते हैं ।

(iii) ये पौधों से उनका रस चूसते हैं।

40. भण्डारण में अनाज की क्षति किन कारणों से होती है ?

उत्तर – भण्डारित दानों के हास के लिए जैविक तथा अजैविक कारक उत्तरदायी हैं –

(i) जैविक कारक – कवक, चूहा, कीट, साइटस तथा जीवाणु जैविक कारक हैं।

(ii) अजैविक कारक- ताप तथा नमी अजैविक कारक हैं।

41. खरपतवार नियन्त्रण के विभिन्न उपायों की सूची बनाएँ ।

उत्तर – खरपतवार नियन्त्रण के विभिन्न उपाय निम्नांकित हैं

(i) हाथों द्वारा – खरपतवार को हाथों द्वारा निकाल कर उखाड़ दिया जाता है।

(ii) खुरपी द्वारा — इनको खुरपे द्वारा या पल्टे द्वारा निकाला जाता हैं। कुछ खरपतवार तो हल चलाते समय ही नष्ट हो जाते हैं। इनको जड़ सहित ही निकालना चाहिए।

(ii) खरपतवार नाशकों द्वारा – आजकल इनको नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशकों का छिड़काव किया जाता है। आइसोप्रोटरोन, ऐटेजीन तथा 2-4 – डी० मुख्य खरपतवार-नाशक हैं।

42. खरपतवार फसलों को कैसे क्षति पहुँचाते हैं ?

उत्तर – खेतों में स्वयं उगने वाले अवाछंनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं । ये भूमि से जल तथा पोषक तत्त्व आदि ले लेते हैं तथा इस प्रकार फसलों पौधों को जल तथा पोषक तत्त्व न मिलने के कारण उनकी वृद्धि कम हो जाती है और वे नष्ट हो जाते हैं।

43. हरी खाद क्या होती है ? हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलों के नाम बताएँ ।

उत्तर – हरी घास- फसलों को उगाकर उन्हें फूल आने से पूर्व ही हरी अवस्था में खेत में जोतकर सड़ा देने को हरी खाद कहते हैं । यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। हरी खाद के लिए दलहनी फसलें अधिक उपयोगी हैं । दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं ।

44. खरपतवार की परिभाषा दें। फसलों को कैसे हानि पहुँचाते हैं लिखें ?

उत्तर – खरपतवार – मुख्य फसलों के बीच स्वयं उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। उदाहरण- जंगली जई, घास, चौलाई, हिरन खुरी आदि मुख्य खरपतवार हैं ।

ये प्रकाश, जल, भूमि के लिए फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। फसलों पौधों को ठीक मात्रा में ये सभी वस्तुएँ नहीं मिलतीं इसलिए उनकी उपजाऊ शक्ति का हास होता है। ये संकरी तथा चौड़ी पत्ती वाले होते हैं ।

45. खरीफ और रबी मौसम के दो-दो खरपतवारों के नाम बताएँ। इनकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है ?

उत्तर – रबी की फसलों के खरपतवार – जंगली जई, मन्दूनी, बथुआ तथा हिरन खुरी रबी की फसलों के खरपतवार हैं ।

खरीफ की फसलों के खरपतवार- मौथा, जंगली घास, चौलाई तथा ट्राइएन्थेमा खरीफ को फसलों के खरपतवार हैं ।

खरपतवार पर नियंत्रण- इनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए इनको हाथों द्वारा उखाड़ कर फेंका जाता है। इनकी खुरपी द्वारा भी उखाड़ दिया जाता है। इनके नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशकों का भी प्रयोग किया जाता है।

46. गन्ना और सरसों में प्रत्येक के दो कीटों के नाम और उनकी रोकथाम के उपाय लिखें ।

उत्तर – (i) गन्ना कीट पीड़क – (a) गन्ने का तना बेधक तथा (b) पायरिला । नियंत्रण के उपाय- इसके नियंत्रण के लिए बीजों को बोने से पहले एगोलोल के विलयन में डुबोना चाहिए।

(ii) सरसों कीट पीड़क – (a) माहू तथा (b) चित्तीदार कीट नियंत्रण के उपाय – इसके नियंत्रण के लिए मैटासिस्टाक्स का छिड़काव करना चाहिए।

47. मिश्रित फसली के कोई दो लाभ लिखें।

उत्तर – मिश्रित फसली के कोई दो लाभ निम्नांकित हैं

(i) दो या तीन फसलों के एक साथ उगाने से व्यय कम होता है।

(ii) फसलों के भिन्न-भिन्न समय पर पकने के कारण किसान को अपना कार्य स्वयं करने में आसानी होती है।

(iii) भूमि में पाए जाने वाले पोषक तत्त्वों का उपयोग ठीक प्रकार से होता है ।

(iv) फसलों की जड़ें मिट्टी को ऊपर तक बांध कर रखती है। इसलिए इससे भूमि अपरदन नहीं होती है ।

48. मिश्रित खेती का क्या लाभ है ?

उत्तर – मिश्रित खेती में खेती के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसमें किसानों को अधिक आय होती है। इससे किसान को सारे वर्ष कार्य भी मिलता रहता है । अनाज की खेती से निकलने वाला भूसा पशुओं के काम आता है।

49. अंतर्फसली की परिभाषा लिखें।

उत्तर – अंतर्फसली- किन्हीं दो फसलों को निश्चित ढंग से पंक्तियों में उगाने की विधि को अंतर्फसली कहते हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना तथा समय की बचत करना है।

50. फसल चक्र क्या है ? इसे क्यों अपनाना चाहिए ?

उत्तर – फसल चक्र— एक ही खेत में प्रतिवर्ष अनाज तथा फलीदार पौधों को अदल-बदल कर एक के बाद एक फसल को उगाने की विधि को फसल चक्र कहते हैं। हमें फसल चक्र को निम्नांकित कारणों से अपनाना चाहिए –

(i) खेत में एक ही फसल बार-बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। इसे बनाए रखने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए ।

(ii) फसल चक्र से उत्पादन बढ़ जाता है।

(iii) फसल चक्र पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करता है ।

51. किस्मों में सुधार की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर – किस्मों में सुधार की आवश्यकता निम्नांकित कारणों से हैं –

(i) अच्छी उपज लेने के लिए ।

(ii) जैविक तथा अजैविक रोधता के लिए |

(iii) अच्छी गुणवत्ता के लिए |

52. किस्मों में सुधार लाने की क्या आवश्कता है ? किस्मों में सुधार के उद्देश्यों का विवरण दें ।

उत्तर – किस्म सुधार यह देश में पौधों की नई जातियों के प्रवेश द्वारा होता है । यह वरण तथा संकरण द्वारा किया जाता है।

किस्म सुधार के सामान्य उद्देश्य निम्नांकित हैं –

(i) उच्च उत्पादन ।

(ii) जैव तथा अजैविक प्रतिरोधता ।

(iii) उन्नत किस्में |

(iv) प्रकाश तथा ताप असुग्राहिता ।

(v) परिपक्वन काल में परिवर्तन ।

(vi) व्यापक अनुकूलनता ।

(vii) ऐच्छिक सस्य विज्ञान |

53. टिकाऊ कृषि की परिभाषा बताएँ । टिकाऊ कृषि की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर – टिकाऊ कृषि – कृषि के लिए सम्पदा का उचित तथा सफल प्रबंधन करना ताकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उसे टिकाऊ कृषि कहते हैं।

टिकाऊ कृषि की आवश्यकता –

(i) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए |

(ii) वातावरण के संरक्षण के लिए ।

(iii) पीने का साफ जल प्राप्त करने के लिए ।

(iv) खाने के लिए उचित तथा संतुलित भोजन प्राप्त करने के लिए ।

54. खेती क्या है ? उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या करें ।

उत्तर – खेती – पौधों तथा जंतुओं द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादन प्राप्त करने की विधि को खेती कहते हैं। जैसे

(i) डेयरी फार्मिग– इसमें दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है।

(ii) पोल्टरी फार्मिग– इसमें अण्डों के लिए मुर्गियों को पाला जाता है।

(iii) सूअर पालना – इसमें मांस के लिए सूअरों को पाला जाता है।

(iv) मत्स्यकी – इसमें भोजन के लिए मछलियों को पाला जाता है।

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here