बुद्धि के सिद्धान्त की विवेचना करें।

प्रश्न – बुद्धि के सिद्धान्त की विवेचना करें।

(Discuss the theories of Intelligence.)

उत्तर – बुद्धि के सम्बन्ध में जो परिभाषाएँ दी गई हैं, उनके लक्षण कार्यात्मक (Functional) हैं, अर्थात वे बताती हैं कि बुद्धि किस प्रकार अधिगम, संमजन अथवा अमूर्त्त चिन्तन के द्वारा व्यवहार में आती है। इनके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की मूलभूत प्रकृति एवं रचना (Nature and Structure) का भी विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण द्वारा उन्होंने इसके तत्वांशों को निश्चित करने का प्रयास किया है। इन तत्वांशों की खोज उन्होंने बुद्धि की जटिल प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिये ही नहीं वरन् इसलिये अधिक कही है जिससे कि बुद्धि-परीक्षणों के निर्माण में सहायता मिल सके। बुद्धि के संगठन के विषय में निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है –

-

- बिने का एक-तत्त्व सिद्धान्त ( Binet’s Uni-factor Theory)

- स्पीयरमैन का द्वि-तत्व सिद्धान्त (Spearman’s Two-factor Theory)

- थार्नडाइक का बहु-तत्व सिद्धान्त ( Thorndike’s Multi-factor Theory)

- थर्स्टन का समूह – तत्त्व सिद्धान्त ( Thurston’s Group-factor Theory)

- थामसन का प्रतिदर्श सिद्धान्त ( Thompson’s Sampling Theory)

- वर्नन का क्रमिक महत्त्व सिद्धान्त (Veronon’s Hierarchical Theory)

- गिल्फोर्ड का त्रि-आयाम सिद्धान्त (Guilford’s Three Dimensional Theory)

- एक तत्त्व सिद्धान्त (Uni – Factor Theory) – इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बिने महोदय ने किया था। उन्होंने इसका प्रचलन सन् 1911 में किया। बाद में इस सिद्धान्त का समर्थन टरमन, स्टर्न तथा एबिंग्हास ने किया। इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है जिसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न-भिन्न होती है। इसे सामान्य बुद्धि (General Intelligence) का नाम दिया जाता है। बुद्धि सर्वव्यापी मानसिक शक्ति है। सभी मानसिक क्रियाओं में इस महान शक्ति बुद्धि का एकछत्र राज्य है। इसके अनुसार वह व्यक्ति जो एक मानसिक कार्य सुचारु रूप से करता है वह अन्य मानसिक कार्य भी उसी प्रकार सुचारु रूप से करेगा। बुद्धि के एक छत्र राज्य की प्रवृत्ति के कारण ही इसे निरकुशवादी (Monarchic) सिद्धान्त भी कहते हैं। बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है, यह सिद्धान्त दोषपूर्ण माना जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति जो कला में निपुण है वह विज्ञान में भी निपुण होगा। इस प्रकार, यह एक-तत्व सिद्धान्त अथवा अखण्ड सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं है। यदि हम इस सिद्धान्त से सहमत भी हो जायें तब भी बुद्धि-मापन के लिये हमें इसे खण्डों में विभाजित करना पड़ेगा। प्रारम्भ में इस सिद्धान्त का बहुत स्वागत हुआ परन्तु यह सिद्धान्त, बुद्धि क्या है ? इसका विशेष स्पष्टीकरण नहीं करता और मानसिक परीक्षण के आधार के रूप में भी यह अस्पष्ट है।

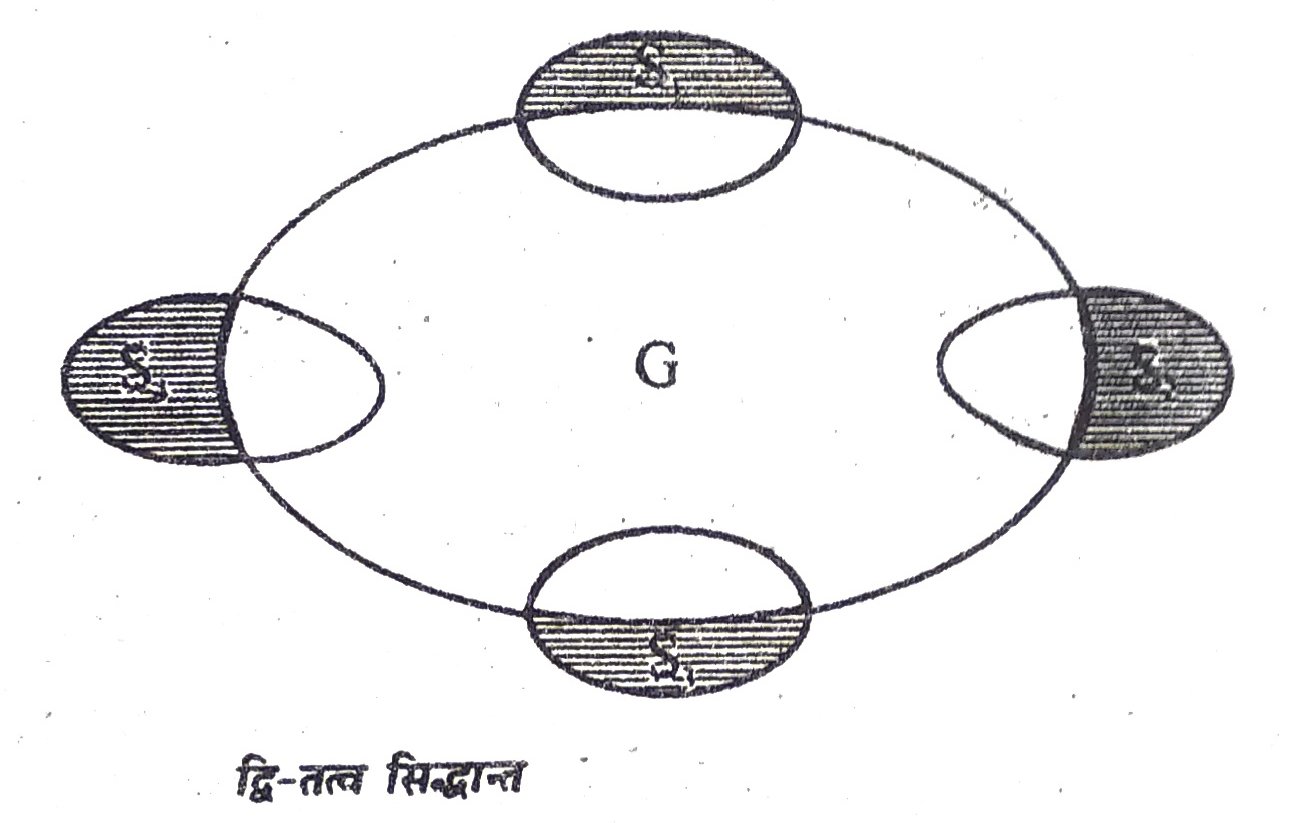

- द्वि- तत्त्व सिद्धान्त (Two-Factor Theory ) – स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त बुद्धि में दो तत्त्वों का मिश्रण बताता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्त्व (General Factor or ‘G’ Factor) तथा विशिष्ट तत्त्व (Specific Factor or ‘S’ Factor) होते हैं। एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्त्व (G Factor) तथा अनेक विशिष्ट तत्त्व (S Factor) होते हैं और सभी विशिष्ट तत्त्व सामान्य तत्त्व से सम्बन्धित (Correlated) तथा प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्त्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्त्व में जितना उच्च सह-सम्बन्ध होगा व्यक्ति उस विशिष्ट तत्त्व के क्षेत्र में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेगा। प्रत्येक तत्त्व एक-एक मानसिक कार्य के लिये उत्तरदायी होता है, जैसे – स्मृति, कल्पना, कला, संगीत आदि प्रत्येक के लिये अलग-अलग विशिष्ट तत्त्व होते हैं। इस सिद्धान्त को उपरोक्त चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

उपरोक्त चित्र में ‘G’ तत्त्व सभी अन्य चार तत्त्वों को प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक विशिष्ट तत्त्व का वह भाग जो सामान्य तत्त्व के अन्दर चला गया है तथा जो सफेद भाग द्वारा प्रदर्शित है, विशिष्ट तत्त्व तथा सामान्य तत्त्व के मध्य सह-सम्बन्ध दर्शाता है। जब दो या दो से अधिक विशिष्ट योग्यताएँ एक दूसरे को आच्छादित (Overlap) कर लेती हैं तब उनसे मिलकर Group factors बनते हैं और इसी आधार पर सात वर्ष बाद सन् 1911 में अपने उक्त सिद्धान्त को सुधारते हुए स्पीयरमैन ने स्वीकार किया कि बुद्धि में दो तत्त्वों के स्थान.पर तीन तत्त्व होते हैं। यह स्पीयरमैन का त्रि-तत्त्व सिद्धान्त (Three-Factor Theory) कहलाता है।

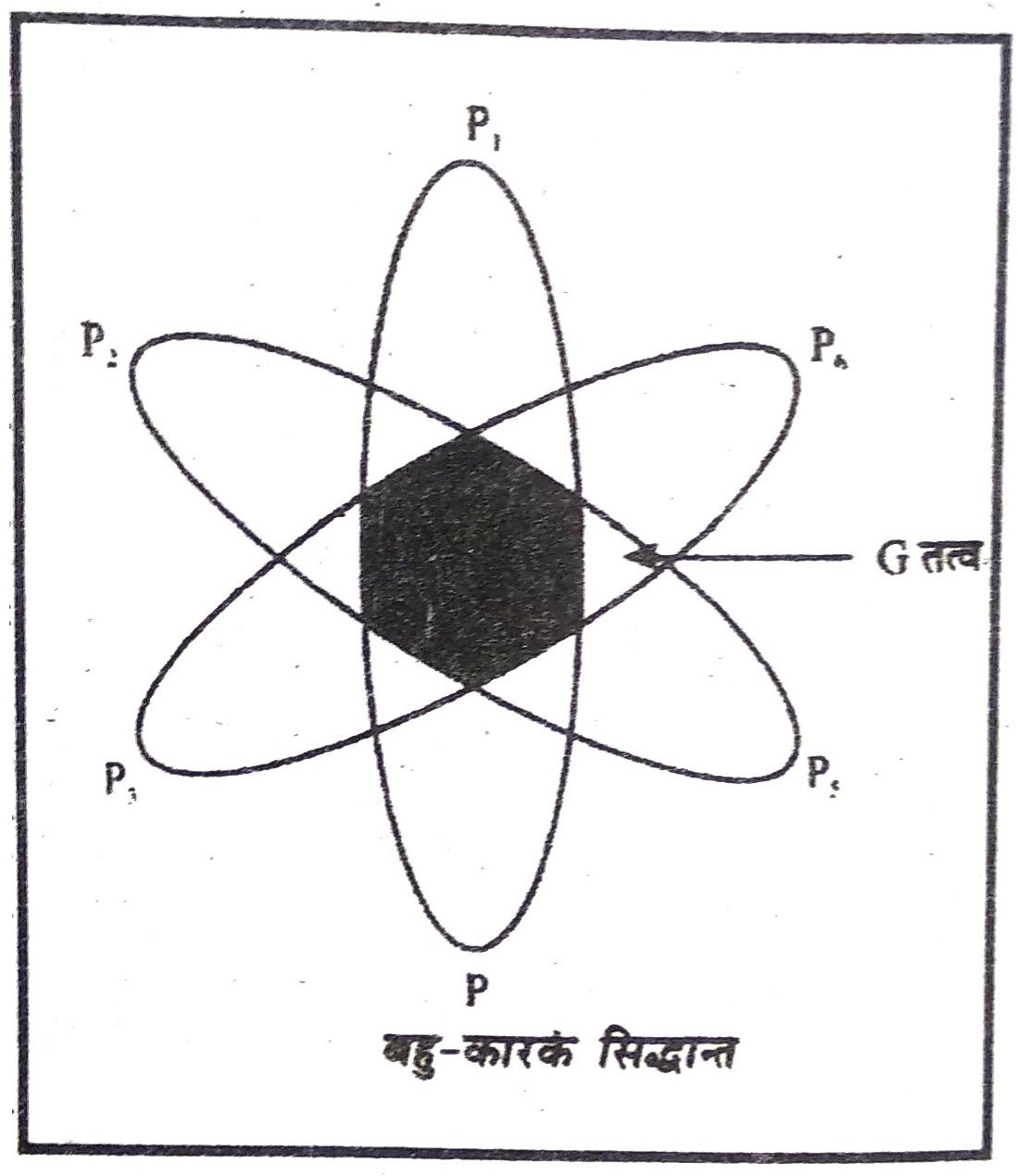

उपरोक्त चित्र में ‘G’ तत्त्व सभी अन्य चार तत्त्वों को प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक विशिष्ट तत्त्व का वह भाग जो सामान्य तत्त्व के अन्दर चला गया है तथा जो सफेद भाग द्वारा प्रदर्शित है, विशिष्ट तत्त्व तथा सामान्य तत्त्व के मध्य सह-सम्बन्ध दर्शाता है। जब दो या दो से अधिक विशिष्ट योग्यताएँ एक दूसरे को आच्छादित (Overlap) कर लेती हैं तब उनसे मिलकर Group factors बनते हैं और इसी आधार पर सात वर्ष बाद सन् 1911 में अपने उक्त सिद्धान्त को सुधारते हुए स्पीयरमैन ने स्वीकार किया कि बुद्धि में दो तत्त्वों के स्थान.पर तीन तत्त्व होते हैं। यह स्पीयरमैन का त्रि-तत्त्व सिद्धान्त (Three-Factor Theory) कहलाता है। - बहु-तत्त्व सिद्धान्त (Multi-Factor or Oligarchic Theory)– इस सिद्धान्त के प्रवर्तक थार्नडाइक ने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्त्व होते हैं। इनकी संख्या बताते हुए वे कहते हैं कि बुद्धि के तत्त्व उतने होते हैं जितनी कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करता है और ये सभी तत्त्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं। इन समस्त तत्त्वों से मिलकर एक सामान्य तत्त्व बनता है। थार्नडाइक ने इस सामान्य तत्त्व के अलावा कुछ मूल तत्त्व भी बताये हैं, जो इस प्रकार हैं—आंकिक-योग्यता, शाब्दिक- योग्यता, दिशा – योग्यता, तर्क- योग्यता, स्मरण-शक्ति तथा भाषण योग्यता। इनके अलावा भी कुछ मूल तत्त्व होते हैं जिन्हें थार्नडाइक ने स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त को थार्नडाइक का सम्बन्धवाद भी कहते हैं। जब कोई आवेग तन्त्रिका – तन्त्र में परिभ्रमण करता है तो कुछ मानसिक सम्बन्ध (Connections) बन जाते हैं। ऐसे सम्बन्ध बहुसंख्यक हो सकते हैं। इनकी संख्या जितनी अधिक होती है उतान ही वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है। थार्नडाइक बुद्धि के चार स्वतन्त्र स्वरूप (Aspects) मानतां है—ऊँचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल अथवा आयतन तथा गति। इन चारों को स्तर (level), परास P. (range), क्षेत्र (area) तथा गति (speed) के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि की ऊँचाई से उसका आशय है, व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई स्तर तक के कितने कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसी क्रियाओं को जितनी ही अधिक कर सकता है उसमें बुद्धि का स्तर (ऊँचाई) उतना ही अधिक होता है। बुद्धि की चौड़ाई (परास) से उसका आशय है, कार्यों की उस विभिन्नता से, जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति हल कर सकता है। बुद्धि के आयतन (क्षेत्र) से उसका आशय है, क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से, जिन्हें व्यक्ति हल कर सकता है और गति से आशय है, उत्तर देने की तेजी से।

जिस प्रकार बालू के ढेर में ऊँचाई, चौड़ाई और घनफल होता है, ठीक उसी प्रकार, बुद्धि में भी ये सभी उपस्थित रहते हैं। इसीलिये, थार्नडाइक के इस सिद्धान्त को बालू का सिद्धान्त (Sand Theory) भी कहा जाता है। कुछ लोग थार्नडाइक के इस सिद्धान्त को परमाणुवादी (atomistic) भी कहते हैं ।

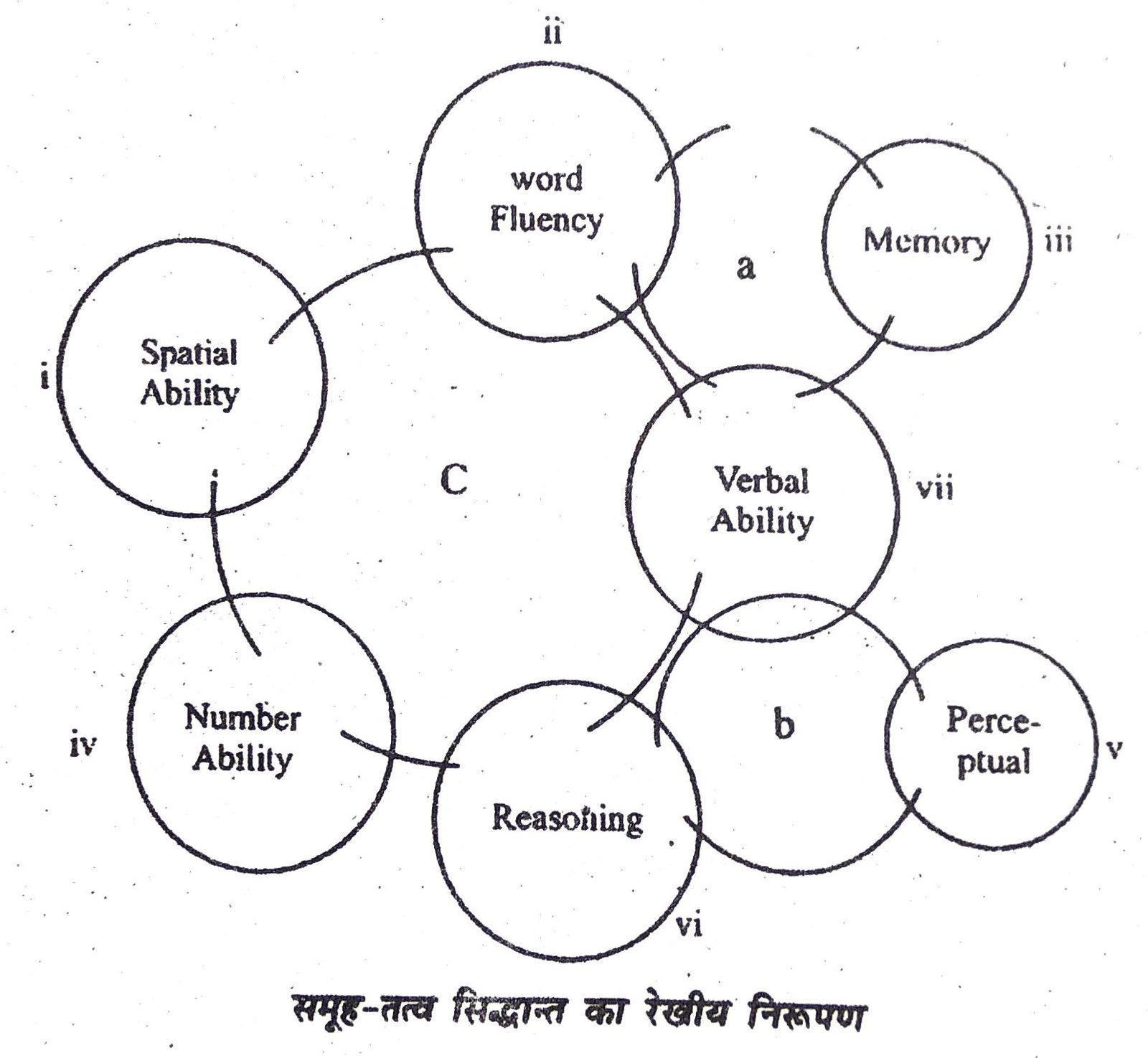

जिस प्रकार बालू के ढेर में ऊँचाई, चौड़ाई और घनफल होता है, ठीक उसी प्रकार, बुद्धि में भी ये सभी उपस्थित रहते हैं। इसीलिये, थार्नडाइक के इस सिद्धान्त को बालू का सिद्धान्त (Sand Theory) भी कहा जाता है। कुछ लोग थार्नडाइक के इस सिद्धान्त को परमाणुवादी (atomistic) भी कहते हैं । - समूह – तत्त्व सिद्धान्त (Group – Factor Theory)–थर्स्टन का समूह – तत्त्व सिद्धान्त वस्तुतः स्पीयरमैन के द्वि-तत्त्व सिद्धान्त तथा थार्नडाइक के बहु-तत्त्व सिद्धान्त का मध्यमार्गी है। थर्स्टन अपनी ‘कारक – विश्लेषण’ पद्धति (factor-analysis) के लिये प्रख्यात हैं। इनके अनुसार, बुद्धि न तो सामान्य तत्त्वों (‘G’ factors) का ही एक पुंज मात्र है और न ही विशिष्ट तत्त्वों (‘S’ factors) का। वे मानसिक व्यवस्था में सामान्य बुद्धि को कम महत्त्व देते हैं तथा उसे समूह कारक के सन्दर्भ में देखते हैं, जिसका क्षेत्र तात्कालिक होता है। थर्स्टन का समूह-कारक सिद्धान्त उच्च कोटि के विशिष्ट कारकों के सीमित विस्तार के आच्छादन का परिणाम नहीं है वरन्, समूह कारकों का प्रगटन, समान परीक्षणों में सह-सम्बन्ध समूहों (Correlation clusters) के माध्यम से होता है, जिसमें प्राथमिक मानसिक योग्यताएँ सम्मिलित हो जाती हैं। यह प्राथमिक योग्यताएँ मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं से भेद स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक योगयताओं के समूह कारकों में अपनी-अपनी प्राथमिक योग्यताएँ होती हैं जो

क्रियात्मक योगयता प्रदान करती हैं। थर्स्टन किसी भी कार्य को अपने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धान्त ( Primary Mental Abilities Theory) के अनुसार उसकी प्राथमिक योग्यताओं में विभाजित करता है और तब इन प्राथमिक योग्यताओं में जो सामान्यता है, उसे सामान्य तत्वाँश कहता है। विश्वविद्यालय छात्रों पर विभिन्न प्रकार के 56 मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशासित कर अमरीकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने निम्नलिखित सात प्राथमिक मानसिक योग्यताओं (तत्वाँशों) का प्रतिपादन किया है-(1) प्रेक्षण योग्यता (Apatial Ability – S )(2) अंक योग्यता (Number Ability – N)(3) शाब्दिक योग्यता (Verbal Ability-V)(4) वाक्-शक्ति (Word Fluency – W)(5) स्मरण शक्ति (Memory Ability M)(6) तार्किक योग्यता (Reasoning Ability – R)(7) पर्यवेक्षण शक्ति ( Perceptual Ability-P)अर्थात्, बुद्धि = S+N+V+W+M+R+Pथर्स्टन कहते हैं कि इन समस्त मूल तत्त्वों में अलग-अलग मात्रा में परस्पर सह-सम्बन्ध (Correlation) होता है। दो मूल तत्त्वों में जितना अधिक सह-सम्बन्ध होगा उनके बीच अधिगम का हस्तान्तरण भी उतना ही सुगम व अधिक होगा।

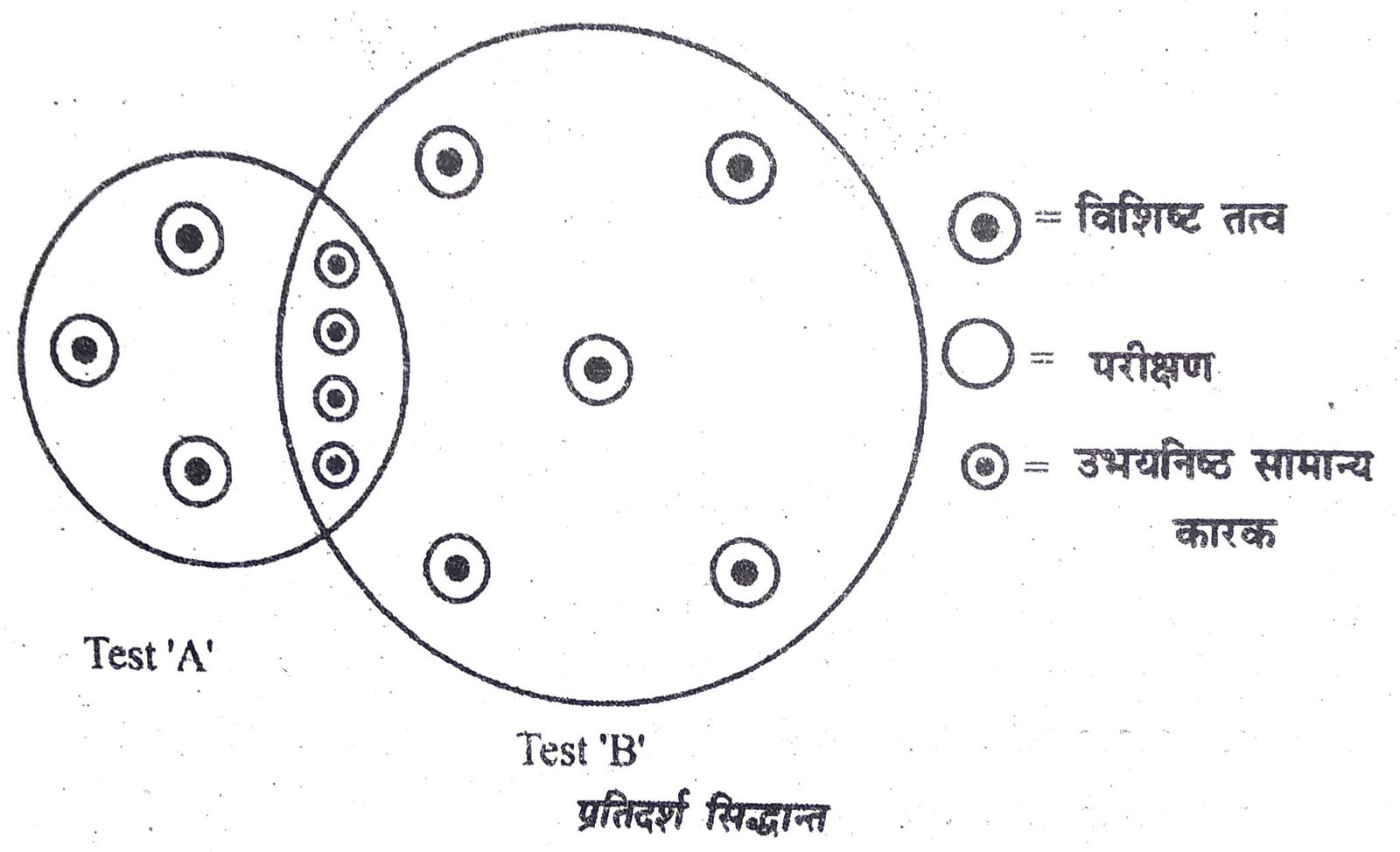

क्रियात्मक योगयता प्रदान करती हैं। थर्स्टन किसी भी कार्य को अपने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धान्त ( Primary Mental Abilities Theory) के अनुसार उसकी प्राथमिक योग्यताओं में विभाजित करता है और तब इन प्राथमिक योग्यताओं में जो सामान्यता है, उसे सामान्य तत्वाँश कहता है। विश्वविद्यालय छात्रों पर विभिन्न प्रकार के 56 मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रशासित कर अमरीकी मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने निम्नलिखित सात प्राथमिक मानसिक योग्यताओं (तत्वाँशों) का प्रतिपादन किया है-(1) प्रेक्षण योग्यता (Apatial Ability – S )(2) अंक योग्यता (Number Ability – N)(3) शाब्दिक योग्यता (Verbal Ability-V)(4) वाक्-शक्ति (Word Fluency – W)(5) स्मरण शक्ति (Memory Ability M)(6) तार्किक योग्यता (Reasoning Ability – R)(7) पर्यवेक्षण शक्ति ( Perceptual Ability-P)अर्थात्, बुद्धि = S+N+V+W+M+R+Pथर्स्टन कहते हैं कि इन समस्त मूल तत्त्वों में अलग-अलग मात्रा में परस्पर सह-सम्बन्ध (Correlation) होता है। दो मूल तत्त्वों में जितना अधिक सह-सम्बन्ध होगा उनके बीच अधिगम का हस्तान्तरण भी उतना ही सुगम व अधिक होगा। - प्रतिदर्श सिद्धान्त ( Sampling Theory ) – इस सिद्धान्त के प्रवर्तक थॉमसन (Thompson) हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में अनेक योग्यताएँ होती हैं किन्तु जब मनुष्य किसी कार्य को सम्पादित करता है तो उस कार्य के सम्पादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा-थोड़ा प्रतिदर्श (Sample) लेकर उस कार्य विशेष के लिये एक नवीन योग्यता बना लेता है। कार्य सम्पादित होने के बाद नवीन संगठन विच्छेदित हो जाता है। इस तथ्य को हम यूँ भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं के विशाल समूह में से आवश्यकतानुसार न्यादर्श लेकर प्रस्तुत कार्य को सम्पादित करने के लिये उन प्रतिदर्शों के आधार पर मानसिक योग्यताओं का एक संगठन तैयार कर व्यक्ति उस कार्य को सम्पादित करता है । इस नवीन संगठन में केवल उन्हीं मानसिक योग्यताओं से प्रतिदर्श लिये जाते हैं जिनके मध्य पर्याप्त सह-सम्बन्ध होता है। विभिन्न मानसिक योगयताओं के परीक्षणों के फलाँकों में पाया जाने वाला धनात्मक सह-सम्बन्ध विभिन्न न्यायदर्शों के सभी स्वतन्त्र कारकों के प्रतिनिधित्व मिश्रण से प्राप्त होता है। एक सामान्य अनुभव है कि जटिल परीक्षणों में सरल परीक्षणों की अपेक्षा अधिक सह-सम्बन्ध पाया जाता है जिसकी व्याख्या थॉमसन के इस सिद्धान्त के आधार पर आसानी से की जा सकती है। स्पीयरमैन का सिद्धान्त इस दृष्टि से उपयोग नहीं है। थॉमसन के सिद्धान्त के अन्तर्गत अंक प्राप्त करने का एक ठोस आधार होता है जिसके कारण व्यक्तियों की विभिन्न योग्यता का मापन सरलता से किया जा सकता है। साथ ही, थॉमसन, स्पीयरमैन के सामान्य तत्त्व (G) की एकछत्र सत्ता को स्वीकार नहीं करता परन्तु समूह कारक से वह सहमत है, जो कि स्पीयरमैन के विशिष्ट कारक (S) की तरह संकुचित नहीं है और न ही सामान्य कारक (G) की तरह विस्तृत |

न्यादर्शों के पारस्परिक सह-सम्बन्ध को निम्न चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है

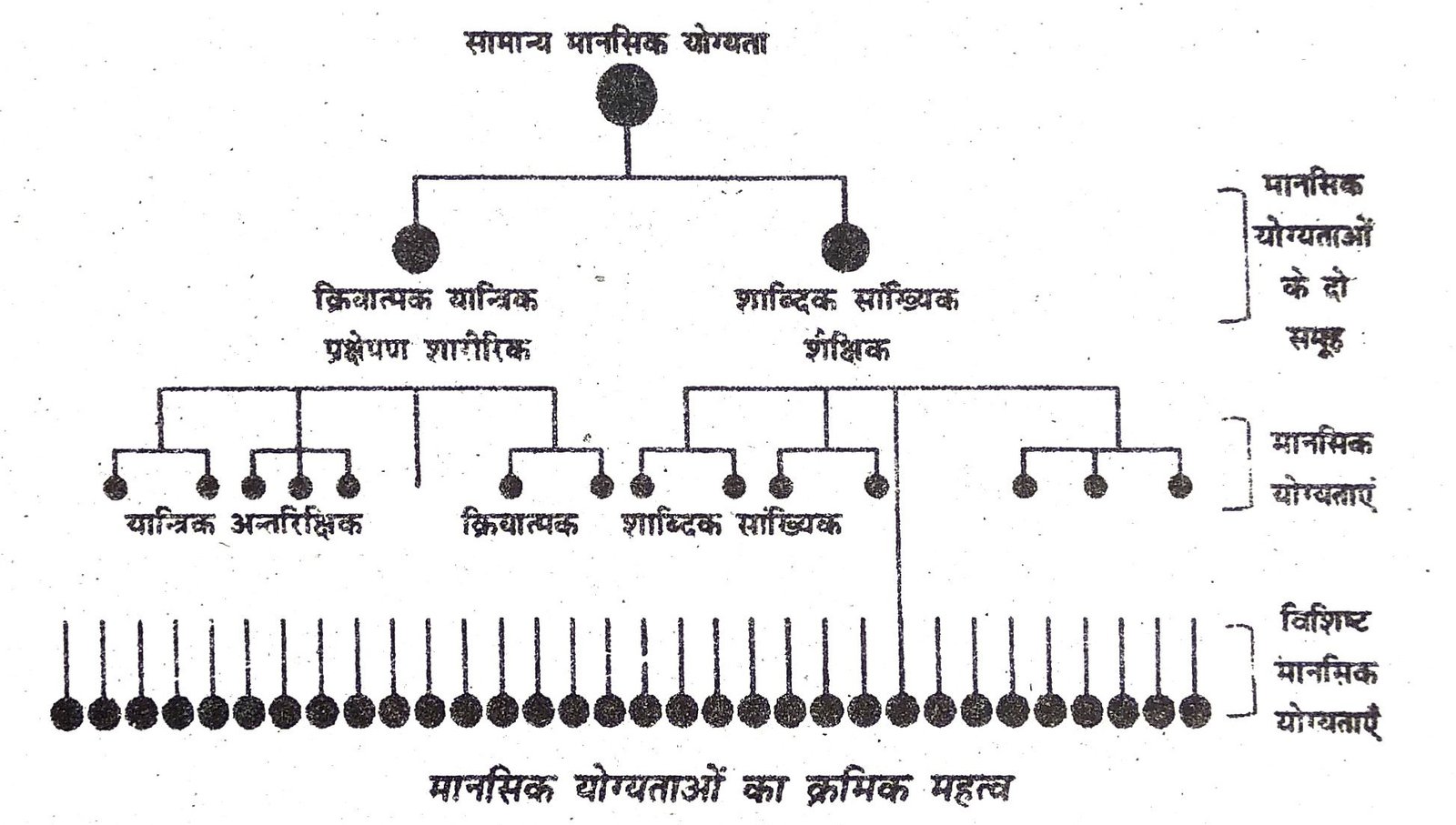

- क्रमिक महत्त्व सिद्धान्त (Hierarchical Theory)–यह एक नवीन सिद्धान्त है जिसका प्रतिपादन बर्ट (Burt) तथा वर्नन (Vernon) ने किया। यह सिद्धान्त प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्त्व (Hierarchical order) प्रदान करता है। इस महत्त्व क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता (General Mental Ability) सर्वप्रथम आती हैं तथा विशिष्ट योग्यताएँ निम्नतम स्तर पर सामान्य मानसिक योग्यता दो प्रमुख खण्डों में विभक्त रहती है। फिर, ये प्रमुख खण्ड अन्य गौड खण्डों में विभक्त होते हैं और गौड खण्ड अनेक विशिष्ट खण्डों में विभक्त होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य मानसिक योग्यता दो खण्डों में विभक्त है—(1) क्रियात्मक (Practical), यान्त्रिक Mechanical), प्रक्षेपण Spatial) तथा शारीरिक (Physical) अथवा K.M. तथा (2) शाब्दिक (Verbal), आँकिक (Number) तथा शैक्षिक (Education) अथवा V.D., जिनके वर्गीकरण में कारक-विश्लेषण (Factorial analysis) विधि का प्रयोग किया गया है। महत्त्व क्रम के अन्तिम स्तर में जिन विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा जाता है उनका विभिन्न ज्ञानात्मक (cognitive) क्रियाओं से अलग-अलग सम्बन्ध रहता है। मानसिक योग्यताओं के इस क्रमिक महत्त्व के विभाजन को उपरोक्त चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है-

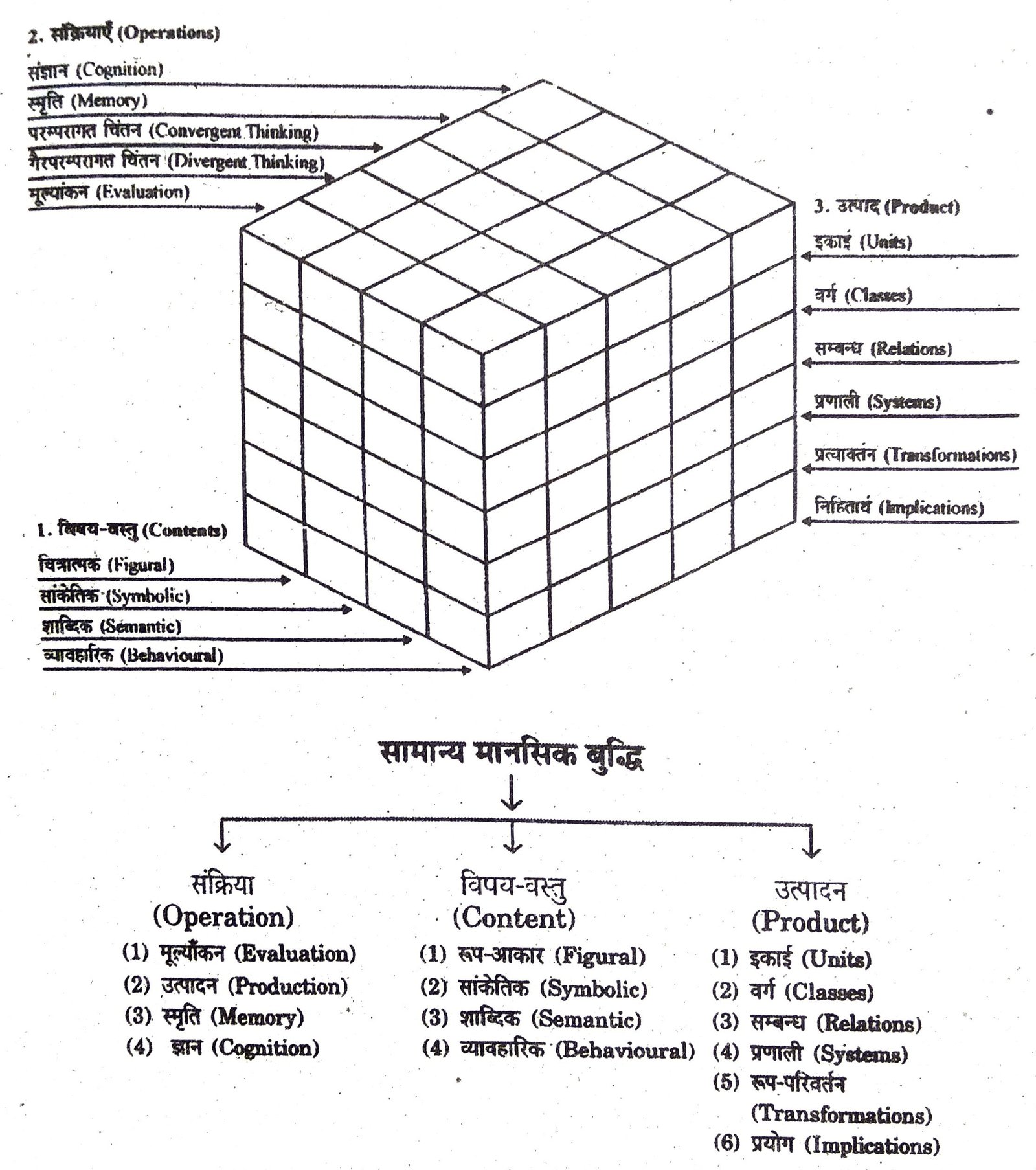

- त्रि-आयाम सिद्धान्त (Three Dimensional Theory)– इस सिद्धान्त के प्रतिपादक प्रोफेसर गिलफर्ड हैं। गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से तीन तत्त्वों से निर्मित है-

संक्रिया (Operation), विषय-वस्तु (Content) तथा उत्पादन (Product)। बाद में, इन तीन मूल तत्त्वों को कई उप-तत्त्वों में विभक्त किया गया। अपने विस्तृत कारक – विश्लेषण अनुसंधान के आधार पर उन्होंने सन् 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल (Model) प्रस्तुत किया जिसे ‘बुद्धि संरचना मॉडल’ (Intellect Structure Model) के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल में उन्होंने 5×4×6 वर्ग बनाये हैं अर्थात्, कुल 120 कोष (Cells), जिनमें मानसिक योग्यता सम्बन्धी तीन तत्त्वों पर आधारित विभिन्न कारकों को रखा गया है। प्रत्येक कोष में कम से कम एक कारक या योग्यता को रखा गया है, कोषों में एक से अधिक कारक भी रखे जा सकते हैं, वैसे, इस मॉडल में यह व्यवस्था कम ही की गई है। गिलफर्ड महोदय ने प्रत्येक कारक की व्याख्या तीनों आयामों पर ही की है तथा अपने कारक – विश्लेषण अनुसंधान के आधार पर 80 कारकों के अस्तित्त्व को स्थापित करने में सफल हुए हैं तथा शेष के प्रति आशावान हैं। गिलफर्ड ने बुद्धि के समस्त तत्त्वों का विभाजन निम्न प्रकार से किया –

गिलफर्ड के सिद्धान्त के सम्बन्ध में आईजिंक लिखते हैं –“Guilford classifies the intellect into operations, which it can perform, differenct contents of these operations and different products. By taking all possible interactions we obtain 120 cells corresponding to different mental abilities. Of these, Guilford claims to have evidence in actual factorial studies for eighty, he is optimistic about discovering the remainder.”

गिलफर्ड के सिद्धान्त के सम्बन्ध में आईजिंक लिखते हैं –“Guilford classifies the intellect into operations, which it can perform, differenct contents of these operations and different products. By taking all possible interactions we obtain 120 cells corresponding to different mental abilities. Of these, Guilford claims to have evidence in actual factorial studies for eighty, he is optimistic about discovering the remainder.”

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here