व्यक्तित्व संबंधी सिद्धान्त की विवेचना करें।

प्रश्न – व्यक्तित्व संबंधी सिद्धान्त की विवेचना करें।

(Discuss the theories related with personality.)

उत्तर – व्यक्तित्व संरचना सम्बन्धी सिद्धान्त मुख्य रूप से निम्न दो हैं-

(I) व्यक्तित्व सम्बन्धी प्रकार सिद्धान्त (Type Theory of Personality)

1. व्यक्तित्व की संरचना को समझ पाना अति जटिल कार्य है। व्यक्ति के विशेष गुणों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। कई प्रकार के वर्गीकरण निम्न वर्गों में बाँटा जा सकता है —

- कफ प्रवृत्ति वाले या क्रोधी (Choleric)

- काले पित्त वाले या निराशावादी व्यक्ति (Melancholic)

- पीले पित्त वाले या मन्द व्यक्ति (hegmatic)

- आशावादी व्यक्ति ( Sanguinic )

2. क्रेश्मर का वर्गीकरण (Kretchmer’s Classification)–

क्रेश्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का निम्न वर्गीकरण किया है-

- खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले (Athletic Type)

- नाटे व्यक्ति ( Pyknic Type)

- निर्बल शरीर वाले (Leptosomatic Type)

3. शेल्डन का वर्गीकरण (Sheldon’s Classification) –

शेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण का वर्णन निम्न प्रकार है-

- गोलाकार या एन्डोमारफिक (Endomorphic)

- आयताकार या मीसोमारफिक (Mesomorphic)

- लम्बाकार या एक्टोमारफिक (Ectomorphic)

4. स्गर द्वारा वर्गीकरण (Spranger’s Classification) –

सैद्धान्तिक व्यक्ति (Theoritical Type) — ये व्यक्ति अधिक सैद्धान्तिक होते हैं, जैसे दार्शनिक ।

कलात्मक व्यक्ति (Aesthetic) — ऐसे व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कलात्मक दृष्टि से देखते हैं। ये सौन्दर्य के पुजारी होते हैं।

राजनैतिक व्यक्ति (Political) — ये व्यक्ति राजनैतिक कार्यों में रुचि लेते हैं।

धार्मिक व्यक्ति (Religious) — ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं ।

सामाजिक व्यक्ति (Social) — इनमें सामाजिकता के सभी गुण होते हैं, जैसे—समाज सेवी।

आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व (Economic Type People) – ये व्यक्ति हर चीज का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से करते हैं। ये लोग धन को अधिक महत्त्व देते हैं।

5. युंग द्वारा वर्गीकरण (Jung’s Classification) —

युग ने व्यक्ति के व्यक्तित्व को तीन वर्गों में विभाजित किया है—

अन्तर्मुखी (Introvert) – ये व्यक्ति आत्मकेन्द्रित (Self-centred) होते हैं। इनमें शर्मीलापन तथा असामाजिकता अधिक होती है। ऐसे लोग वास्तविकता से दूर रहते हैं तथा चिन्ता में डूबे रहते हैं। इनकी रुचि लेखन कार्यों में अधिक होती है। ये अपनी दुनिया में खोये रहते हैं। ये व्यक्ति एकांतप्रिय, पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त तथा उदासीन रहते हैं। दिन में सपने देखना (Day-dreaming) इनकी आदत होती है।

बहिर्मुखी ( Extrovert) — ऐसे व्यक्ति आपस में मिलनसार तथा सहयोगी होते हैं। ये लोग चिन्ता–विहीन होते हैं और बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। इनका व्यवहार मैत्री – पूर्ण होता है। ऐसे लोग ही अक्सर नेता बनने के योग्य होते हैं। समाज के कार्यों में ये लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। ये बड़े स्पष्टवादी होते हैं। बहिर्मुखी लोग अधिक लचीले, वस्तुनिष्ठ (Objective), उत्तम भाषणकर्त्ता होते हैं।

मध्य – मुखी (Ambivert) — ये व्यक्ति न तो अधिक अन्तर्मुखी (Introvert) होते हैं और न ही बहिर्मुखी ( Extrovert) होते हैं। इनकी स्थिति इन दोनों वर्गों के मध्य में होती है। दोनों के मिश्रण को ही मध्य-मुखी (Ambivert) का नाम दिया गया है। इनका व्यवहार बहुत संतुलित होता है।

6. आधुनिक वर्गीकरण (Modern classification) —

यह वर्गीकरण तीन प्रकार के वर्गों पर आधारित होता है। ये वर्ग निम्नलिखित हैं

भावुक व्यक्ति ( Men of Feelings) – ये व्यक्ति अधिक भावुक होते हैं। इनकी क्रियाएँ इनकी भावनाओं द्वारा संचालित होती हैं।

कर्मशील व्यक्ति ( Men of Action) — इन व्यक्तियों की रुचि रचनात्मक कार्यों में अधिक होती है। ये अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखते हैं।

विचारशील व्यक्ति (Men of Thought)—ये व्यक्ति उच्च कोटि के विचारक होते हैं। ये लोग किसी कार्य को करने से पहले भली-भाँति सोच-विचार करते हैं ।

इन विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण का अध्ययन करने से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से जानने का अवसर मिलता है और व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के बारे में मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है। अतः अध्यापक एवं माता-पिता के लिए व्यक्तित्व के इन वर्गों को जानना बहुत आवश्यक होता है।

(II) व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषक सिद्धान्त (Trait Theory of ersonality) –

विशेषक का अर्थ (Meaning of Trait) — व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण या विशेषताएँ जिन्हें हम विशेषक भी कहते हैं, से तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के उन गुणों एवं विशेषताओं से है जिनके आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, यह उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर ही कहा जा सकता है। देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति बहुत ही शान्त, शर्मीले, दब्बू एवं डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं जबकि कुछ व्यक्ति उग्र, वाचाल तथा निडर प्रकृति के होते हैं। कई व्यक्ति एकान्त में रहना पसन्द करते हैं तो कुछ को सामाजिक होना तथा मित्र मण्डली बनाना व मेल-जोल बढ़ाना अधिक अच्छा लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की सभी विशेषताएँ या व्यवहार व्यक्तित्व को परिभाषित करने, व्यक्ति की पहचान एवं छवि बनाने तथा एक व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व से अलग कर पहचान कराने में हमारी सहायता करते हैं। ये एक प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाले वैसे ही गुण एवं विशेषताएँ हैं जिस प्रकार के गुण एवं विशेषताओं के आधार पर हम पशु-पक्षी तथा पेड़-पौधों को एक-दूसरे से पृथक् करते हैं। सभी पौधे एक जैसे नहीं होते हैं। हम उन्हें इनकी पत्तियों, टहनियों, तने, जड़ तथा फल-फूल आदि की सहायता से अलग-अलग करते हैं। इसी प्रकार पक्षियों को उनकी चोंच, पंजों, पैरों के रंग तथा व्यावहारिक बातों के आधार पर अलग करते हैं। इसलिए व्यक्तित्व गुण या विशेषक भी व्यक्ति के इसी प्रकार के गुण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की पहचान तथा उसे दूसरों से अलग करके देखा जाना सम्भव हो पाता है। यही कारण है कि व्यक्तित्व की कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप में अलग होता है ।

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने या उसका वर्णन करने के लिए उसके व्यवहार सम्बन्धी गुणों या विशेषताओं को आधार बनाना विशेषक उपागम (Trait Approach) कहलाता है। इस सम्बन्ध में दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों गोर्डन ऑलपोर्ट (Gordan Allport) तथा आर० बी० कैटेल (R.B. Cattel) का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ संक्षेप में इन दोनों के सिद्धान्त का वर्णन किया जा रहा है—

1. ऑलपोर्ट विशेषक सिद्धान्त (Allport Trait Theory)— गोर्डन ऑलपोर्ट (Gordan Allport, 1897-1967) का व्यक्तिवादी सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है जिसमें से मानवतावादी (Humanistic) एवं व्यक्तिवादी (Personalistic) दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। जिस प्रकार फ्रॉयड के लिए व्यक्तित्व संरचना (Personality Structure) की इकाई मूलप्रकृति (Instinct) है, उसी प्रकार ऑलपोर्ट – के लिए व्यक्तित्व संरचना की इकाई शीलगुण (Trait) है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने में शीलगुण पर काफी बल दिया। शुल्ज (Schultz, 1990) के शब्दों में ऑलपोर्ट ने शीलगुण को इस प्रकार परिभाषित किया है, “ऑलपोर्ट ने शीलगुण को उद्दीपकों के विभिन्न प्रकारों के प्रति समान ढंग से अनुक्रिया करने का झुकाव या पूर्ववृत्ति (Pre-dispostion) के रूप में परिभाषित किया है। अपने वातावरण के उद्दीपक पहलुओं की ओर संगत एवं सहनीय (enduring) ढंग से अनुक्रिया करने के तरीकों को शीलगुण कहा जाता है। “

“Allport defined traits as pre-dispositions to respond in the same or similar manner to different kinds of stimuli. Traits are consistent and enduring ways of reacting to the stimulary aspects of our enviorinment.”

ऑलपोर्ट की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि शीलगुण से उनका तात्पर्य व्यवहारों में एकरूपता या संगति (consistency) से है। ऑलपोर्ट ने शीलगुण की कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है जिनमें कुछ मुख्य इस प्रकार हैं –

(1) शीलगुण सिर्फ सैद्धान्तिक (Theorietical Construct) नहीं होते हैं, बल्कि वे वास्तविक (Real) होते हैं तथा व्यक्ति के भीतर पाये जाते हैं।

(2) शीलगुण से व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है तथा उसके कारण व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर सकने में सफल होता है।

(3) शीलगुण को आनुभविक रूप से (empirically) दिखलाया जा सकता है। यह सही है कि शीलगुण को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अस्तित्व की जाँच की जा सकती है। है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण एक लम्बे समय तक करना

(4) शीलगुण एक-दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते हैं बल्कि वे किसी सीमा तक परस्परव्यापी (overlap) होते हैं, जैसे—आक्रामकता (Aggression) तथा विद्वेषिता (Hostility) दो अलग-अलग शीलगुण हैं, परन्तु ये एक-दूसरे से काफी सम्बन्धित हैं।

(5) शीलगुण परिस्थिति के साथ परिवर्तित (vary) होते रहते हैं। वे एक परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होते हैं।

ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए जिन तीन प्रकार के गुणों या विशेषकों का प्रयोग किया है, वे हैं-

(i) प्रधान विशेषक (Cardinal Traits )

(ii) केन्द्रीय शीलगुण (Central Traits)

(iii) गौण शीलगुण (Secondary Traits)

(i) प्रधान विशेषक (Cardinal Traits)– इस प्रकार के विशेषक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमुख रूप से क्रियाशील पाये जाते हैं। व्यक्तितव तथा व्यवहार को अपने ही रंग में रंगकर एक निश्चित दिशा देने का काम इन्हीं का होता है। ये संख्या में एक या दो ही होते हैं। किसी के व्यक्तित्व में इनका पाया जाना अनिवार्य भी नहीं होता। प्रधान विशेषकों के रूप में हम मजाकिया या हँसोड़ापन (Sense of Humour) को ले सकते हैं। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण प्रधान विशेषक के रूप में उपस्थित होते हैं वे व्यक्ति अपने इसी गुण के कारण चर्चा में रहते हैं। सभी अवसरों पर, चाहे सुख के क्षण हों या दु:ख के, उसे हँसी-मजाक ही सूझता रहता है और उसका व्यक्तित्व उसके इसी गुण का पर्याय बनकर रह जाता है। वैसे तो अधिकतर लोगों में कार्डिनल शीलगुण नहीं होते हैं परन्तु जिनमें होते हैं वे उस शीलगुण के कारण विश्वविख्यात होते हैं, जैसे— शान्ति एवं अहिंसा का शीलगुण महात्मा गाँधी का एक कार्डिनल शीलगुण था जिसके कारण वे विश्वविख्यात थे।

(ii) केन्द्रीय शीलगुण (Central Traits)–केन्द्रीय शीलगुण वे शीलगुण होते हैं जो व्यापक (Pervasive) तो नहीं होते लेकिन महत्त्वपूर्ण अवश्य होते हैं, जिन पर व्यक्ति अपनी जिन्दगी में प्रकाश डालता है। ऐसे शीलगुण प्रत्येक व्यक्ति में पाये जाते हैं तथा इनकी संख्या लगभग 5-10 होती है। इन शीलगुणों की अभिव्यक्ति प्रायः अपने व्यवहारों में करता है तथा इन्हीं शीलगुणों से उस व्यक्ति की पहचान बनती है। भावुक (Sentimental), सचेत (Attentive), सामाजिक, ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता, परोपकारिता, कायरता, दबंगपन, चाटुकारिता, कामुकता आदि कुछ ऐसे ही शीलगुणों के उदाहरण हैं।

(iii) गौण शीलगुण (Secondary Traits)—ये वे शीलगुण होते हैं जिनके होने या न होने का व्यक्तित्व की पहचान या छाप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवहार में इस प्रकार के शीलगुणों की झलक यदा-कदा देखने को मिलती है तथा इन्हें किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। उदाहरण के तौर पर कोई स्वार्थी, कंजूस या लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति भी यदा-कदा किसी कारणवर्श चंदा देते हुए या परोपकार करते हुए देख लिया जाता है।

ऑलपोर्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को समझने में मुख्य भूमिका कार्डिनल विशेषकों . तथा कुछ चुने हुए केन्द्रीय विशेषकों की ही होती है। शेष विशेषकों को हम सामान्य विशेषकों (Comman Traits) की श्रेणी में रख देते हैं जिनकी उपस्थिति प्रायः अधिकांश व्यक्तियों में पायी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्ट अथवा अद्वितीय बनाने में कार्डिनल तथा केन्द्रीय विशेषकों की ही विशेष भूमिका रहती है। व्यक्तित्व के वर्णन हेतु कितने गुण या विशेषकों की आवश्यकता होती है यह निश्चित करने के लिए ऑलपोर्ट ने अपने एक सहयोगी ऑडबर्ट (Odbert) के साथ मिलकर ऐसे लगभग 4541 शब्दों का चयन किया जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा व्यवहार का ठीक से वर्णन किया जा सके। इस प्रकार ऑलपोर्ट ने शीलगुणों के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने एवं समझने हेतु एक नवीन उपागम को विकसित किया जिसे आगे चलकर कैटेल (Cattel) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया।

कैटेल विशेषक सिद्धान्त

(Cattell Trait Theory)

ऑलपोर्ट के अतिरिक्त आर०बी० कैटेल (R.B. Cattell) ने भी व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उसने कारक विश्लेषण (Factor Analysis) नाम की सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य गुणों (General Traits) को ज्ञात किया तथा इन्हें उसने व्यक्तित्व विशेषक (Personality Traits) के नाम से सम्बोधित किया। कैटेल के अनुसार बताये गये कुछ मुख्य कारक हैंधनात्मक चरित्र (Positive Character), संवेगात्मक स्थिरता (Emotional Stability), बुद्धि (Intelligence), सामाजिकता (Venturesome), कल्पनावादी (Imaginative) आदि ।

कैटेल ने व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए कहा कि किसी का व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी दी गयी परिस्थिति में वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। उसके अनुसार व्यक्तित्व विशेषक मानसिक संरचनाएँ हैं तथा इन्हें व्यक्ति की व्यवहार प्रक्रिया की निरन्तरता तथा नियमितता के द्वारा जाना जा सकता है। कैटेल का विश्वास था कि कुछ सामान्य विशेषक होते हैं जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में पाये जाते हैं तथा कुछ विशिष्ट विशेषक (Specific Traits) होते हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों में ही उपस्थित होते हैं। कैटेल ने विशेषकों को दो प्रकार का बताया— सतही विशेषक (Surface Traits) तथा स्त्रोत विशेषक (Source Traits) । सतही विशेषक व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किये जा रहे व्यवहार में परिलक्षित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत स्त्रोत विशेषक व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं तथा अभिव्यक्त व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित निर्धारित करते हैं। स्पष्टतः स्त्रोत विशेषकों का महत्त्व सतही विशेषकों से अधिक होता है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इन विशेषकों की जानकारी के लिए कैटेल ने कारक- विश्लेषण नामक सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग किया था। कैटेल के अनुसार विभिन्न विशेषकों के परस्पर आन्तरिक सम्बन्ध अत्यन्त जटिल होते ह तथा उनकी परस्पर अन्तक्रियाः ही व्यक्तित्व को अन्ततः निर्धारित करती है। व्यक्ति के तात्कालिक उद्देश्यों से सम्बन्धित विशेषक उसके मुख्य तथा अन्तिम उद्देश्यों से सम्बन्धित विशेषकों के अधीन रहकर कार्य करते हैं।

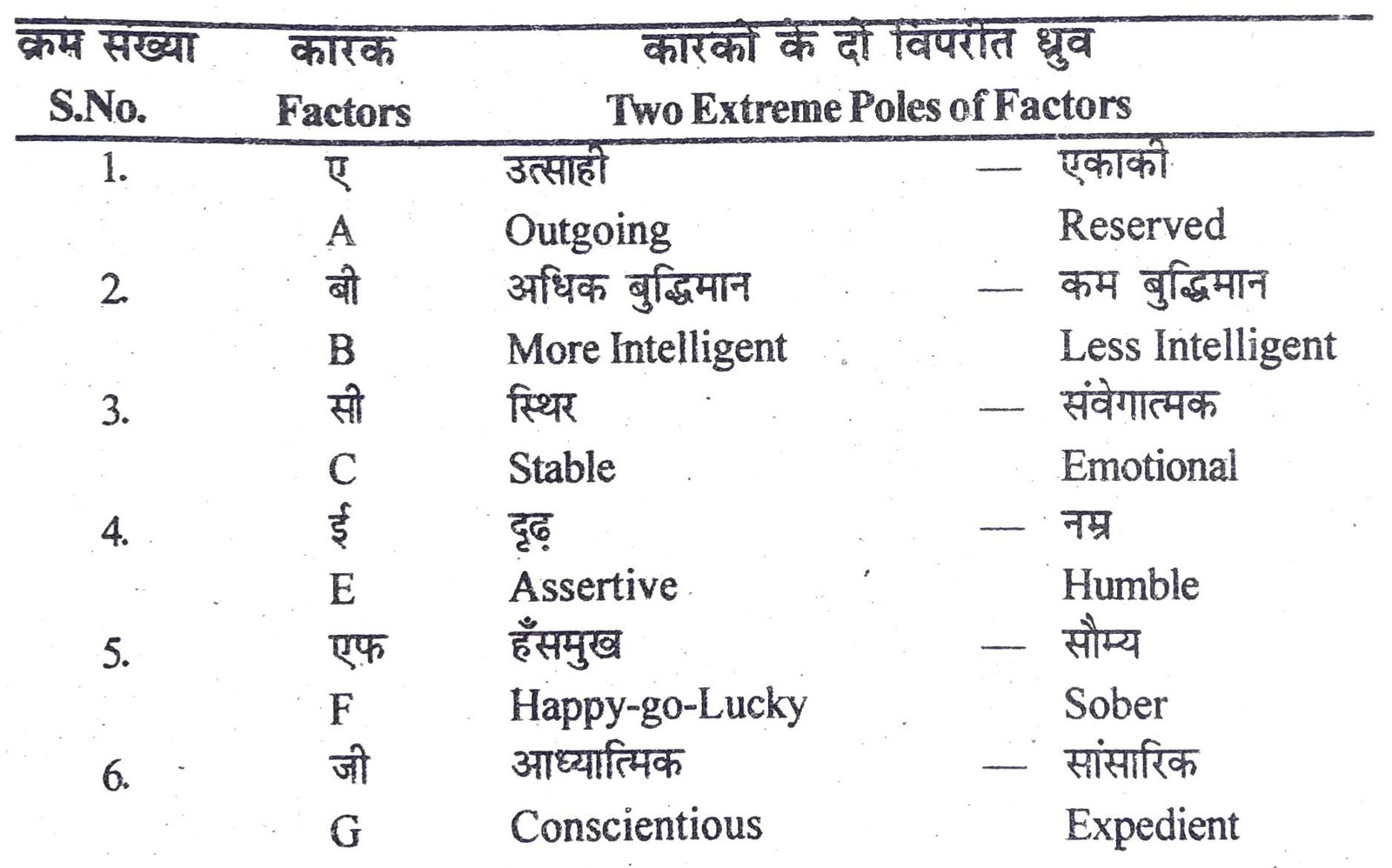

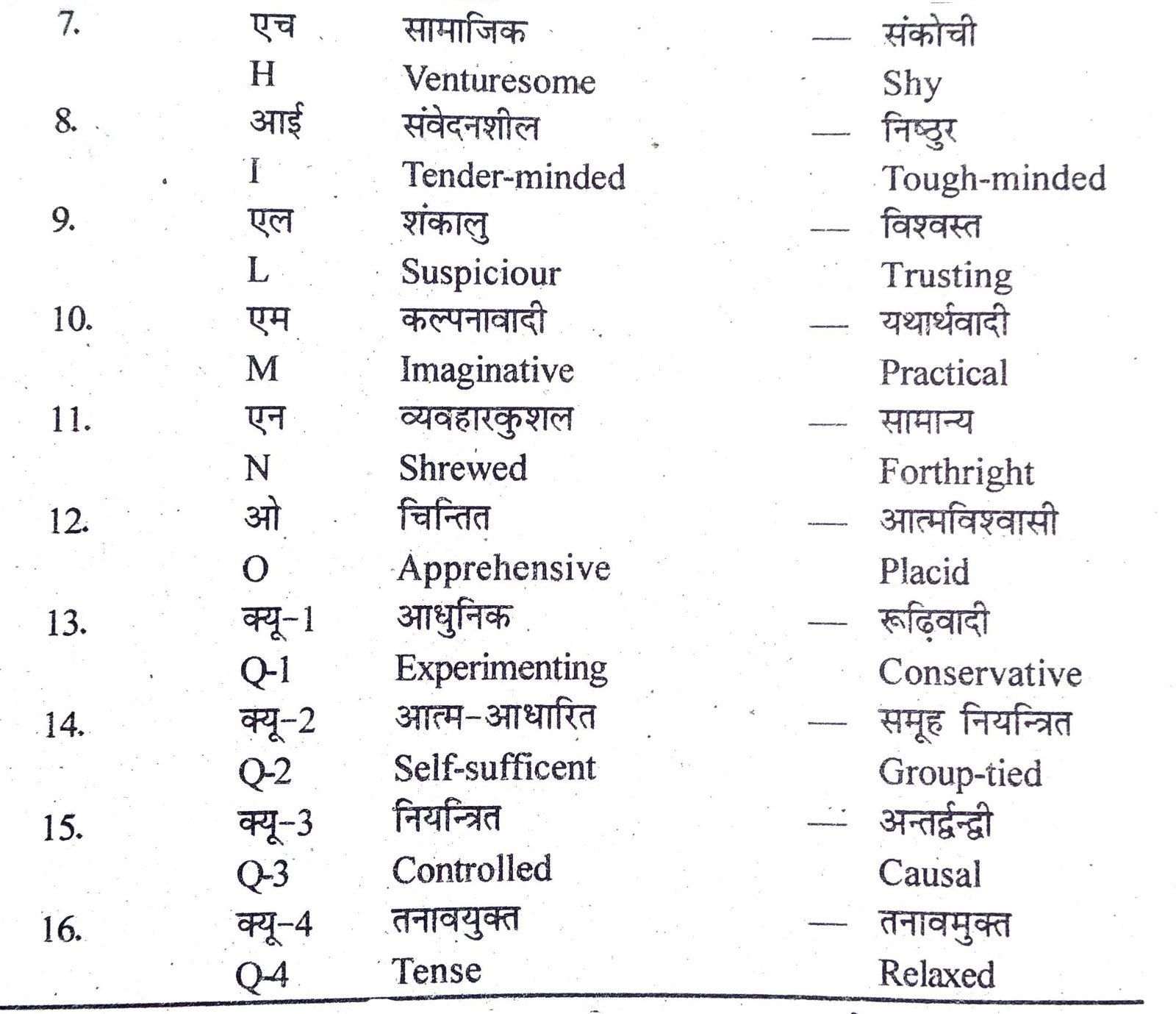

कैटेल के द्वारा बनाये गये प्रसिद्ध व्यक्तित्व मापन उपकरण 16 पी०एफ० प्रश्नावली (16 P.F. Questionnaire) में व्यक्तित्व के सोलह द्वि- ध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया है। ये सोलह कारक तालिका के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किये गये हैं –

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here