सीखने के प्रकार का वर्णन करें ।

प्रश्न – सीखने के प्रकार का वर्णन करें ।

(Describe the types of Learning.)

उत्तर – शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है। जैसे ऊसुबेल ने सीखना के निम्नांकित चार प्रमुख बतलाए हैं-

(1) अभिग्रहण सीखना

(2) अन्वेषण सीखना

(3) रटकर सीखना

(4) अर्थपूर्ण सीखना

- अभिग्रहण सीखना (Deception Learning) — इस तरह के सीखना में शिक्षार्थी को सीखनेवाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अभिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही किया जा सकता है, परन्तु ऊसुबेल ने स्पष्ट कर दिया कि यह रटकर भी हो सकता है तथा समझकर भी हो सकता है ।

- अन्वेषण सीखना ( Discovery Learning) – अन्वेषण सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर शिक्षक यही समझते हैं कि अन्वेषण सीखना हमेशा अर्थपूर्ण ही होता है, परन्तु ऊसुबेल ने यह स्पष्ट किया कि यह अर्थपूर्ण भी हो सकता है या रटकर भी सम्पन्न हो सकता है। जैसे यदि कोई बालक दिए गए उत्तरों में से खोज कर इस अधूरे वाक्य, अर्थात् “भारत… ..में आजाद हुआ था ” को पूरा करने की कोशिश करता है, तो यह एक ऐसा अन्वेषण सीखना का उदाहरण होगा तो रटकर संपन्न हुआ माना जाएगा । परन्तु यदि छात्र किन्हीं ज्ञात तथ्यों को पुनर्संगठित कर या कोई प्रयोग कर किसी नए नियम की खोज करता है तो उसे एक ऐसा अन्वेषण सीखना कहा जाएगा तो अर्थपूर्ण प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न हुआ हो ।

- रटकर सीखना (Rote Learning) – वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी दिए गए सामग्रियों के साहचर्य हूबहू तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझें हुए सीखता है। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़े को सीखना, अक्षर – अंक जोड़ों को सीखना इस श्रेणी के सीखने के उदारहण हैं

- अर्थपूर्ण सीखना (Meaningful learning) – ऊसुबेल के अनुसार इस तरह का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्त्व रखता है। इसलिए शिक्षकों ने इस तरह के सीखने पर अधिक बल डाला है । अर्थपूर्ण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्त्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है । ।

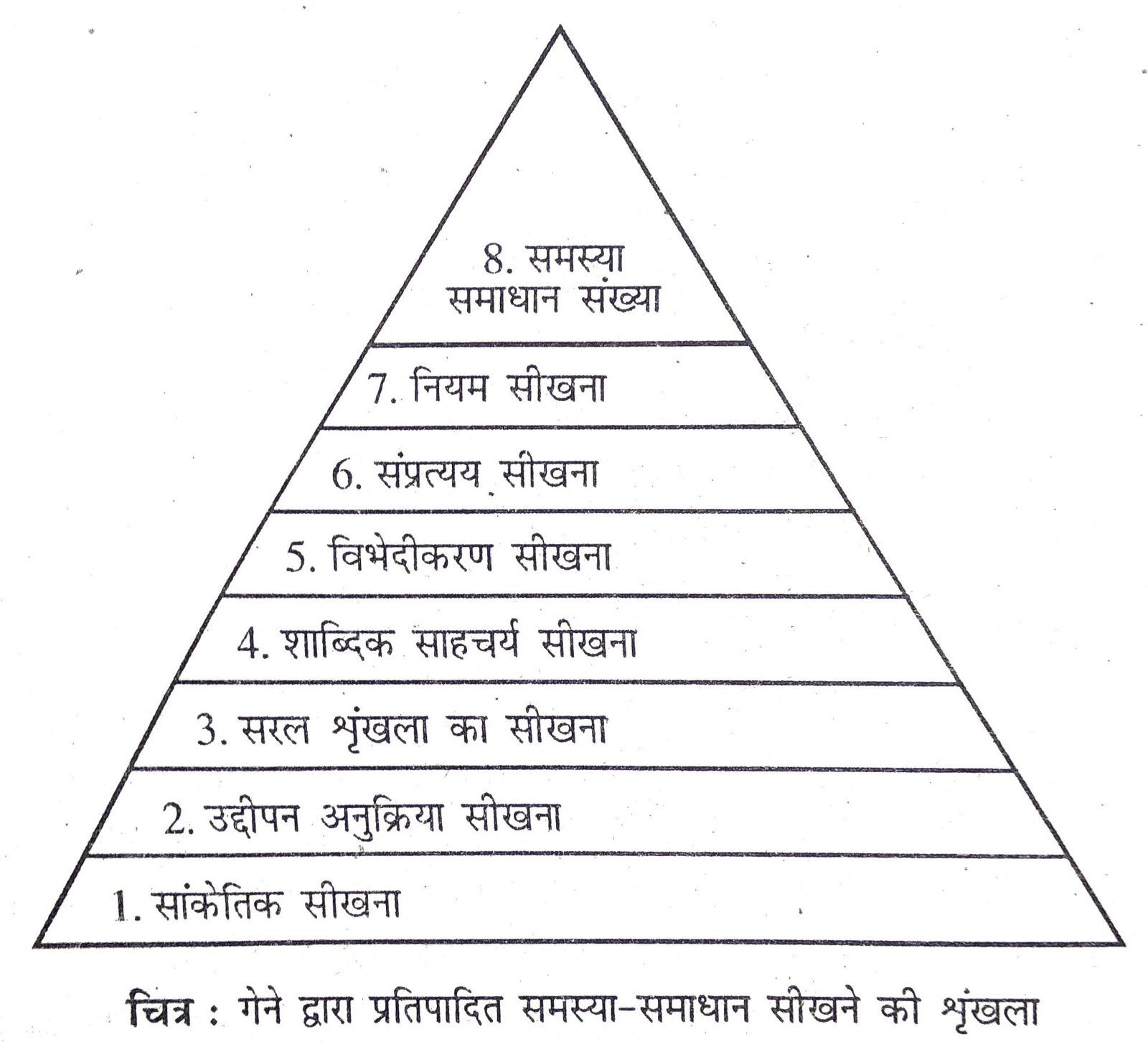

गेने ने अपनी पुस्तक ‘दी कंडिशन्स ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल आठ प्रकार का वर्णन किया है। गेने द्वारा बतलाए गए सभी आठ प्रकार के सीखने की एक मुख्य विशेषता यह है कि सभी शृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना है तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। श्रृंखला या पिरामिड के किसी भी स्तर पर सीखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नीचे के सभी प्रकार के सीखना हो चुके हों । शृंखला के चौथे स्तर पर शाब्दिक साहचर्य सीखना है, जिसे सम्पन्न होने के लिए उसके नीचे के तीनों तरह के सीखने की प्रक्रिया का सम्पन्न होना अनिवार्य है। गेने द्वारा बताए गए सभी आठ प्रकार के सीखना शृंखलाबद्ध क्रम में निम्नांकित हैं —

गेने ने अपने सिद्धान्त में जिन आठ प्रकार के अधिगमों का उल्लेख किया है वे एक प्रकार से किसी जटिल व्यवहार को व्यवस्थित तरीके से सीखने के स्तर हैं । गेने के अनुसार अधिगम ‘सरल से कठिन की ओर’ ऐसे बढ़ता है जैसे हम पहली सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक पहुँचते हैं । उच्च स्तर का अधिगम तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि निम्न स्तर का अधिगम न हो गया हो । इस प्रकार उच्च स्तर का अधिगम उससे तुरन्त नीचे वाले अधिगम न हो गया हो । इस प्रकार उच्च स्तर का अधिगम उससे तुरन्त नीचे वाले अधिगम के ऊपर निर्भर करता है । वस्तुतः इस प्रकार का अधिगम व्यवहार के वर्ग या प्रकार हैं। गेने ने इस प्रकार के अधिगम के आठ प्रकार बताए हैं जो ‘सरल से कठिन’ के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। गेने ने इन आठ प्रकारों को अधिगम दशाएँ इसलिए कहा है कि, क्योंकि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ी हुई है तथा एक स्तर का अधिगम करने के बाद ही दूसरे स्तर का अधिगम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर – समस्या समाधान में दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ नियमों या सिद्धांतों पर महारथ हासिल करना आवश्यक है । नियमों पर महारथ हासिल करने के लिए सम्बन्धित प्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्ययों के ज्ञान के लिए उसमें विभेदीकरण क्षमता होनी आवश्यक है । इसके लिए उसे चीजों के साथ शब्दों को जोड़ना आना चाहिए अर्थात् verbal Association तथा Verbal Association निर्भर करता है Chaining या Combination पर और Chaining निर्भर करती है Signal Learning पर । इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिगम की ये आठ दशाएँ एक दूसरे से गहन रूप से जुड़ी हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और न ही किसी एक की अनदेखी कर दूसरी उच्च अधिगम दशा पर पहुँचा जा सकता है । इसीलिए इन सिद्धांत को श्रेणीक्रम Hierarchical sequence) की संज्ञा दी गई है ।

गेने (Gagne) द्वारा वर्णित अधिगम के आठ प्रकार निम्नलिखित हैं –

(1) चिह्न अधिगम (Sign Learning)

(2) उद्दीपन – अनुक्रिया अधिगम (Stimulus-response Learning)

(3) शृंखला निर्माण ( Chaining)

(4) शाब्दिक संयोग (Verbal Association)

(5) विभेद अधिगम (Discrimination- Learning)

(6) प्रत्यय अधिगम (Concept Learning )

(7) नियम अधिगम (Rule Learning)

(8) समस्या समाधान अधिगम (Problem solving Learning )

- चिह्न अधिगम (Sign Learning) – इसे Classical Conditioning Learning कहते हैं । यह अधिगम का सबसे प्रारम्भिक व्यवहार है। सभी प्रकार के अधिगम का यह आधार होता है । यह उस ईंट के समान है जो दीवार बनाने के लिए आवश्यक है । इसका उदाहरण—पावलाव का वह प्रयोग है जिसमें घंटी की आवाज सुनकर कुत्ता लार टपकाता । इस स्तर पर अनैच्छिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। यह सीखने का सबसे नीचे का स्तर है । चिन्ह अधिगम के अन्य उदाहरण हैं— आग से तुरन्त हाथ हटा लेना, सिगनल पर लाल बत्ती देखकर तुरन्त वाहन रोक लेना, कुत्ते को देखकर बच्चें का भाग खड़े होना आदि । गेने के अनुसार इन उदाहरणों में लाल बत्ती, खाना, कुत्ता आदि उद्दीपक हैं तथा वाहन रोक देना, कुत्ते की लार टपकना, बच्चे का दौड़ना ये प्रतिक्रियाएँ हैं।

- उद्दीपन – अनुक्रिया अधिगम (Stimulus-response Learning) — यह दूसरे स्तर की सीखना है जिसके उदाहरण स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबन्धन (Operant Conditioning) संबंधी प्रयोग हैं जिनमें ऐच्छिक क्रियाएँ पुष्टिकरण द्वारा पनपती हैं। इस प्रकार के अधिगम का प्रयोग Verbal Skills या व्यावहारिक कौशलों को सीखने में अधिक किया जाता है जैसे—एक बच्चा ‘ कुत्ता’ कहना सीख जाता है जब उसे एक कुत्ते का चित्र दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि चित्र को देखकर वह ‘कुत्ता’ बोले । साथ ही, उसके सही बोलने पर उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रौढ़ों द्वारा विदेशी भाषाओं के शब्द इसी तरीके से सीखे जाते हैं। संक्षेप में, सीखने का यह स्तर ‘Instrumental’ या OperantConditioning है।

- श्रृंखला निर्माण ( Chaining) – इनमें पहले से सीखे गए S-R अनुबन्ध आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं। उदाहरणार्थ – बच्चा सबसे पहले ‘कुत्ता’ कहना सीखता है, फिर ‘कुत्ता खाता है’, फिर ‘कुत्ते सड़क पर है’ और इसी प्रकार के अन्य वाक्य सीखता है। Chaining दो प्रकार के होते हैं— Motor तथा Verbal । रिमोट से टी० वी० चालू करना या बन्द करना यह Motor sequence उदाहरण है तथा घर पर किसी मेहमान का स्वागत करना Verbal Sequence है । Verbal chaining में पहले से सीखे गए दो या दो से अधिक S-R बन्ध जुड़ जाते हैं तथा उनमें से कोई एक बाद आने पर दूसरा स्वतः याद आ जाता है जैसे—मम्मी डैडी, छोला-भटूरा आदि । Motor Chaining में बहुत सारी क्रियाओं को इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है कि एक के काम में लेने पर स्वतः ही उसका सम्बन्ध दूसरी क्रिया से ही जाएगा। कार चलाना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जिसमें एक के बाद एक क्रिया स्वतः क्रम से होती रहती है ।

- शाब्दिक संयोग (Verbal Association) — इस प्रकार के अधिगम में किसी वस्तु को दिखाते समय हमें शाब्दिक भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरणार्थ – हम कोई चीज बालक को दिखाते हैं और कहते हैं यह एक बन्दर हैं। दूसरी बार जब बालक उसी चीज को या उसी के समान दूसरी चीज को देखेगा तो तुरन्त इसका नाम लेगा ‘बन्दर’ । इसी प्रकार पानी के लिए ‘Water’ तथा घंटी के लिए ‘Bell’ सीखना या एक ही भाषा के पर्यायवाची शब्द जैसे— कमल को कलम सीखना शाब्दिक संयोग के उदाहरण हैं । इसी प्रकार, जब बच्चा किसी वस्तु को देखकर ‘कुत्ता’ कहना सीख लेता है, फिर ‘काला कुत्ता’ कहना सीख लेता है तो हम कहते हैं कि उसने तीन इकाइयों का शाब्दिक संयोग के अन्तर्गत केवल शाब्दिक इकाइयों की श्रृंखला बनाना आता है ।

- विभेद अधिगम (Discrimination-Learning) – विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के मध्य अन्तर करना सीखना ही ‘विभेद-अधिगम’ कहलाता है । उदाहरणार्थ – एक बालक ‘कुत्ता’, पालतू कुत्ता तथा सड़क का कुत्ता इनके मध्य अन्तर करना सीख जाता है तो विभेद-अधिगम कहेंगे । अर्थात् सही शब्द का सही वस्तु के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही ‘विभेद अधिगम’ कहलाता है । इसी प्रकार, एक नवजात शिशु सभी स्त्रियों को अपनी ‘मम्मी’ नहीं कहता वह किसी एक स्त्री के प्रति ही विशिष्ट व्यवहार करता है तथा दूसरी स्त्रियों की पूरी तरह से अनदेखी करता है । इसी प्रकार, बहुत सी बोतलों में से उस बोतल को यह आसानी से पहचान लेता है जिससे एक दूध पीता है । अतः, ये सब उदाहरण विभेद-अधिगम का अर्थ स्पष्ट करते हैं । इस प्रकार जब किसी एक उद्दीपन के प्रति विशिष्ट व्यवहार किया जाए तथा दूसरे उद्दीपनों की बिल्कुल अनदेखी की जाए या उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया तो इसे विभेद-अधिगम कहते हैं ।

- प्रत्यय – अधिगम (Concept Learning) – गेने के अनुसार व्यक्ति का किसी उद्दीपन की स्थूल विशेषताओं के बजाय सूक्ष्म विशेषताओं जैसे — लम्बाई, चौड़ाई, बजन, आकार, रंग, आकृति आदि के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रत्यय अधिगम कहलाता है। प्रत्यय किसी पदार्थ की उभयनिष्ठ विशेषताओं के आधार पर बनता है। उदाहरणार्थ-पेड़ कई प्रकार के होते हैं लेकिन आम का पेड़ हम उसी को कहते हैं जो कुछ विशेषता लिए होता है । स्थूल प्रत्ययों की अपेक्षा सूक्ष्म प्रत्ययों को समझना जटिल होता है। इसी प्रकार, अंकों की श्रृंखला में सम तथा विषम संख्याओं की पहचान करना प्रत्यय अधिगम के अन्तर्गत आता है। इन संख्याओं में से सम तथा विषम संख्याओं के प्रत्यय के बारे में स्पष्ट ज्ञान होगा ।

- नियम-अधिगम (Rule Learning) – इसमें किसी वास्तविक घटना या परिस्थिति की व्याख्या करने हेतु दो या दो से अधिक अवधारणाओं को मिला दिया जाता है । अवधारणाओं की श्रृंखला को नियम कहते हैं तथा इसका रूप इस प्रकार हो जाता है – यदि X है तो Y भी होगा, ‘यदि पानी बरसा तो मैं भीग जाऊँगा’, ‘यदि कुत्ता भूखा है और उसके सामने खाना लाया जाए तो यह लार टपकायेगा’ आदि । यह कहा जाता है कि ज्ञान नियमों का क्रमबद्ध स्वरूप है तथा नियमों के अन्दर नियम को लेकर नियमतंत्र बनता है यह कहा जाता है कि नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रत्यय अधिगम के बाद ही होता है ऐसा दो या दो से अधिक प्रत्ययों के मध्य लगातार एवं स्थायी सम्बन्ध के कारण होता है स्कूलों में प्राप्त होने वाला अधिगम अधिकांशतः इन नियमों, सिद्धांतों व प्रणालियों पर ही केन्द्रित होता है ।

- समस्या समाधान अधिगम (Problem-solving Learning) – समस्या समाधान अधिगम उच्च स्तर के नियमों का अधिगम है जिसमें पूरी परिस्थिति को समझने के लिए निम्न स्तर के दो या उसमें अधिक नियमों को जोड़ा जाता है । इसके अन्तर्गत आन्तरिक घटनाएँ आती हैं जैसे–चिन्तन एवं सम्बन्धित अर्जित ज्ञान । जब कोई व्यक्ति किन्हीं नियमों तथा सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह यह देखना चाहता है कि इनकी उपयोगिता क्या है । इस दृष्टि से वह इनका मूल्यांकन करता है । यह मूल्यांकन उसकी जीवन की विविध समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है । बिना इन नियमों या सिद्धान्तों को जाने हम जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते और न ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, एक छात्र जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल रहने पर यह योजना बना रहा है कि परीक्षा में सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है । समस्या समाधान अधिगम का सटीक उदाहरण है ।

हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..

- Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Facebook पर फॉलो करे – Click Here

- Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here

- Google News ज्वाइन करे – Click Here