Jharkhand Board | Science Subjective question answer | Class 10Th Science Subjective question answer

SCIENCE (विज्ञान) : OBJECTIVE QUESTION

भौतिकी (PHYSICS)

1. प्रकाश : परावर्तन तथा अपवर्तन

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. किसी शब्दकोष के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं ?

उत्तर – आवर्धक (उत्तल) लेंस ।

2. लेंस की क्षमता का S.I. मात्रक लिखिए।

उत्तर – डाइऑप्टर ।

3. वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर – अवतल दर्पण |

4. वाहनों में पश्च-दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर – उतल दर्पण |

5. एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी ?

उत्तर – 10 सेमी

6. एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

उत्तर – वक्रता त्रिज्या = 2 × 10 = 20 सेमी।

7. उस उर्पण का नाम बताएँ जो विंव का हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंव वनाता है।

उत्तर – उत्तल दर्पण |

8. अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब वनाता है ?

उत्तर – वास्तविक एवं उल्टा

9. उस दर्पण का नाम बताइए जो विंव का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब वनाता है।

उत्तर – अवतल दर्पण |

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

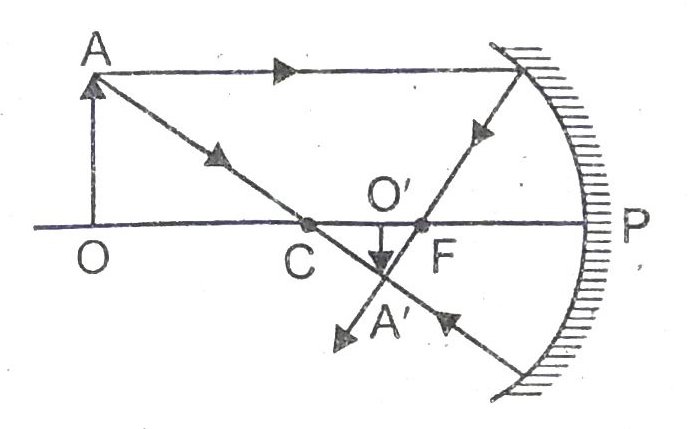

1. अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंव को किरण-आरेख द्वारा दर्शाएँ जब वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव एवं फोकस के बीच है।

उत्तर –

2. किसी अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केन्द्र के वीच रखी वस्तु के प्रतिबिंव का निर्धारण एक स्वच्छ किरण आरेख द्वारा करें।

उत्तर –

3. अवतल दर्पण में वनते हुए प्रतिविंव का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, जव वस्तु को फोकस एवं वक्रता केन्द्र के वीच रखा जाता है।

उत्तर –

4. यदि कोई विंव अवतल लेंस के सम्मुख F तथा 2F के वीच रखा हो तो किरण आरेख द्वारा प्रतिविम्व की स्थिति को दिखाएँ।

उत्तर –

5. उत्तल लेंस में वनते हुए प्रतिबिंव का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जव वस्तु को प्रकाश केन्द्र और फोकस के वीच रखा जाता है।

उत्तर –

6. लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक क्या है ?

उत्तर – प्रकाश-किरण को मोड़ने की लेंस की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते है और इसे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है।

अब f मीटर में व्यक्त होता है तब P डाइऑप्टर में व्यक्त होता है।

लैस की क्षमता का SI मात्रक m-1 होता है। [ 1 D = 1 m-1 ]

7. प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियमों को लिखें।

उत्तर – एक प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराने के उपरांत आपाती माध्यम (या निर्वात) में ही लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।

प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं-

(i) आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं।

(ii) आपतन कोण (i) एवं परावर्तन कोण (r) एक-दूसरे के बराबर होते हैं। चित्र में किरण AO, किरण OB तथा अभिलंब ON एक ही तल में हैं तथा ∠i = ∠r है।

8. प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? उन्हें लिखें|

उत्तर – प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं।

(i) आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं।

(ii) प्रकाश किरण के आपतन कोण की ज्या (sine) तथा अपवर्तन कोण की ज्या (sine) का अनुपात एक नियतांक होता है।

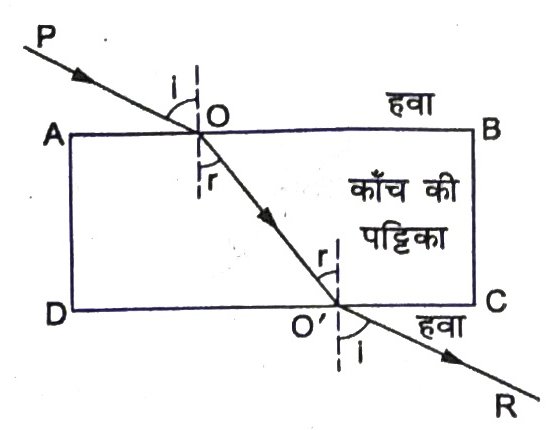

9. काँच के पट्टिका (slab) के भीतर से अपवर्तन दिखाने के लिए एक किरण आरेख खींचें।

उत्तर – चित्र में काँच की पट्टिका के भीतर से अपवर्तन दिखाया गया है। ABCD काँच की एक पट्टिका है। PO आप्रतित किरण, OO‘ अपवर्तित किरण और O’R निर्गत किरण है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि R = 2f या f = r/2

उत्तर – चित्र में अवतल दर्पण दिखाया गया है। AB आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। BF परावर्तित किरण है जो परावर्तन के बाद दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरता है। C दर्पण का वक्रता केन्द्र है। CB दर्पण के B बिन्दु पर लम्ब है।

2. उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि R = 2 f या f = r/ 2

उत्तर – माना AB उत्तल दर्पण पर आपतित होने वाली किरण है जो मुख्य अक्ष के समान्तर है।

3.5cm लंबाई का कोई विंव 30 cm वक्रता – त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 cm दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए।

4. 15cm फोकस – दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10cm की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंव की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें।

5.7.0cm साइज का कोई बिंब 18cm फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 cm की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी परदे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।

6. 5cm लंबा कोई बिंब 10cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 cm दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण-आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।

7. एक उत्तल दर्पण से 20cm की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12cm की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस- दूरी निकालें।

2. मानव नेत्र और रंग-बिरंगा संसार

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है ?

उत्तर – स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग 25 cm होता है।

2. मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब बनता है।

उत्तर – रेटिना

3. मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है ?

उत्तर – उत्तल लेंस ।

4. निकट दृष्टिदोष का कोई व्यक्ति 1.2m से अधिक दूरी पर रखी बस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए ?

उत्तर – अवतल लेंस ।

5. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है ?

उत्तर – 25 सेमी।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – जब आँख अनन्त पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समान्तर किरणें नेत्र-लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है तथा क्षेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखायी देती है। उस समय माँसपेशियाँ ढीली पड़ी रहती है तथा नेत्र-लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो माँसपेशियाँ सिकुड़कर लेंस के तलों की वक्रता – त्रिज्याओं को छोटी कर देती हैं। इससे नेत्र-लेंस की फोकस – दूरी कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं।

2. निकट दृष्टिदोष क्या है ? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं ?

उत्तर – निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखना, परंतु दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका निवारण अवतल लेंस के चश्में से होता है।

मान लिया कि वस्तु आदर्श दूर-बिंदु F है जबकि वास्तविक दूर-बिंदु F‘ है। F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा F’ पर बनाया जाता है। इस प्रतिबिंब को नेत्र देख लेता है। इस प्रकार F‘ पर रखी वस्तु दिखने लगती है और दोष का निवारण हो जाता है।

3. दीर्घ दृष्टिदोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं?

उत्तर – नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नजदीक की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब रेटिना के पीछे बनाता है। इसलिए आँख नजदीक की वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ-साफ देख पाती है। इस दृष्टिदोष को दूर-दृष्टिदोष कहा जाता है।

दूर-दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस की मदद से होता है। किरण आरेख निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है।

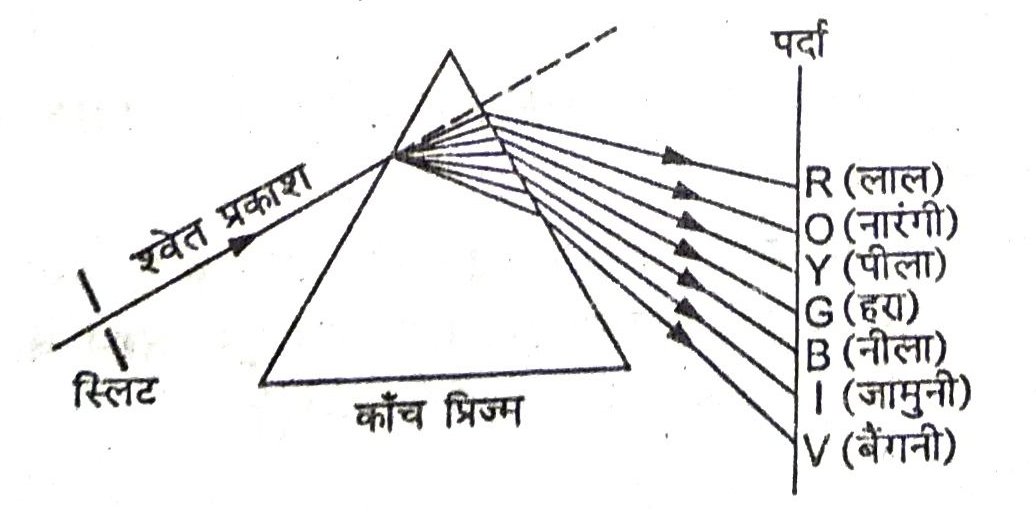

4. प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण क्या है ? सचित्र स्पष्ट करें।

उत्तर – काँच में प्रकाश के विभिन्न वर्गों की चाल भिन्न-भिन्न होती है। इस कारण उनके लिए काँच का अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न होता है। जैसे, लाल की अपेक्षा बैंगनी वर्ण के प्रकाश की चाल कम होती है जिस कारण अपवर्तनांक अधिक होता है। चूँकि

विभिन्न वर्णों का अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न होता है, इसलिए उनका विलयन भी अलग-अलग होता है और इसीलिए वर्ण-विक्षेपण होता है।

5. सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है ?

उत्तर – दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है। परंतु, सूर्योदय (एवं सूर्यास्त) के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। अतः, जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।

6. किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है ?

उत्तर – जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल की अपेक्षा नीले रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है ज आकाश नीला प्रतीत होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता और तब आकाश काला प्रतीत होता । अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी अधिक ऊँचाई पर प्रकीर्णन के लिए कण उपलब्ध नहीं होते हैं।

7. व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते ।

उत्तर – ग्रह, पृथ्वी से काफी निकट हैं। अतः, ग्रहों को प्रकाश का एक विस्तृत स्रोत माना जा सकता है जो अनेक बिंदु-आकार के प्रकाश स्रोतों के समूह हैं। इन सभी बिंदु-आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र पर आनेवाले प्रकाश के कुल परिमाण का औसत मान शून्य होता है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं।

8. तारे क्यों टिमटिमाते हैं ?

उत्तर – ताप – परिवर्तन के कारण पृथ्वी के समीप वायु में सवंहन धाराएँ उत्पन्न होती रहती हैं। इन धाराओं के कारण वायमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व तथा उसके फलस्वरूप अपवर्तनांक प्रति क्षण बदलता रहता है। अतः जब रात्रि में तारों से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल में से होकर जाता है तो अपवर्तित किरणें अपना मार्ग बदलती रहती हैं, अर्थात् कभी कम और कभी अधिक मुड़ जाती हैं। इस प्रकार एक निश्चित स्थिति में खड़े मनुष्य की आँख में प्रवेश करने वाली किरणों की संख्या कभी अधिक तथा कभी कम होती रहती है। अधिक किरणों के प्रवेश करने पर तारा अधिक चमकदार तथा कम किरणों के प्रवेश करने कम चमकदार दिखता है और टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है।

9. स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों ?

उत्तर – वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं। वे दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग की तरंग के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है।

10. खतरे का निशान लाल होता है, क्यों ?

उत्तर – लाल रंग प्रकाश विक्षेपण में सबसे कम झुकता है। लाल वर्ण का बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में हमारी आँख में स्पष्टपूर्वक दिखाई देती है। अतः खतरे का निशान लाल होता है ताकि दूर से भी दिखाई दे।

3. विद्युत

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर वनाए रखने में सहायता करती है

उत्तर – बैटरी।

2. विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है ?

उत्तर – विद्युत शक्ति द्वारा ।

3. विभवातंर का S.I. मात्रक लिखिए।

उत्तर – वोल्ट

4. किसी विद्युत परिपथ में ऐमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है ?

उत्तर – श्रेणीक्रम में |

5. किलोवाट घंटा (kWh) किस राशि का मात्रक है ?

उत्तर – विद्युत ऊर्जा।

6. किसी विद्युत परिपथ में दो बिन्दुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है ?

उत्तर – सामांतर क्रम।

7. विद्युत आवेश का S.I. मात्रक लिखिए।

उत्तर – कूलम्ब ।

8. विभवांतर मानने वाले यंत्र का नाम लिखिए।

उत्तर – वोल्टमीटर।

9. विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है ?

उत्तर – ऐमीटर |

10. विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है ?

उत्तर – किलो वाट घंटा (kWh ) ।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ?

उत्तर – किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है

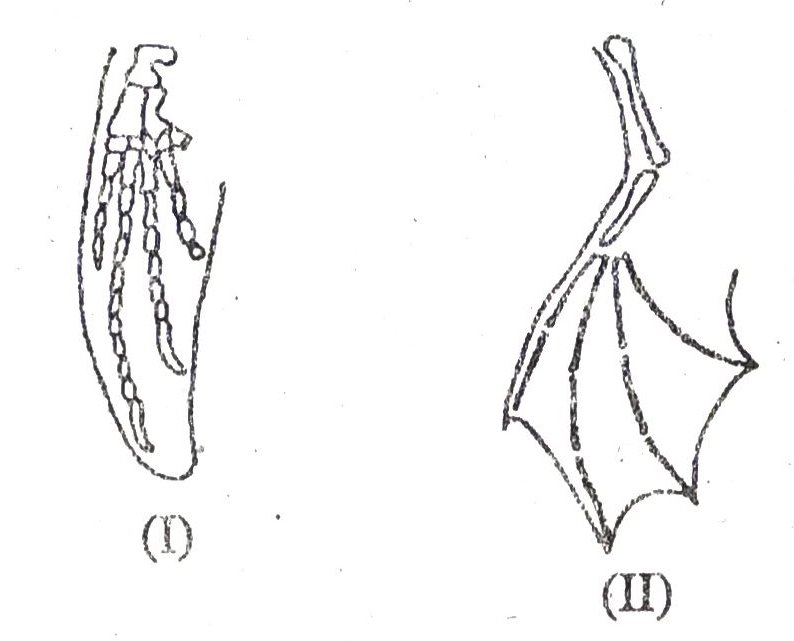

(i) चालक की लंबाई पर अर्थात् R ∝ l

(ii) चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर अर्थात्

(iii) चालक के प्रतिरोधकता पर अर्थात् R ∝ p

इस प्रकार,

2. घरेलू परिपथों में तारों की पार्श्व व्यवस्था का उपयोग क्यों किया जाता है ?

उत्तर – घरेलू परिपथों में तारों की पार्श्व व्यवस्था का उपयोग करते हैं क्योंकि

(i) यह क्रमबद्ध एवं संतोषप्रद व्यवस्था है।

(ii) प्रवाह अलग-अलग नहीं बँटता एवं सभी का अलग स्वीच होता है। विभवांतर बराबर होता है।

(iii) कहीं तार गल या टूट जाती है तो संबद्ध स्विच ही काम नहीं करेगा। सारे स्विच काम करते रहते हैं।

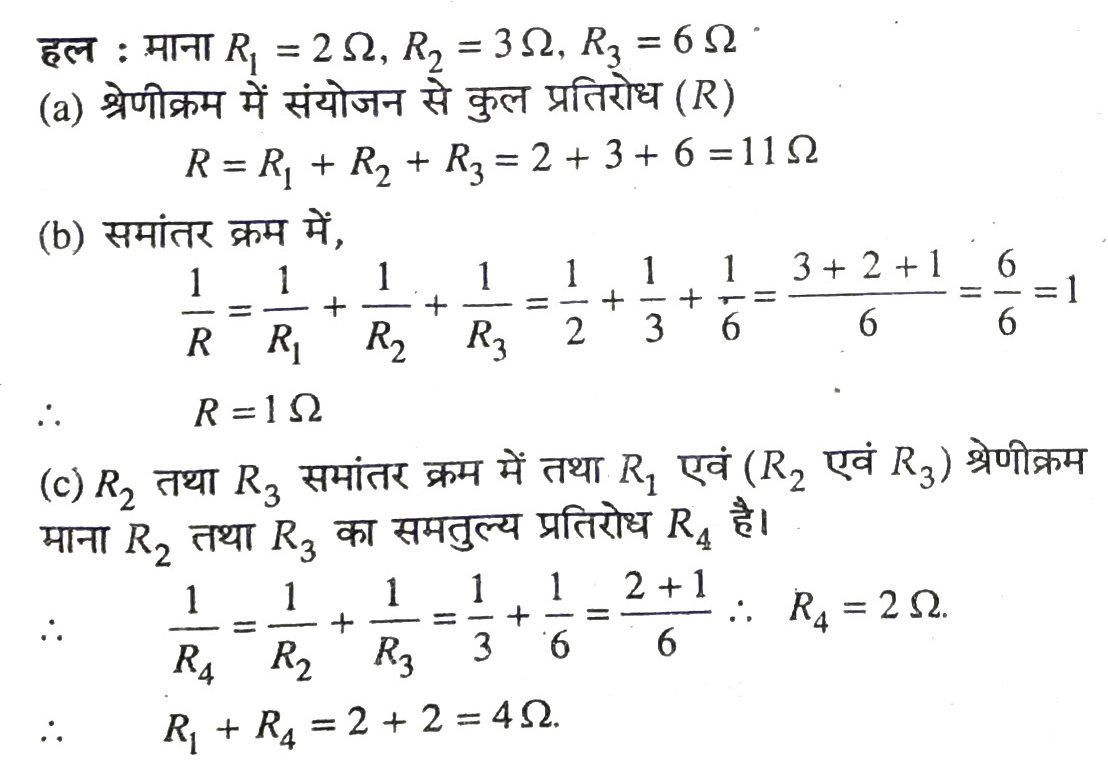

3. 2 Ω , 3 Ω तथा 6 Ω के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध (a) 11 Ω , (b) 1 Ω , (c) 4 Ω हो ?

4 .4 Ω , 8 Ω , 12 Ω तथा 24 Ω प्रतिरोध की चार कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से (a) अधिकतम (b) निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके ?

5. 3 Ω , 6 Ω तथा 9 Ω प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित 18 करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध (a) 18 Ω (b) 18/ 11 Ω हो ?

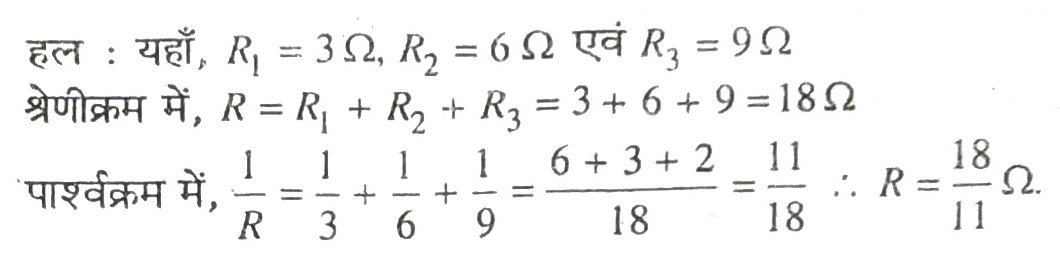

6. कोई विद्युत बल्ब 220 V के जनित्र से संयोजित है। यदि वल्व से 0.50A विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वल्ब की शक्ति क्या है ?

7. 4 Ω तथा 16 Ω के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए।

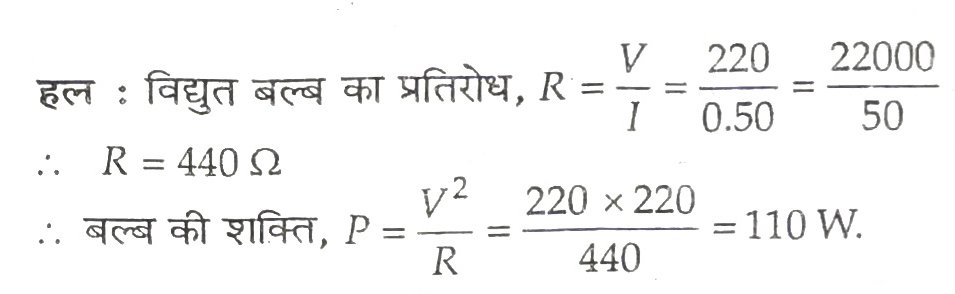

8. एक घर में 12 W के 10 LED बल्ब एवं 75 W के 5 पंखे लगे हैं। ये प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लाये जाते हैं। फरवरी, 2020 का बिल तैयार कीजिए, यदि दर 6 रु० प्रति यूनिट हो ।

9. एक घंटे में 50V विभवांतर से 96000 कूलॉम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए।

10. कोई विद्युत मोटर 220V के विद्युत स्रोत से 5,0A विद्युतधारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए।

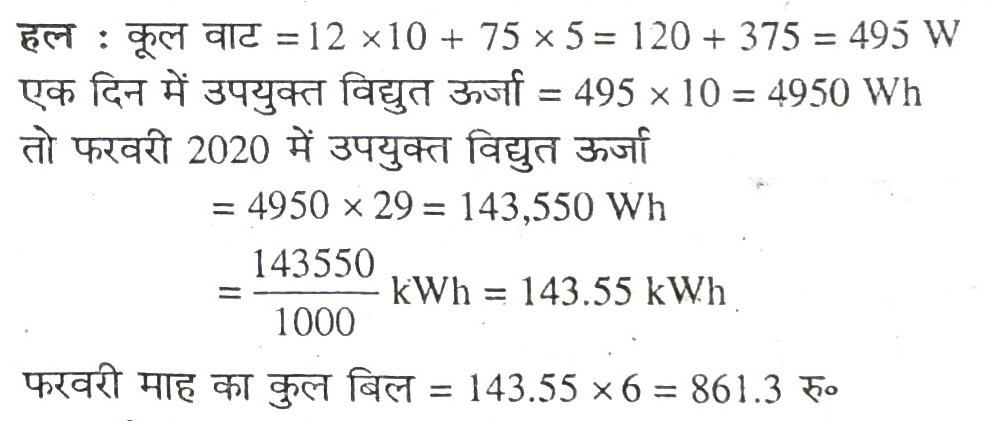

हल : यहाँ I = 5 A, V = 220 volt

t = 2 h = 2 × 60 × 60 = 7200 sec

विद्युत शक्ति (P) = V × J = 220 × 5 = 1100 watt

उपभुक्त विद्युत ऊर्जा (W) = V × I × t

= 1100 × 2 × 60 × 60 = 7920000 J.

11. 176 Ω प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पावक्रम में संयोजित करें कि 220 V के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5A विद्युतधारा प्रवाहित हो ?

12. 220V की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 W है। यदि 220 V लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युतधारा 5A है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं ?

13. किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है –

250W का TV सेट जो एक घंटे तक चलाया जाता है अथवा 120 W का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है ?

14. यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3A की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा ?

15. प्रतिरोध किसे कहते हैं ? 1 Ω , 2 Ω तथा 3 Ω प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में संयोजित हैं। इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ?

उत्तर – प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम (Ω) है।

श्रेणीक्रम संयोजन में R = R1 + R2 + R3 = 1 Ω + 2 Ω + 3 Ω = 6 Ω

इसलिए, समतुल्य प्रतोरोध = 6 Ω

16. 100 W के 5 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा जलते हैं। 20 दिन में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

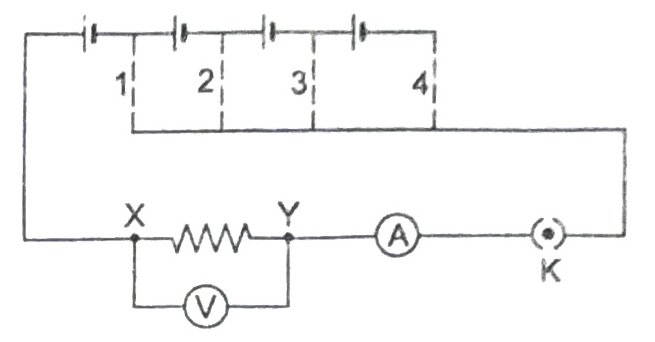

1. ओम का नियम क्या है ? इसे कैसे सत्यापित किया जाता है ?

उत्तर – ओम का नियम — नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा (I) चालक के आड़े विभवांतर (V) के समानुपाती होती है।

गणितीय रूप में, I ∝ V अथवा, I = V/R

जहाँ 1/R समानुपाती नियतांक है। इस राशि को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है।

ओम के नियम की जाँच – चित्रानुसार परिपथ तैयार करते हैं। इसमें एक प्रतिरोधक तार XY, एक ऐमीटर A, एक वोल्टमीटर V तथा 1.5V के चार सेल चित्रानुसार जोड़ते हैं।

क्रियाविधि – कुंजी K को डालकर केवल एक सेल को परिपथ में लाते हैं ( संयोजन 1 ) । इस समय ऐमीटर का पठन I तथा अनुरूपी वोल्टमीटर का पठन V लेते हैं एवं सारणी में अंकित करते हैं। अब K को निकालकर दो सेलों को परिपथ में लाते हैं (संयोजन 2) एवं K को डालकर ऐमीटर का पठन I‘ एवं वोल्टमीटर का पठन V‘ लेते हैं एवं सारणी में अंकित करते हैं। इसी तरह तीन सेलों एवं चार सेलों को परिपथ में लाकर पठनों को सारणी में अंकित कर लेते हैं।

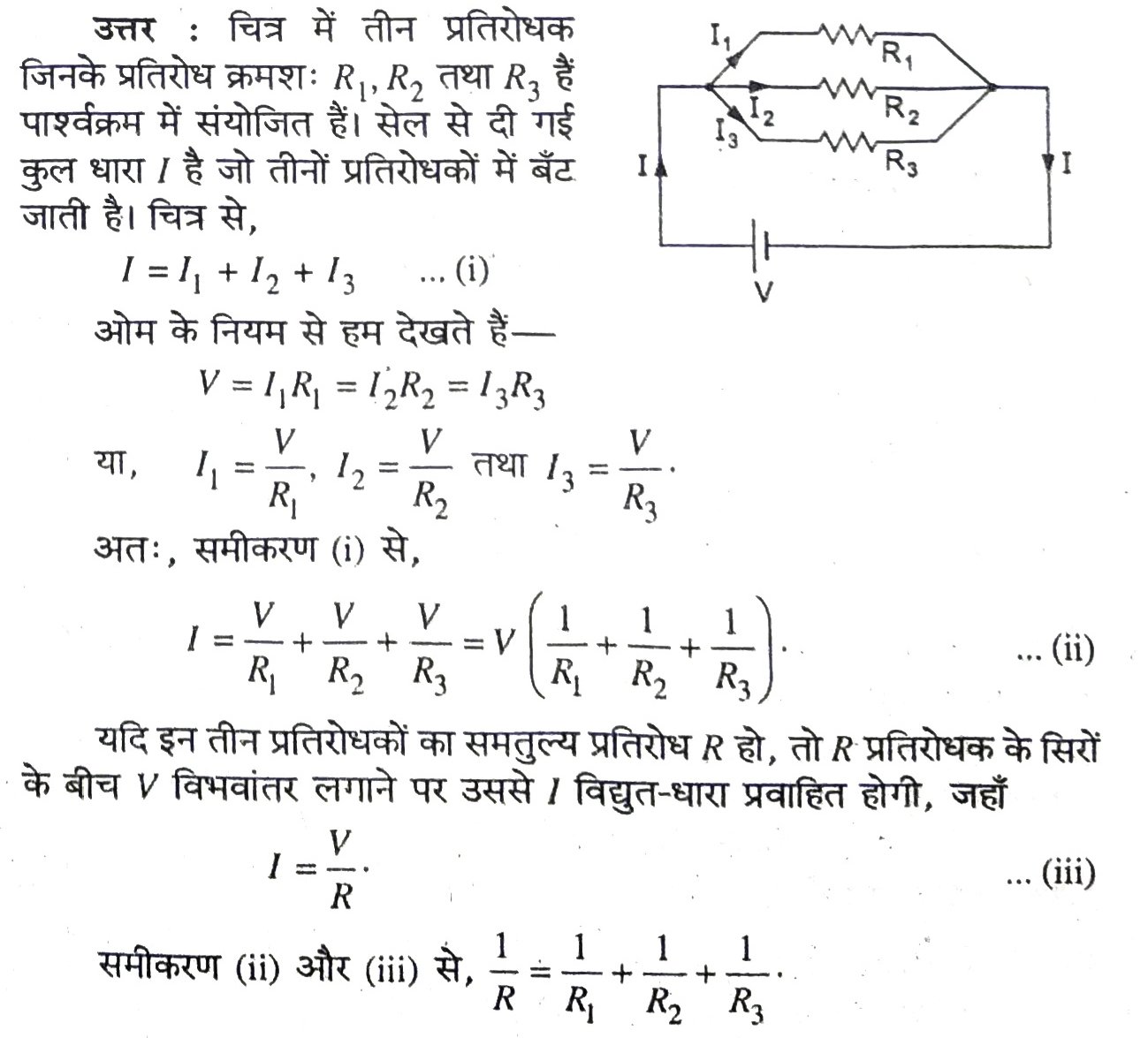

2. तीन प्रतिरोधों क्रमश: R1 , R2 एवं R3 को समानान्तर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध ज्ञात करें।

3. तीन प्रतिरोधों क्रमश: R1 , R2 एवं R3 को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।

उत्तर – तुल्य प्रतिरोध वह एकल प्रतिरोध है जिससे एक सेल उतनी हि धारा भेजता है जितनी श्रेणीबद्ध प्रतिरोधकों से।

4. विद्युत धारा के चुबंकीय प्रभाव

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं?

उत्तर – जनित्र ।

2. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा परिणत किया जाता है ?

उत्तर – विद्युत मोटर।

3. विद्युत चुम्बक क्या है ?

उत्तर – विद्युत धारा के प्रवाह से बने चुम्बकीय पदार्थ विद्युत चुम्बक है।

4. विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपान्तरित करता है।

उत्तर – विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।

5. उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला वल की दिशा ज्ञात करते हैं।

उत्तर – फ्लेमिंग का वामहस्त नियम |

6. विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होनेवाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए।

उत्तर – (i) भू-संपर्क तार (ii) विद्युत फ्यूज ।

7. किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है ?

उत्तर – लम्बवत् ।

8. किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है ?

उत्तर – जब विद्युतन्य एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं।

9. एक युक्ति का नाम बताएँ जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करती है।

उत्तर – जनित्र |

10. दिष्टधारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए।

उत्तर – शुष्क सेल, बटन सेल, लेड बैटरियाँ आदि ।

11. विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए।

उत्तर – फ्यूज ।

12. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं ?

उत्तर – उत्तरी ध्रुव से।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तीन गुणों को लिखिए।

उत्तर – (i) ये बल रेखाएँ बन्द वक्र होते हैं। (ii) जहाँ पर क्षेत्र रेखाएँ एक करने दूसरे के निकट रहती है वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। (iii) दो क्षेत रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।

2. चुम्बकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक-दूरी ऐसी को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करतीं।

उत्तर – चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अन्दर आकर्षण ए प्रतिरे विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं।

किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उस बिन्दु पर खींची गई स्प रेखा द्वारा प्राप्त की जाती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ परस्पर किसी एक बि पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिन्दु पर दो अलग दिशा प्राप्त होती है जो संभव नहीं हैं।

3. फ्लेमिंग के वाम-हस्त एवं दक्षिण-हस्त नियम को लिखिए।

उत्तर – वाम-हस्त नियम : यदि बाएँ हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा के एक-दूसरे से परस्पर लम्बवत् फैलाया जाए और मध्यमा से धारा की दिशा एवं तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित हो तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपिर करता है।

दक्षिण-हस्त नियम: दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अँगूली तथा अंगूठे के ऐसा फैलाएँ कि तीनों एक-दूसरे के लंबवत् हो तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाएगी।

4. विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है ?

उत्तर – विद्युत मोटर में विभक्त वलय एक दिक्परिवर्त्तक का कार्य करता है। कुण्डली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यह विभक्त-वलय धारा की दिशा को पुनः वापस कर देती है तथा कुण्डली को एक समान रूप में घूर्णन के लिए प्रेरित करती है।

5. चुंवकीय क्षेत्र के तीन स्रोतों की सूची बनाइए।

उत्तर – चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के तरीके इस प्रकार हैं

(i) एक धारावाही तार में दिष्ट धारा भेजने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।

(ii) एक धारावाही परिनालिका में दिष्ट धारा भेजने पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।

(iii) एक चुंबकीय छड़ के आस-पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।

6. किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है ?

उत्तर – जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में सम्पर्क में आ जाते हैं ते लघुपथन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार का विद्युतरोधी नष्ट ह गया हो या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई हो।

7. विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भाँति कैसे व्यवहार करती है।

उत्तर – विद्युत चुंबक एक युक्ति है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करती है। धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर एवं दूसरा सिर दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किसी छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं समान होती हैं। परिनालिका के भीतर किसी छड़ चुंबक की तरह एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है।

8. मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बताएँ।

उत्तर – यदि हम धारावाही तार को अपने दाहिनी हाथ में इस प्रकार पकड़ें अँगूठा धारा की दिशा में तना रहे तो अँगुलियाँ चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी।

9. भू-संपर्क तार का क्या कार्य है ? धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू-संपर्कित करना क्यों आवश्यक है ?

उत्तर – भू-संपर्क तार का संपर्क मेन फ्यूज से रहता है। फ्यूज होकर विद्युत उपकरणों तक पहुँचाया जाता है तथा वह वापस फ्यूज तक संपर्कित रहता है। इसका मुख्य कार्य झटका से बचाने का होता है।

धातु के आवरण वाले विद्युत साघित्रों को भू-संपर्कित किया जाता है। ऐसा नहीं पर कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इन साघित्रों पर कार्य करता है तो तीव्र झटका का अनुभव करता है, क्योंकि किसी कारणवश यदि विद्युतरोधी नष्ट हो जाता है तो विद्युत धारा सीधे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए भू-संपर्क तार से संपर्कित कर दिया जाता है ताकि धारा शरीर में प्रवेश न करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाए क्योंकि पृथ्वी नगण्य रूप में प्रतिरोध पैदा करता है।

10. (a) प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले एक स्रोत का नाम लिखिए।

(b) प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है ?

(c) प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में एक मुख्य अंतर लिखिए।

उत्तर – (a) प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले एक स्रोत का नाम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है।

(b) एक पूर्ण प्रत्यावर्तन को एक चक्र कहा जाता है और एक सेकेण्ड में होने वाले चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं।

(c) प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समयान्तराल के पश्चात् अपनी दिशा बदलती रहती है जबकि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है।

11. चित्र में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के लिए हाथ का आरेख दर्शाया गया है। चित्र में [1], [2] और [3] द्वारा किन-किन भौतिक राशियों का निरूपण होता है ?

उत्तर – [1] धारा के प्रवाह [2] चुंबकीय क्षेत्र [3] चालक की गति |

12. 2kW शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ (220V) में प्रचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5A है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – 2 kW शक्ति अनुमतांक का विद्युत तंदुर किसी घरेलु परिपथ (220V) में प्रचालित करना गलता है। विद्युत तंदुर के लिए अत्यधिक वोल्ट (220 से ऊपर) की आवश्यकता है। 5A अनुमतांक घरेलु कार्यों में प्रयुक्त होता है। इस स्थिति में परिपथों में अपरिहार्य तापन, परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर उसके गुण में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात् परिपथ भंग होने अथवा सार्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाएगी। 1 kW के लिए 220 V पर धारा प्रकरण में 5 A अनुमतांक का फ्यूज उपयुक्त है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. विद्युत मोटर क्या है ? इसका सिद्धांत लिखें तथा इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर – विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक के अवतलाकार ध्रुव-खंडों के बीच ताँबे के तार की एक कुंडली ABCD होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के विभक्त वलयों (split rings) R तथा R, से जुड़े होते हैं। इन वलयों को कार्बन ब्रश B1 तथा B2 छूते हैं ।

सिद्धांत – चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही (तार की) कुंडली पर एक क्षेत्र द्वारा बल आघूर्ण लगाया जाता है। अतः, धारावाही कुंडली घूमने लगती है। इस घूर्णी कुंडली से जुड़ी वस्तु भी घूमने लगती है। धारावाही तार पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम से प्राप्त होती है।

क्रिया विधि- जब कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर की AB तथा CD भुजाओं पर समान, किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं जिस कारण आर्मेचर घूमने लगता है।

विभक्त वलय (R1R2 ) का महत्त्व – इसकी बनावट के कारण प्रत्येक चक्र के आधे में एक ध्रुव के पास चलते तार में धारा की दिशा समान रहती है जिससे एक ही दिशा में बल-आघूर्ण लगता रहता है। इस प्रकार एक ही दिशा में घूर्णन विभक्त वलय के कारण संभव होता है।

2. विद्युत जनित्र (डायनेमो) क्या है ? इसके क्रिया सिद्धांत और कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर – विद्युत जनित्र का सिद्धांत – अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को घुमाया जाए तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। परिपथ पूरा होने पर कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

कार्यविधि – एक आयताकार कुंडली ABCD स्थायी चुंबक के ध्रुवों N एवं S के बीच एक मोटर की मदद से घुमाई जाती है। इस कुंडली के मुक्त सिरे दो चालक वलयों R1 एवं R2 को स्पर्श करते हुए घूमते हैं। R1 एवं R2 ब्रशों B1 एवं B2 से जुड़े होते हैं जिनसे बाहरी परिपथ में विद्युत-धारा जाती है।

मान लें कि भुजा AB ऊपर तथा CD नीचे जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम से भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा मिलती है। आधे चक्कर के बाद CD ऊपर तथा AB नीचे जाते हैं जिसके कारण ABCD में धारा की दिशा विपरीत हो जाती है।

प्रत्यावर्ती धारा जनित्र — पूर्ण वलयों R1 एवं R2 के कारण बाह्य परिपथ में भी धारा प्रत्येक आधे चक्कर बाद उलट जाती है। अतः, बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। इस व्यवस्था को प्रत्यावर्ती जनित्र कहा जाता है।

दिष्ट धारा जनित्र – दो वलयों R1 एवं R2 के बजाए एक विभक्त वलय की मदद से बाहरी परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त की जा सकती है। इस व्यवस्था में एक ब्रश सदैव उस भुजा के सम्पर्क में रहता है जिसकी गति ऊपर होती है तथा दूसरा ब्रश सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है जिसकी गति नीचे होती है। अतः, दोनों ब्रशों की ध्रुवता अचर हो जाती है और ब्रशों से जुड़े बाहरी परिपथ में दिष्ट धारा जाती है। इस व्यवस्था को दिष्ट धारा जनित्र या डायनेमो कहा जाता है।

3. दिष्टधारा डायनेमो की बनावट और कार्य सिद्धान्त का सचित्र वर्णन करें।

उत्तर – ऐसा डायनेमो जिससे दिष्टधारा प्राप्त होती है डी०सी० डायनेमो कहलाता है। दिष्टधारा डायनेमो की बनावट लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान ही होती है लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि आर्मेचर के छोरों पर एक ही वलय के आधे-आधे भाग अलग-अलग ढँके रहते हैं।

आधे घूर्णन के समय R1 खंड धनात्मक ध्रुव होता है तब B1 ब्रश इसके संपर्क में रहता है। घूर्णन क्रम में जब R1 ऋणात्मक बन जाता है तो इसका संपर्क B2 ब्रश से हो जाता है तथा ब्रश B1 का संपर्क R1 खंड से हो जाता है। इस तरह ब्रश B1 धनात्मक तथा ब्रश B1 ऋणात्मक विभव पर बने रहते हैं। ऐसा रहने पर आर्मेचर की धारा की दिशा बदलने पर भी बाह्य परिपथ में धारा की दिशा हमेशा एक ही दिशा में ‘रहती है जो शून्य से अधिकतम मान के बीच बदलता है। अतः ऐसे डायनेमो से दिष्टधारा (डी०सी०) प्राप्त होती है ।

4. विद्युत चुंवकीय प्रेरण किसे कहते हैं ? इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए |

उत्तर – यदि किसी चुम्बक को बन्द कुण्डली के समीप लाया जाता है या उस चुम्बक को उस कुण्डली से दूर ले जाया जाता है तो दो.. ही स्थितियों में कुण्डली में धारा प्रवाहित होती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक चुम्बक गतिशील रहता है। इस प्रकार चालक में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा प्रेरित होती है जिसे क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं एवं यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है।

इसे प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम एक काठ का खोखला बेलन लिया जाता है। इस बेलन के ऊपर अनेक फेरोंवाली तार की एक कुण्डली AB लपेट दी जाती है। इसके बाद सुग्राही गैल्वेनोमीटर को चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है।

अब एक छड़ चुम्बक लेकर उसे कुण्डली के समीप तेजी से लाया जाता है तो दिखता है कि गैल्वेनोमीटर की सूई एक खास दिशा में (माना दाहिनी ओर) विक्षेपित हो जाती है। पुनः जब छड़ चुम्बक को कुण्डली से दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाँयी ओर विक्षेपित हो जाती है। अर्थात् लाने के क्रम में चुम्बकी क्षेत्र बढ़ता है तथा दूर ले जाने के क्रम में चुम्बकीय क्षेत्र घटता है। जब • कुडली और चुम्बक दोनों स्थिर होते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सूई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं देखा जाता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि कुण्डली के सापेक्ष चुम्बक की गति से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फलस्वरूप परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत वाहक बल के प्रेरण की यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है।

5. दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें—

(a) चित्र का उपयुक्त नाम लिखें।

(b) (1) और (2) के नाम लिखें।

(c) किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण द्वारा परिवर्तित की जाती है

(d) इस उपकरण के दो उपयोग लिखें।

(e) आर्मेचर को परिभाषित करें।

उत्तर – (a) विद्युत मोटर

(b) 1 = विभक्त वलय; 2 = ब्रश

(c) एक उपकरण विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

(d) इसका उपयोग रेफ्रीजरेटरों एवं विद्युत पंखों में किया जाता है।

(e) यह आयताकार लोहे के ढाँचे पर विद्युतरोधी ताँबे के तार को अनेक चक्करों से लपेट कर बनायी जाती है।

6. घरेलू परिपथ के एक नमूना को आरेखित कर समझाएँ ।

उत्तर – घरेलू वायरिंग में तीन तार – जीवित तार अथवा गर्म तार L (प्रायः लाल रंग का), उदासीन तार या ठंडा तार N (प्रायः काले रंग का) और भू-तार E (प्रायः हरे रंग का) के समूह का उपयोग होता है। ये तीनों तार प्लास्टिक के खोल के अन्दर रखे रहते हैं। प्रभावतः स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा जीवित तार (L) से प्रवाहित होती हुई उदासीन तार (N) से लौटती हुई मानी जाती है। भू-तार (E) जमीन के अन्दर लगभग पाँच मीटर नीचे गड़ी धातु की प्लेट से जुड़ा रहता है। 15 A और 5 A के परिपथ अलग-अलग बनाए जाते हैं। 15A के परिपथ में हीटर, रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्तरी इत्यादि को जोड़ा जाता है जबकि 5A के परिपथ में बल्ब, पंखा आदि जोड़ा जाता है। इसलिए 15A के लाइन को पावर लाइन तथा 5A के लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है।

7. प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा से होनेवाले लाभ एवं हानि का उल्लेख करें।

उत्तर – वैसी विद्युत धारा जिसकी दिशा खास समय अन्तराल में बदलती रहती है, प्रत्यावर्त्ती धारा कहलाती है।

प्रत्यावर्त्ती धारा से लाभ – (a) ट्रांसफॉर्मर की सहायता से इसका विद्युत वाहक बल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा का क्षय नगण्य है। (b) इस धारा के विद्युत वाहक बल को कम करके 6 वोल्ट की बत्ती भी जलायी जा सकती है।

प्रत्यावर्ती धारा से हानियाँ – (a) प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता है। (b) प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है।

रसायन विज्ञान (CHEMISTRY)

1. रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताइए—

AB + CD → AD + CB

उत्तर – द्वि-विस्थापन ।

2. 2H2 + O2 → 2H2O में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें।

उत्तर – विद्युत वियोजन अभिक्रिया |

3. श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है ?

उत्तर – ऊष्माक्षेपी।

4. रासायनिक अभिक्रिया Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है ?

उत्तर – विस्थापन अभिक्रिया।

5. उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है ?

उत्तर – अपघटन अभिक्रिया ।

6. उस अभिक्रिया का नाम बताएँ जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं ?

उत्तर – रासायनिक अभिक्रिया।

7. शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है ?

उत्तर – वियोजन अभिक्रिया।

8. दैनिक जीवन में ऑक्सीकारक के प्रभाव अभिक्रियाओं का उदाहरण दें।

उत्तर – संक्षारण एवं विकृतगंधिता।

9. क्या कॉपर (ताँबा) आइरन (लोहा) से अधिक क्रियाशील है ?

उत्तर – नहीं। कॉपर आइरन से कम क्रियाशील है।

10. दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है ?

उत्तर – रासायनिक परिवर्तन ।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. रासायनिक समीकरण क्या है? एक उदाहरण देकर समझाएँ।

उत्तर – किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेनेवाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस प्रतिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है।

उदाहरण – H2 + Cl2 → HCl

2. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसका एक उदाहरण दें।

उत्तर – संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्त्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। उदाहरणार्थ,

H2 + Cl2 → 2HCl

हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड

चूँकि इसमें दोनों ओर हाइड्रोजन एवं क्लोरीन में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या 2 है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।

3. वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है ? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।

उत्तर – संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण –

4. उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है।

उत्तर –

5. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए—

(a) H2 + Cl2 → HCl

(b) Na2 + O2 → Na2O

(c) Fe + H2O → Fe3O4 + H2

उत्तर – (a) H2 + Cl2 → 2HCl

(b) 4Na2 + O2 → 2Na2O

(c) 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

6. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए —

(a) N2 + H2 → NH3

(b) H2S + O2 → H2O + SO2

(c) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

उत्तर – (a) N2 + 3H2 → 2NH3

(b) 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

(c) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

7. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए—

(a) K + H2O → KOH + H2

(b) H2S + O2 → H2O + SO2

(c) Na + O2 → Na2O

उत्तर – (a) 2K + 2H2O → 2KOH + H2

(b) 2H2S + 2O2 → 2H2O + 2SO2

(c) 2Na + O2 → 2Na2O

8. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए¯

(a) Fe + H2O → Fe3O4 + H2

(b) N2 + H2 → NH3

(c) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

उत्तर – (a) 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

(b) N2 + 3H2 → 2NH3

(c) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

9. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए—

(a) Na + O2 → Na2O

(b) K + H2O → KOH + H2

उत्तर – (a) 4Na + O2 → 2Na2O

(b) 2K + 2H2O → 2KOH + H2

10. निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए—

(a) H2 + O2 → H2O

(b) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O

उत्तर – (a) 2H2 + O2 → 2H2O

(b) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

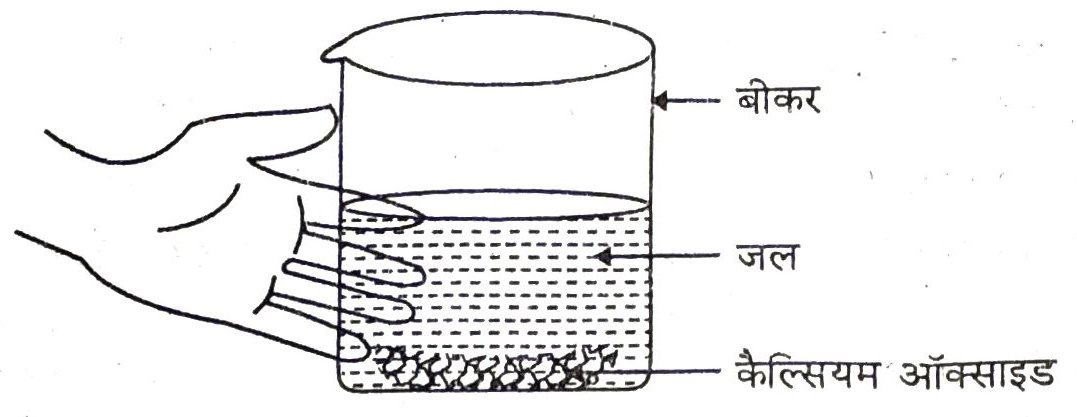

1. दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) इस प्रयोग में किस यौगिक का निर्माण होगा? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।

(b) यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी ?

उत्तर – (a) CaO + H2O → Ca(OH)2

इस प्रयोग से कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होगा।

(b) यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।

3. दिए गए चित्र को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शायी गई है?

(b) एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम अथवा संकेत लिखिए।

उत्तर – (a) चित्र में विद्युत अपघटन अभिक्रिया दर्शायी गई है।

(b) एनोड पर ऑक्सीजन (O2) तथा कैथोड पर हाइड्रोजन (H2) बनता है।

2. अम्ल, क्षार और लवण

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. बताइए धोबन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय।

उत्तर – क्षारीय

2. CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ?

उत्तर – विरंजक चूर्ण ।

3. संतरा में कौन-सा अम्ल पाया जाता है ?

उत्तर – साइट्रिक अम्ल

4. उदासीन विलयन का pH मान क्या है ?

उत्तर – 7

5. कंठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है ?

उत्तर – सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3 · 10H2O)

6. साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। [

उत्तर – सोडियम क्लोराइड, NaCl

7. विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें।

उत्तर – कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2

8. धोवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें।

उत्तर – सोडियम कार्बोनिट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 · 10H2O

9. चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है ?

उत्तर – मेथेनॉइक अम्ल

10. pH स्केल किसे कहते हैं ?

उत्तर – किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को pH स्केल कहते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. आसवित जल विद्युत चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है ?

उत्तर – वर्षा जल में CO2, SO2 जैसी गैसें घुली होती हैं जो कार्बोनिक अम्ल (H2CO3), सल्फ्यूरस अम्ल (H2SO3) आदि बनती है। इनका आयनों में विच्छेदन है। इसीलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आसवित जल में लवण या गैसें नहीं होतीं इसलिए इसका आयनीकरण नहीं होता और इसमें विद्युत का चालन नहीं होता ।

2. अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में ?

उत्तर – जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए में किसी सांद्र अम्ल को सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल और जल को -धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। इससे स्थानीय ताप जाता है जिस कारण उपयोग किया जाने वाला काँच का पात्र टूट भी सकता है।

3. जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है ?

उत्तर – जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनित होकर H+ आयन प्रदान नहीं सकते हैं। अतः ये अम्लीय गुण नहीं दर्शा सकते हैं। इनके अम्लीय व्यवहार के लिए जल विलायक की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि वे जलीय विलयन में ही होकर H+ आयन प्रदान करते हैं।

4. एक शीतल पेय का pH 4 है। नीले और लाल लिटमस विलयनों पर उसकी क्या क्रिया होगी ?

उत्तर – शीतल पेय का pH का मान 4 है जो 7 से कम है।

∴ pH का मान 7 से कम है, अतः पेय अम्लीय है।

अतः यह नीले लिटमस को लाल बना देता है।

5. साबुन क्या है ? साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखें।

उत्तर – साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण है। साबुन निर्माण के आवश्यक कच्चे पदार्थ – वसा, लवण, सोडियम सल्फेट, – तेल।

6. अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, क्यों? एक उदाहरण दें।

उत्तर – अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है अर्थात् दोनों एक-दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ।

उदाहरण : अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है—

NaOH + HCl → NaCl + H2O

7. साबुन एवं अपमार्जक में दो अन्तर लिखिए।

उत्तर – साबुन एवं अपमार्जक में अन्तर—

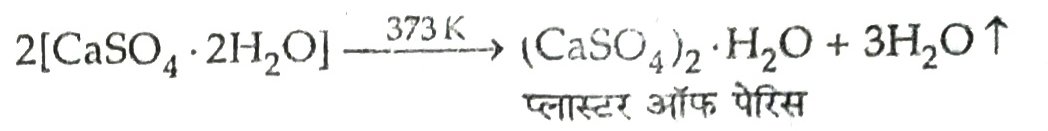

8. प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार तैयार किया जाता है ? इसके कोई दो उपयोग बताएँ ।

उत्तर – जिप्सम को 373°K तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।

उपयोग – (i) शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में ।

(ii) मूर्तियों के लिए साँचे बनाने में किया जाता है।

9. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा ? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।

उत्तर – सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएगा।

10. एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है।

(a) ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदल कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है ?

(b) इस दूध को दही वनने में अधिक समय क्यों लगता है ?

उत्तर – (a) ताजा दूध अम्लीय है और खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनने से रोक देगा।

(b) जब दूध दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उसका pH कम हो जाता है। क्षार की उपस्थिति इसे जल्दी से अधिक अम्लीय होने से रोकती है इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है।

11. वेंकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए।

उत्तर – (i) ताजे दूध को फटने से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है।

(ii) केक (या फूलने वाले) भोज्य पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग होता है ।

12. निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है ?

(a) Ca(OH)2 (b) Na2CO3 · 10H2O (c) NaHCO3

उत्तर – (a) बुझा चूना (b) धोवन सोडा (c) खाने वाला सोडा

13. निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए

(a) साधारण नमक (b) वुझा हुआ चूना (c) विरंजक चूर्ण

उत्तर – (a) NaCl (b) [(Ca(OH)2] (c) CaOCl2

14. जिप्सम क्या होता है ? इसको 373K ताप पर गर्म करने से क्या होता है ?

उत्तर – कैल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं।

इसका सूत्र CaSO4 · 2H2O होता है।

जिप्सम को 373 K ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है।

15. क्षार क्या है ? क्या क्षारकीय विलयन में भी H+ (aq) आयन होते हैं ? अगर हाँ, तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं ?

उत्तर – क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH– आयन देता है । यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।

क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं जो जल के विच्छेदन से आते हैं। चूँकि इस विलयन में OH– आयन की सांद्रता H+ आयन की सांद्रता से अधिक होती है । अतः विलयन क्षारकीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है।

16. दानेदार जिंक से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की चित्रानुसार क्रिया कराई गई है। चित्र में [1], [2], [3] का नामांकन कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।

उत्तर – [1] साबुन का विलयन [2] H2 [3] फट-फट

रासायनिक अभिक्रिया — Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

17. दिए गए चित्र में Na2CO3 के साथ तनु HCl अम्ल की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। [1] एवं [2] का नाम और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।

उत्तर – [1] थिस्ल कीप [2] H2 गैस

रासायनिक अभिक्रिया — Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

3. धातु और अधातु

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ?

उत्तर – 24

2. एक ऐसी धातु का उदाहरण दें जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पायी जाती है।

उत्तर – सोना एवं प्लैटिनम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।

3. लेड एवं टिन की एक मिश्रधातु का नाम लिखें।

उत्तर – सोल्डर |

4. एक ऐसे धातु का नाम बताएँ जो कमरे के ताप पर द्रव होती है।

उत्तर – पारा (Hg)

5. एक ऐसे अधातु का उदाहरण दें जो द्रव अवस्था में रहती है।

उत्तर – ब्रोमीन (Br)

6. ताँबा एवं जस्ते की मिश्रधातु का नाम क्या है ?

उत्तर – पीतल।

7. सोल्डर नामक मिश्रधातु के कौन-कौन से अवयव हैं?

उत्तर – लेड (Pb) + टिन (Sn)

8. एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पायी जाती है।

उत्तर – ऑक्सीजन।

9. ऐक्वारेजिया क्या है ?

उत्तर – ऐक्वारेजिया H2SO4 एवं HNO3 का मिश्रण है।

10. इस्पात में कौन-सी अधातु उपस्थित रहती है ?

उत्तर – कार्बन ।

11. ताँवा और टिन की मिश्रधातु का क्या नाम है ?

उत्तर – काँसा ।

12. लेड एवं टिन की एक मिश्रधातु का नाम लिखिए |

उत्तर – सोल्डर (टाँका) ।

13. उस धातु का नाम बताएँ जो विद्युत का कुंचालक होता है।

उत्तर – लेड (Pb)

14. एक ऐसे धातु का नाम लिखें जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।

उत्तर – सोडियम (Na)

15. ऐलुमिनियम के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें।

उत्तर – ऐलुमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट (Al2O3 · 2H2O) है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. खनिज तथा अयस्क में क्या अन्तर है ?

उत्तर – खनिज तथा अयस्क में अन्तर–

2. सोना एवं चाँदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका कारण बताइए।

उत्तर – सोना, चाँदी और प्लैटिनम अत्यंत कम अभिक्रियाशील चमकीली धातु है। सामान्य ताप पर वायु और जलवाष्प से इनका संक्षारण प्रायः नहीं होता है। अतः, ये अपनी चमक बनाए रखते हैं और इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त धातु हैं।

3. उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उदाहरणं दीजिए।

उत्तर – धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।

जैसे—Al2O3, ZnO इत्यादि ।

Al2O3 की अभिक्रिया —

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

4. सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है ?

उत्तर – सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना देती है।

4Na + O2 → 2Na2O

सोडियम किरोसिन तेल में न तो घुलती है और न अभिक्रिया कर पाती है। इसलिए इसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है।

5. किसी धातु M के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में आप ऐनोड, कैथोड एवं वैद्युत अपघट्य किसे बनाएँगे ?

उत्तर – धातु M के वैद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु को ऐनोड, शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड तथा धातु के किसी लवण के विलयन को वैद्युत अपघट्य रूप में लेकर विद्युत अपघटन किया जाता है। इस विधि द्वारा ऐलुमिनियम, कॉपर आदि का शोधन किया जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

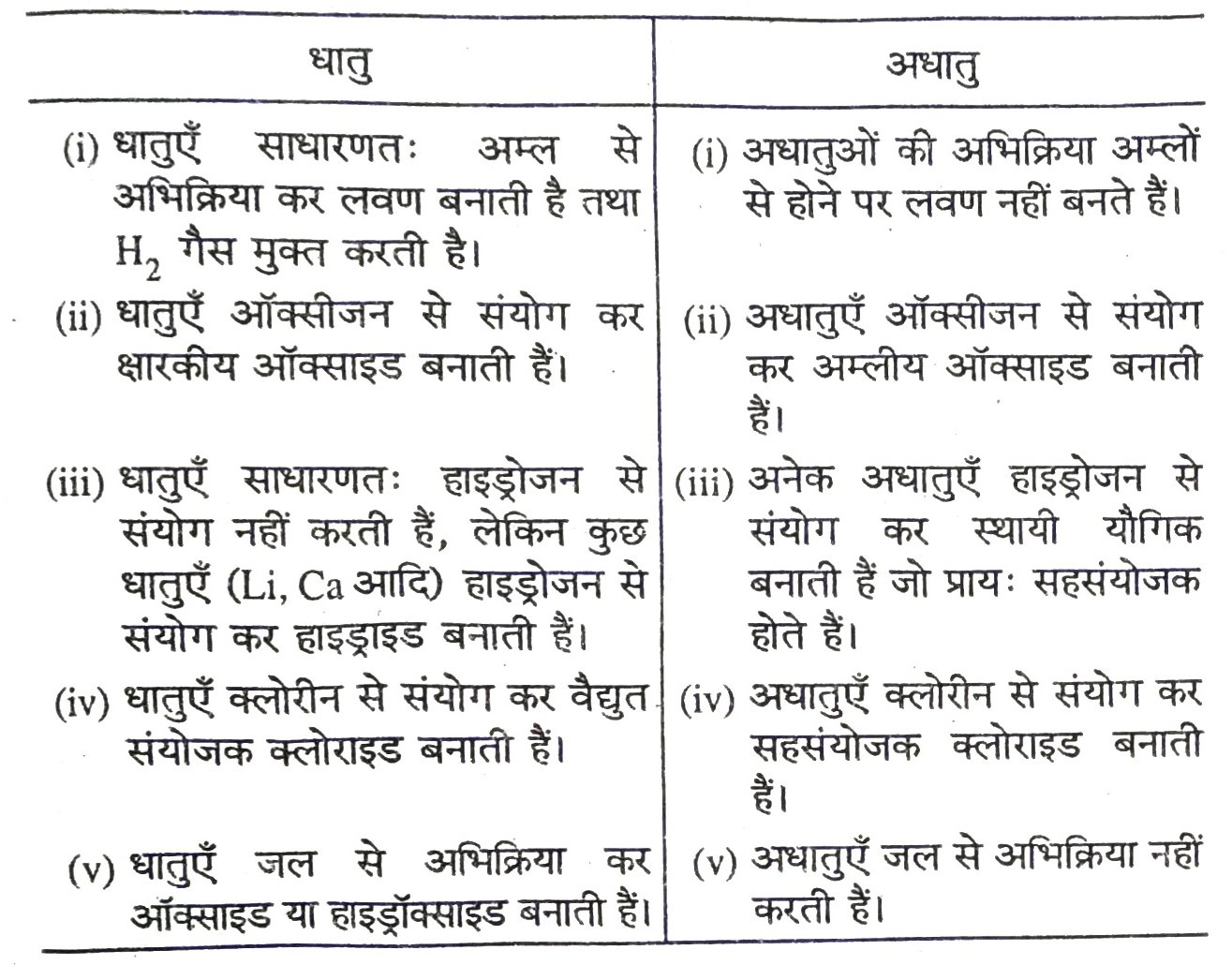

1. किन्हीं पाँच रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर बताएँ।

उत्तर – धातु एवं अधातु में निम्नांकित अंतर हैं –

2. दिए गए चित्र में ताँबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण को दिखाया गया है। [1], [2], [3], [4] एवं [5] का नामांकन कीजिए।

उत्तर – [1] कैथोड

[2] ऐनोड

[3] अम्लीय CuSO4 विलयन

[4] अपद्रव्य

[5] Cu2+

3. (a) लौह-चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ?

(b) हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने से जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए।

(c) बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ?

(d) टमाटर में कौन-सा अम्ल उपस्थित रहता है ?

(e) क्यों हाइड्रोजन आयन को H3O+ के रूप में दर्शाया जाता है ?

उत्तर – (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

लौह-चूर्ण पर तनु HCl डालने पर हाइड्रोजन गैस बनता है एव लौह क्लोराइड बनता है।

(b) 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

(c) बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है।

(d) टमाटर में ऐसीटिक अम्ल (CH5COOH) होता है।

(e) आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन का pH मान बढ़ता है।

4. दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। [1], [2], [3], [4] एवं [5] का नामांकन कीजिए |

उत्तर – [1] बल्ब

[2] स्विच

[3] ग्रेफाइट का छड़

[4] बीकर

[5] लवन का विलयन

5. दिए गए चित्र में धातुओं में चालक का गुण प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोग दिखाया गया है। [1], [2], [3], [4] एवं [5] का नामांकन कीजिए।

उत्तर – [1] धातु का छड़

[2] छड़ का खुला सिरा

[3] मोम

[4] पिन

[5] बर्नर

6. (a) एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने से पिघलने लगती है।

(b) दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए।

(c) आयनिक यौगिक अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं परन्तु गलित अवस्था में या जलीय विलयन के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ?

उत्तर – (a) सिसियम (Cesium)

(b) एलुमिनियम ऑक्साइड (Al2O3), जिंक ऑक्साइड (ZnO)

(c) ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन निश्चित स्थानों पर बँधे रहते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं कर सकते। अतः ठोस की अवस्था में ये यौगिक विद्युत का चालक नहीं होते हैं। परन्तु पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में इनके आयन मुक्त रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हैं। अर्थात् इन अवस्थाओं में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं।

7. दिए गए चित्र में धातु की जल के भाप के साथ अभिक्रिया को दर्शाया गया है। [1], [2], [3], [4] एवं [5] का नामांकन कीजिए।

उत्तर – [1] धातु

[2] बर्नर

[3] नाद

[4] सेतु

[5] H2 गैस

8. किसी धातु की तनु H2SO4 अम्ल से क्रिया करायी जाती है। उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्र किया जाता है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए—

(i) गैस का नाम बताइए।

(ii) गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताइए।

(iii) क्या गैस जल में विलेय है अथवा नहीं ?

(iv) क्या गैस वायु से हल्की है अथवा भारी ?

(v) गैस का रासायनिक सूत्र लिखें।

उत्तर – (i) H2 गैस

(ii) अधोविस्थापन विधि

(iii) हाँ, विलेय

(iv) हल्की

(v) H2

9. (a) थर्मिट अभिक्रिया का (i) रासायनिक समीकरण तथा (ii) एक उपयोग लिखिए।

(b) संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ?

उत्तर – (a) (i) जब आयरन (III) ऑक्साइड तथा ऐलुमिनियम पाउडर (थर्माइट) के मिश्रण को आग लगायी जाती है तो एक बहुत प्रबल अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इससे आयरन धातु तथा ऐलुमिनियम ऑक्साइड बनता है। यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है।

Fe2O3 + 2A1 → 2Fe + Al2O3 + अत्यधिक ऊष्मा

(b) हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होनेवाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होनेवाले धातु के क्षरण की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। .

4. कार्बन एवं इसके यौगिक

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलता है। क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त ?

उत्तर –असंतृप्त

2. प्रकार्यात्मक समूह —COOH का नाम बताएँ।

उत्तर – कार्बोक्सिलिक अम्ल ।

3. तीन कार्वन परमाणुओं वाली ऐल्केन का नाम बताइए

उत्तर – प्रोपेन

4. ऐल्केन का सामान्य सूत्र क्या है ?

उत्तर – CnH2n + 2

5. ऐल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है ?

उत्तर – CnH2n

6. ऐल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है ?

उत्तर – CnH2n – 2

7. CnH2n किसी हाइड्रोकार्वन ग्रुप का सामान्य सूत्र है ?

उत्तर – असंतृप्त हाइड्रोकार्बन

8. CH3COC2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए।

उत्तर – इथाइल एसीटेट के प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है।

9. निम्न में से कौन एक एल्डिहाइड है?

HCHO, CH3OH, CH3CH2OH

उत्तर – HCHO

10. हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C2H2 एवं CH4 में से किसमें अभिक्रिया होती है ?

उत्तर – C2H2

11. C60 -फुलेरीन अणु की आकृति कैसी होती है ?

उत्तर – C6o – फुलेरीन अणु की आकृति फुटबॉल जैसी होती है।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. निम्नलिखित यौगिकों के नाम दीजिए—

(a) एथेन से व्युत्पन्न एक ऐल्कोहॉल।

(b) ब्यूटेन से व्युत्पन्न एक कीटोन।

(c) मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्वोक्सिलिक अम्ल

उत्तर – (a) एथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहॉल का नाम एथिन एल्कोहॉल [एथेनॉल (C2H5OH)] है।

(b) ब्यूटोन से उत्पन्न एक कीटोन का नाम मेथिल एथिल कीटोन या ब्यूटेनोन (CH3 · COCH2 · CH3) है।

(c) मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम एसीटिक अम्ल (CH3COOH) है।

2. संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ? दोनों में प्रत्येक के एक-एक उदाहरण दीजिए |

उत्तर – संकलन अभिक्रिया : वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ (तत्त्व या यौगिक) परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिलकुल भिन्न होते हैं। जैसे- मैगनीशियम (Mg) को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर नया यौगिक MgO बनता है ।

प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देता है। यह एकल विस्थापन तथा उभय विस्थापन होता है जैसे-

एक विस्थापन : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

उभय विस्थापन : BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

3. इथेनॉल से इथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं ?

उत्तर – इथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल के दो हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाते हैं जिससे इथेनल (एसोटल्डिहाइड) बनता है। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर, बने हुए इथेनल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है तो इथेनोइक अम्ल बनता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। इसलिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल का बनना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है।

4. समजातीय श्रेणी क्या है ? उदाहरण के साथ समझाइए।

उत्तर – समजातीय श्रेणी वैसे यौगिकों की श्रेणी होती है जिसके सभी सदस्यों को किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में —CH2— का अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी यौगिकों में एक ही क्रियाशील समूह रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है।

उदाहरण — ऐल्केन श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र CnH2n + 2 जाता है। इस श्रेणी के सदस्य मेथेन (CH4), एथेन (C2H6), प्रोपेन (C3Hg) आदि हैं। इनके अणुसूत्रों से स्पष्ट है कि प्रत्येक सदस्य अपने से पहले आए हुए से व्यक्त किया सदस्य से —CH2— अधिक है। अतः, ऐल्केन श्रेणी एक समजातीय श्रेणी है।

5. निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों का संरचना – सूत्र लिखें |

(i) प्रोपेनॉल

(ii) एथेनल

(iii) एथीन

(iv) एथाइन

उत्तर –

6. निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों का संरचना-सूत्र लिखें।

(i) डाइक्लोरोमेथेन

(ii) एथेन

(iii) मेथेनल

(iv) प्रोपेन

उत्तर –

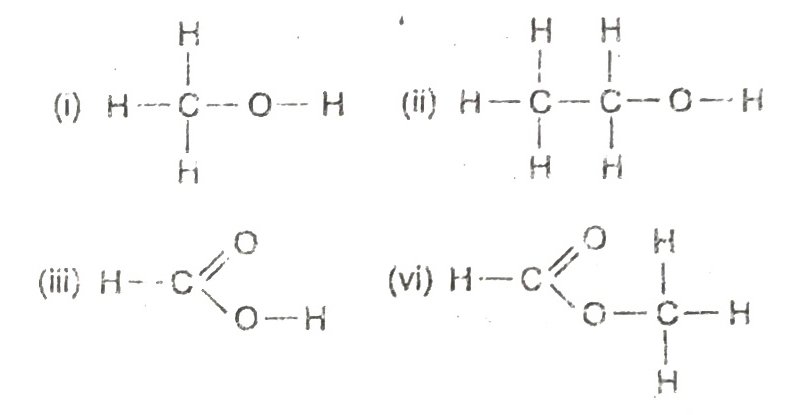

7. निम्नांकित यौगिकों के संरचना-सूत्र लिखें।

(i) मेथेनॉल

(ii) एथेनॉल

(iii) मेथेनोइक अम्ल

(iv) मेथिल मेथेनोएट

उत्तर –

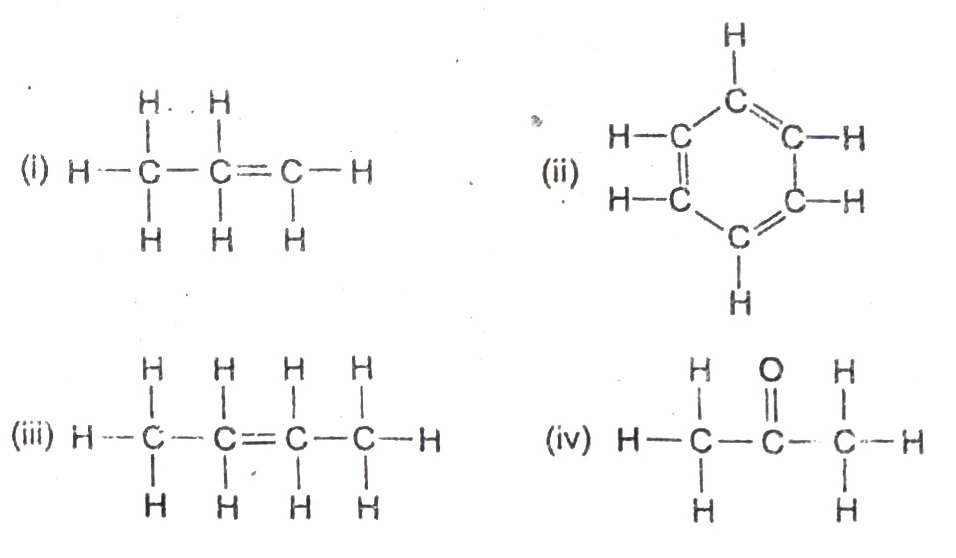

8. निम्नांकित यौगिकों के संरचना-सूत्र लिखें।

(i) प्रोपीन

(ii) बेंजीन

(iii) ब्यूटीन-2

(iv) प्रोपेनोन

उत्तर –

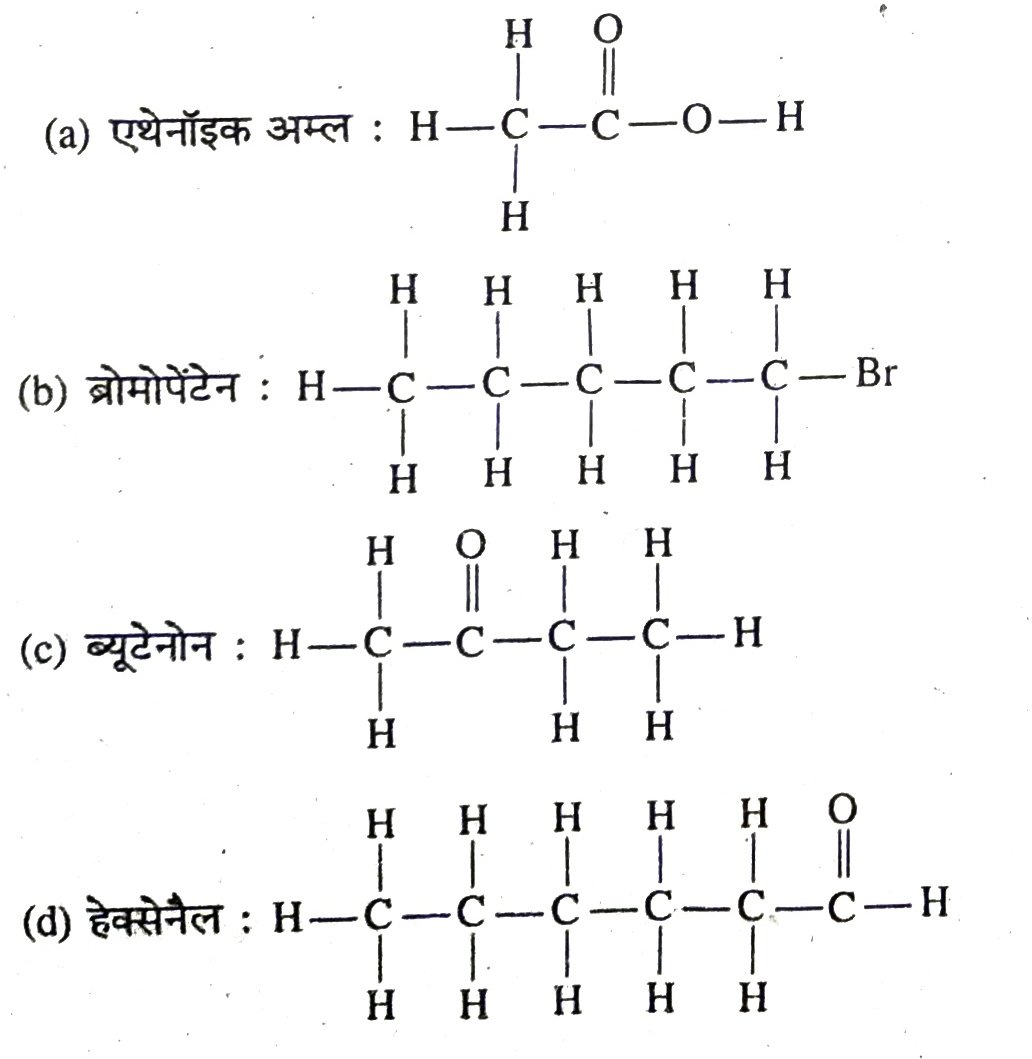

9. निम्नांकित यौगिकों के संरचना-सूत्र लिखें।

(i) एथेनोइक अम्ल

(ii) ब्रोमोपेंटेन

(iii) ब्यूटेनोन

(iv) हेक्सेनल

उत्तर –

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. समावयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए।

उत्तर – वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाती है तथा इस घटना को समावयवता कहा जाता है । पेंटेन (C5H12) के समावयव –

2. निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए—

(a) इथेनॉइक अम्ल

(b) ब्रोमोपेंटेन

(c) ब्यूटेनोन

(d) हेक्सेनैल

(e) प्रोपेनॉल

उत्तर –

3. (a) संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में कोई दो अंतर लिखिए।

(b) उपरोक्त दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का एक-एक उदाहरण दें।

(c) C8H16 यौगिक संतृप्त है या असंतृप्त और क्यों?

उत्तर – (a) संतृप्त हाइड्रोकार्बन : ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएँ एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है।

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन : ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम-से-कम एक द्विबंध या त्रिबंध हों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।

(b) संतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण – मेथेन, प्रोपेन आदि।

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उदाहरण — एल्कीन, एल्काइन आदि ।

(c) C8H16 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह CnH2n + 2 के रूप का होकर CnH2n के रूप का है।

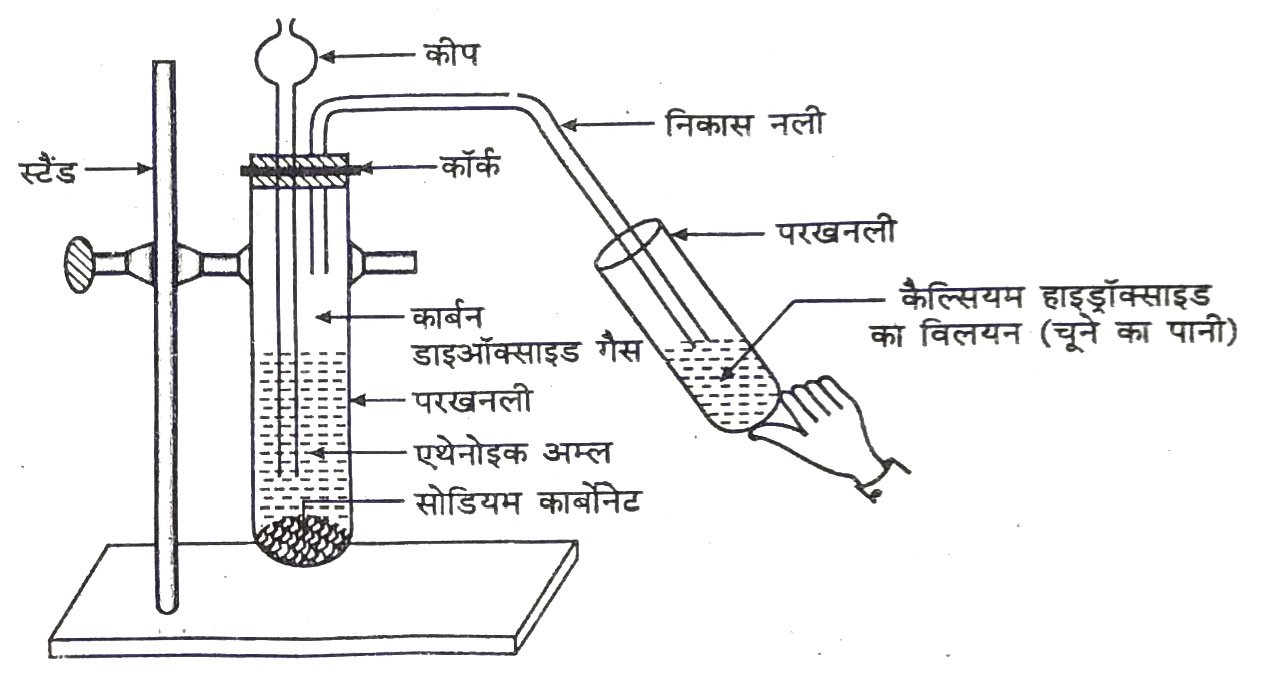

4. चित्र को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

(a) परखनली B में लिए गए कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में आप क्या परिवर्तन देखते हैं ?

(b) परखनली A में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखें।

(c) परखनली B में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखें।

(d) यदि एथेनॉइक अम्ल के स्थान पर ऐथेनॉल लिया जाय तो आप किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं ?

(e) प्रयोगशाला में चूने का पानी किस प्रकार बनाया जा सकता है

उत्तर – (a) दूधिया हो जाएगा

(b) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

(c) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(d) अभिक्रिया नहीं करेगा। अतः कोई परिवर्तन नहीं ।

(e) CaO को जल में घोलकर छान लेने पर चूने का पानी प्राप्त होता है।

5. दिए गए चित्र में एस्टरीकरण की प्रक्रिया दर्शायी गई है। [1], [2], [3], एवं [4] का नामांकन करें। अभिक्रिया का समीकरण लिखें।

उत्तर –

6. निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए—

(a) मोनोक्लोरोमिथेन

(b) मिथेन

(c) एथीन

(d) एथेनॉल

(e) बेंजीन

उत्तर –

5. तत्त्वों का आवर्ती वर्गीकरण

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्त्व हैं ?

उत्तर – 2

2. आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं ?

उत्तर – समूह (वर्ग)

3. आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है ?

उत्तर – परमाणु संख्या

4. आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं ?

उत्तर – आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ वर्ग या समूह कहलाते हैं।

5. आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं?

उत्तर – आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं ।

6. आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ (वर्ग) की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर – 8 उदग्र स्तंभ (वर्ग) हैं।

7. आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर – 18 वर्ग हैं।

8. न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था ?

उत्तर – सन् 1893 में।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन-सा मापदंड अपनाया था ? कोई दो मापदंड लिखिए।

उत्तर – मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया – (i) तत्त्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। (ii) समान गुणधर्म वाले तत्त्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया।

2. मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में दो अंतर लिखें।

उत्तर –

3. एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है।

(a) इस तत्त्व की परमाणु संख्या क्या है ?

(b) निम्न में से किस तत्त्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी ? (परमाणु संख्या कोष्ठक में दी गई है)

N(7), F(9), P( 15 ), Ar ( 18 )

उत्तर – (a) परमाणु संख्या = 2 + 8 + 7 = 17

(b) तत्त्व F(9) के साथ परमाणु संख्या 17 वाले तत्त्व की रासायनिक समानता होगी, क्योंकि दोनों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या (7) समान है।

4. मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है ?

उत्तर – मैग्नीशियम (Mg) समूह 2 का सदस्य है। चूँकि एक ही समूह के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता एक समान होती है क्योंकि सबों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है। इसलिए समूह 2 के दो तत्व बेरीलियम (Be) एवं कैल्सियम (Ca) हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम (Mg) के समान होती है।

5. (i) आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं ?

(ii) आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल दो ही तत्व क्यों हैं ?

उत्तर – (i) आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा (I से VIII तक तथा ) इसके बाद शून्य (0) समूह को मिलाकर कुल नौ वर्गों की 18 लम्ब कतारें होती हैं।

(ii) आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन एवं हीलियम दो ही तत्व हैं । क्योंकि प्रथम आवर्त में केवल एक इलेक्ट्रॉन कोश होता है जिसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जबकि He के अंतिम कक्ष में केवल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं।

6. आवर्त सारणी में तत्त्वों की परमाणु त्रिज्या आवर्त में वाईं ओर से दाईं ओर जाने में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ क्यों घटती है ?

उत्तर – आवर्त में इलेक्ट्रॉन एक-एक करके एक ही ऊर्जा कोश में भरता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के भरने के साथ नाभिक आवेश एक यूनिट बढ़ जाता है। परिणामतः इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर लगातार बढ़ता जाता है। ऐसा होने से परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अर्थात् आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार धीरे-धीरे घटता जाता है।

7. आधुनिक आवर्त सारणी के पहले दस तत्वों में कौन-से धातु हैं ?

उत्तर – आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लीथियम (Li) एवं बेरिलियम (Be) दो धातुएँ हैं, बोरॉन (B) उपधातु है और शेष सात हाइड्रोजन (H), हीलियम (He), कार्बन (C), नाइट्रोजन (N), ऑक्सीजन (O), फ्लोरीन (F) एवं निऑन (Ne) अधातुएँ हैं।

8. (a) मेंडेलीफ का आवर्त नियम लिखिए।

(b) निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस को पहचानिए –

N, Ni, Na, Ne

उत्तर – (a) तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फल होते हैं। (b) Ne

9. आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है ?

उत्तर – मेंडलीव के बाद उत्कृष्ट गैसों का आविष्कार हुआ था। इनके बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 (प को छोड़कर, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है) है। इनके बाह्यतम शेल में अष्टक (प में द्वियक) पूर्ण होने के कारण ये निष्क्रिय होते हैं। अतः, आवर्त सारणी की व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें एक नए समूह में रख दिया गया है।

10. मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो उपलब्धियों एवं दो विसंगतियाँ लिखिए।

उत्तर – मेंडलीव की आवर्त सारणी की दो उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं –

(i) यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है।

(ii) इसमें उपसमूह A तथा B एक ही वर्ग के अंतर्गत हैं।

विसंगतियाँ –

(i) आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान उचित नहीं है।

(ii) एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान में नियमित रूप से वृद्धि नहीं होती है।

11. एक तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 है–

(क) तत्व A की वर्ग संख्या क्या है ?

(ख) तत्व A की आवर्त संख्या क्या है ?

उत्तर – (क) वर्ग संख्या = 2; (ख) आवर्त संख्या = 4

जीव विज्ञान (BIOLOGY)

1. जैव – प्रक्रम

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. प्रोटीन के यौगिकों के संश्लेषण के लिए कौन-सा तत्त्व अनिवार्य है ?

उत्तर – पेप्सिन |

2. लार में पाये जाने वाले इंजाइम का नाम लिखिए।

उत्तर – टायलीन एवं एमाइलेज

3. जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं ?

उत्तर – जैव प्रक्रम

4. स्वपोषण करनेवाले जीव का नाम बताएँ।

उत्तर – हरे पौधे ।

5. ATP का पूरा नाम वताएँ।

उत्तर – एडिनोसीन ट्राइफॉस्फेट।

6. किण्वन क्रिया किस जीव में होती है ?

उत्तर – यीस्ट में।

7. किण्वन किस प्रकार का श्वसन है ?

उत्तर – अवायवीय श्वसन ।

8. रक्त का रंग लाल क्यों होता है ?

उत्तर – हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन वर्णक की

9. रक्त परिवहन के एक चक्र को क्या कहते हैं ?

उत्तर – हृद्-चक्र (cardiac cycle ) |

10. हृदय- वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है ?

उत्तर – सिस्टोल (systole)

11. पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है ?

उत्तर – पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम द्वारा होता है।

12. मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं ?

उत्तर – चार वेश्म (दो अलिंद एवं दो निलय) ।

13. मानव में हृदयाघात का एक मुख्य कारण कौन है ?

उत्तर – हाइपरटेंशन

14. रक्त का pH मान वताएँ ।

उत्तर – रक्त का pH मान 7.4 होता है।

15. यूरिया का निर्माण कहाँ होता है ?

उत्तर – यकृत कोशिकाओं की माइटोकॉण्ड्रिया में ।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है ?

उत्तर – प्रकाशसंश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) एवं जमीन से जड़ द्वारा अवशोषित जल कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त कर सूर्य – प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं।

2. रक्त क्या है ? रक्त के दो कार्य लिखिए।

उत्तर – रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है।

रक्त के दो कार्य – (i) यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है जिसके – फलस्वरूप शरीर की सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। (ii) यह श्वसन के समय बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है जिसके कारण शरीर को उससे मुक्ति मिल जाती है।

3. धमनी और शिरा में तीन अंतर लिखें।

उत्तर – धमनी और शिरा में अंतर –

4. कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग क्यों करते हैं ?

उत्तर – कोशिकाएँ विद्युतीय आवेगों को लगातार उत्पन्न करने और भेजने में सक्षम नहीं होती हैं। जब किसी कोशिका द्वारा विद्युतीय संदेश भेजा जाता है तब कोशिका को अपनी व्यवस्था के परिवर्तन में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि बहुकोशीकीय जीव रासायनिक संचार का भी उपयोग करते हैं ।

5. मानव वृषण के क्या कार्य हैं? कोई दो कार्य लिखिए।

उत्तर – (i) शुक्राणु का निर्माण करना ।

(ii) टेस्टेस्टोरेन हार्मोन स्रावित करना ।

6. चित्र का अवलोकन कीजिए और इसपर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

(a) चित्र क्या दर्शाता है ?

(b) (1), (2) और (3) के नाम लिखिए |

(c) (2) क्या कार्य करता है ?

उत्तर – (a) खुला रंध्र

(b) (1) द्वार कोशिकाएँ (2) रंध्र छिद्र (3) हरित लवक

(c) प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान-प्रदान रंध्र छिन्द्रों द्वारा होता है |

7. स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अन्तर हैं ?

उत्तर –

8. रक्त और लसिका में अंतर लिखें।

उत्तर – रक्त और लसीका में अंतर –

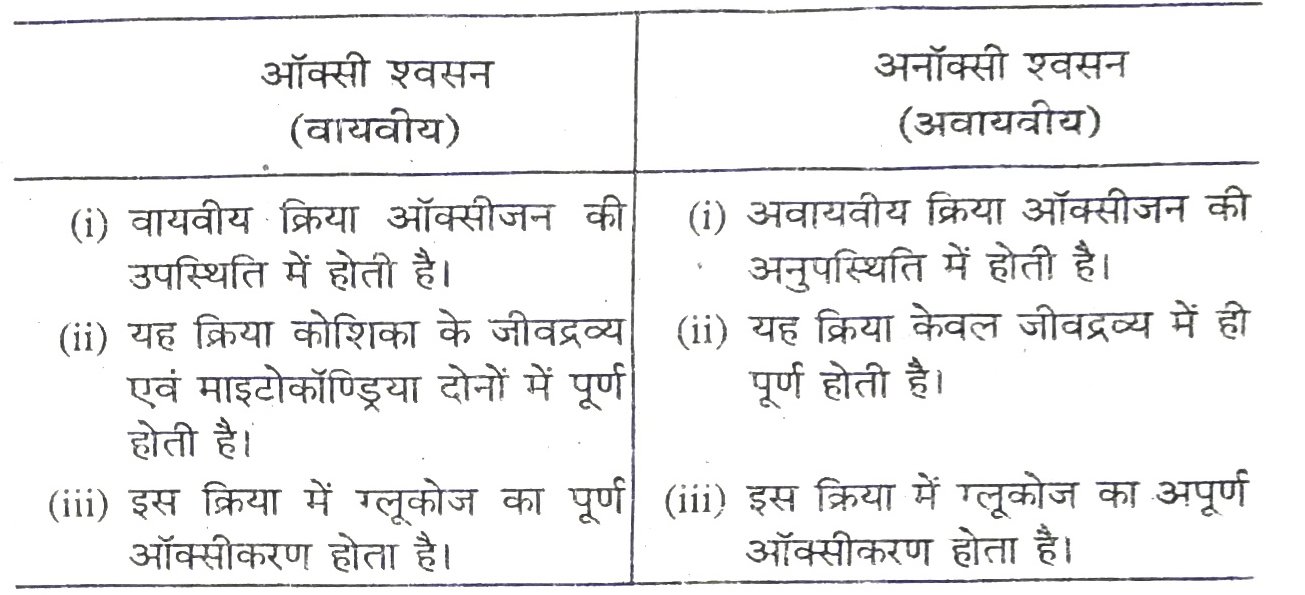

9. ऑक्सी श्वसन (वायवीय) और अनॉक्सो श्वसन (अवायवीय) में अंतर स्पष्ट करें।

उत्तर – ऑक्सी श्वसन (वायवीय) और अनॉक्सी श्वसन (अवायवीय) में अंतर –

10. श्वसन और दहन में दो अंतर लिखें |

उत्तर – श्वसन एवं दहन में अंतर –

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएँ।

उत्तर – एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट –

2. एक खुला तथा बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाएँ।

उत्तर –

3. मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे एवं भोजन- पाचन प्रक्रिया का वर्णन करें।

उत्तर – मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र इस प्रकार है

मानव पाचन तंत्र : मुख से भोजन जब ग्रहण किया जाता है तो यह चबाया हुआ भोजन लार के साथ मिलकर ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए अमाशय में पहुँचता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करती है। अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा द्वारा पाचन होता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत (छोटी आँत) में पहुँचता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। पाचित भोजन को क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति ‘दीर्घरोम’ (विलाई) द्वारा अवशोषण होता है। बिना पचा हुआ भोजन वृहदांत्र (बड़ी आँत) में भेज दिया जाता है। यहाँ इसमें से जल का अवशोषण होता है और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार शरीर में पाचन क्रिया होती है।

4. मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है ?

उत्तर – हृदय के बायें आलिन्द का सम्बन्ध फुफ्फुस शिरा से होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजनयुक्त रक्त को लाती है। बायें आलिन्द का सम्बन्ध एक द्विकपाट द्वारा बायें निलय से होता है। अतः बायें आलिन्द का ऑक्सीजनयुक्त रक्त कपाट खोलकर बायें निलय में आ जाता है। बायें निलय का सम्बन्ध एक महाधमनी से होता है। अत: बायें निलय का ऑक्सीजनयुक्त रक्त इस महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है शरीर विभिन्न भागों से ऑक्सीजनविहीन अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दायें आलिन्द में आता है। दायें आलिंद और दायें निलय के बीच त्रि-कपाट होता है | अतः दायें आलिंद का रक्त इस कपाट से होकर दायें निलय में आ जाता है। दायें निलय का सम्बन्ध फुफ्फुस धमनी से होता है जो फेफड़ों तक जाती है। अतः यह रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। वहाँ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है।

परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर दो बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं ।

दोहरे परिसंचरण के कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है जिससे शरीर का उचित तापमान बना ।

5. मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे एवं इसके कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर – मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र—

कार्य –

- नासागुहा : नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक एवं प्रारंभिक अंग है इनके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नासा छिद्रों से आगे की दीवारों पर बाल पाये जाते हैं जो हवा को छानने का कार्य करते हैं।

- ग्रसनी : नाशागुहा के आगे के घुमावदार रास्ते को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वासनली में खुलती है ।

- ट्रैकिया : यह एक लम्बी, चौड़ी और उपस्थित की बनी हुई नालिका होती है जो ग्रसनी के आगे के भाग में स्थित होती है। इसके आगे का भाग श्वासनली कहलाता है।

- फेफड़े : मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लयों से घिरा रहता है जिन्हें फुफ्फुस वरणी कहते हैं ।

6. वृक्काणु (नेफ्रॉन) की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।

उत्तर – वृक्काणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रमुख भाग हैं—

- बोमेन सम्पुट : वृक्काणु का अग्रभाग जो प्याले जैसा होता है।

- केशिका गुच्छ : वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बार-बार विभाजित होने से बना रक्त केशिकाओं का गुच्छा।

- वृक्क शिरा : वृक्क में अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्त वाहिनी ।

- वृक्क धमनी : बोमेन सम्पुट से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी ।

- वृक्काणु का नलिकाकार भाग : हेनेल्स लूप के आगे वृक्काणु का अन्तिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है इसकी सतह पर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है।

- संग्राहक नलिका : नेफ्रॉन का अन्तिम छोर एक नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक जाती है।

वृक्काणु की क्रियाविधि —

- बोमेन सम्पुट के केशिका गुच्छ में उच्च रक्त चाप के कारण उत्सर्जी पदार्थ छनकर रक्त से बाहर आ जाते हैं। ये पदार्थ जल के साथ संग्राहक नलिका में जाते हैं और मूत्राशय में पहुँच जाते हैं।

- केशिका गुच्छ के उच्च रक्त चाप के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि भी छन जाते हैं जिन्हें हेनेल्स लूप और नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है। इसे पुनरावशोषण कहते हैं।

7. वृक्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें।

अथवा, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएँ।

उत्तर – मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदरगुहा की पृष्ठीय देहभित्ति से सटे हुए कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस, गहरे भूरेलाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीच के समान होता है । यह करीब 10 सेमी लंबा, 5-6 सेमी चौड़ा तथा 2.5-4 सेमी मोटा होता है।

वृक्क की बाहरी सतह उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह हाइलम कहलाती है। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, निकलती है। मूत्रमार्ग मूत्रद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्रवाहिनियों के मुख से मूत्रमार्ग के से तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं ।

8. मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाएँ । इसमें छः संरचना लिखेंजिसमें तीनों कपाट हो ।

उत्तर –

9. अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाइए।

उत्तर – अमीबा में पोषण –

- अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्ध बनाता है। इन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपाद भोजन को घेरकर एक खाद्य-धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है।

- कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक इन्जाइम रिक्तिका या खाद्य-धानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं। खाद्य-धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विसरित होकर कोशिका द्रव्य में मिलते रहते हैं।

- रिक्तिका घूमते-घूमते कोशिका की सतह से चिपककर फट जाती है। तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है।

10. पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें।

उत्तर – सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के हरे भागों; जैसे- पत्तियों, कोमल तनों आदि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) व जल (H2O) की सहायता से भोजन बनाने की क्रिया प्रकाशसंश्लेषण कहलाती है अर्थात् पौधे के हरे भागों द्वारा

प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाशसंश्लेषण कहलाता है। स्पष्टतः पर्णहरित युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। ये पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अत्यंत साधारण अकार्बनिक यौगिकों (प्रमुखत: जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ खनिज पोषक पदार्थो) से प्रकाशसंश्लेषण के द्वारा पहले साधारण और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, वसाएँ, प्रोटीन इत्यादि सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। प्रकाशसंश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

2. नियंत्रण एवं समन्वय

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. एक पादप हॉर्मोन का नाम लिखें जो पौधों में वृद्धि का घटक है।

उत्तर – ऑक्जीन।

2. कौन-सा रसायन दीप्तिकालिता उत्पन्न करता है ?

उत्तर – फाइटोक्रोम।

3. कौन-सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिःस्रावी दोनों हैं?

उत्तर – अग्नाशय ।

4. कौन-सा हॉर्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ?

उत्तर – इनसुलीन ।

5. इनसुलीन हॉर्मोन की अधिकता से रक्त के ग्लूकोज स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर – घटता है।

6. थायरॉक्सीन के स्रवण में कौन-सा तत्त्व आवश्यक है ?

उत्तर – कैल्सियम

7. दो तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिकाओं के सन्धिस्थल को क्या कहते हैं ?

उत्तर – अन्तर्ग्रथन या सिनैप्स |

8. पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है ?

उत्तर – रसायनानुवर्तन।

9. उस पादप हॉर्मोन का नाम लिखें जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है ?

उत्तर – एबसिसिक एसिड या ABA-हॉर्मोन ।

10. आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखें।

उत्तर – उद्दीपन ।

11. शरीर का प्रमुख समन्वय केन्द्र क्या है ?

उत्तर – मस्तिष्क

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. पौधे में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन का एक-एक उदाहरण लिखें।

उत्तर – प्रकाशानुवर्तन – प्रारोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाती है।

गुरुत्वानुवर्तन – जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा धरती में जाती है।

जलानुवर्तन — अमीबा जल की ओर बढ़ता है।

रसानुवर्तन – पादप हॉर्मोन जिबरेलिन तने में वृद्धि करता है।

2. मधुमेह क्या है ? यह क्यों होता है ?

उत्तर – मधुमेह एक प्रकार का रोग है। जब मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसमें अतिरिक्त ग्लूकोज मूत्र के साथ बाहर आने लगता है।

3. प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित करें तथा कोई एक उदाहरण लिखें।

उत्तर – जीवधारियों में किसी दृश्य या अदृश्य, बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपन के प्रभाव में होनेवाली वे अनैच्छिक क्रियाएँ जिनका संचालन एवं समन्वयन प्रायः मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएँ कहलाती हैं।

4. संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर – संवेदी तंत्रिका कोशिका : ये कोशिकाएँ आवेगों को ग्रहण करती हैं।

प्रेरक तंत्रिकाएँ : ये आवेगों को केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रेरक अंगों या पेशियों तक ले जाती हैं।

5. पादप हार्मोन और जन्तु हार्मोन में दो अन्तर लिखिए।

उत्तर – (i) ऑक्जीन और जिबरेलिन दो प्रमुख पादप हार्मोन समूह है जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टरॉन, रिलैक्सिन जन्तु हार्मोन हैं।

(ii) ऑक्जीन पौधों के तने की लम्बाई को बढ़ाता है और जिबरेलिन पौधे के तने की वृद्धि करता है। जबकि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन (जन्तुओं में) के द्वारा हंड्डी तथा ऊतकों की वृद्धि को नियमित करता है। जन्तु हार्मोन का स्राव सीधे रक्त में होता है। थायराइड हार्मोन, उत्तेजक हार्मोन है। तथा थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक है।

6. हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएँ उत्पन हो सकती हैं ?

उत्तर – ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहाँ उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञानेन्द्रियों में भेजा जाता है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएँ मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुँच सकेंगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य सम्पादित नहीं हो सकेगा और वह किसी भी सम्भावित खतरे का शिकार हो सकता है।

7. प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखिए।

उत्तर –

8. प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है ?

उत्तर – प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उसपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं।

9. एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर – (i) विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कई अंगों के समन्वय द्वारा सम्पादित होते हैं। अतः जीव में समन्वय आवश्यक है। (ii) शरीर के उपापचय की दर एवं हृदय तथा फेफड़े के कार्य करने की दर निश्चित होनी चाहिए। अतः इन दरों को नियंत्रित रखना आवश्यक होता है।

10. प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है?

उत्तर – मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केन्द्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएँ सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियन्त्रित होती हैं। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है।

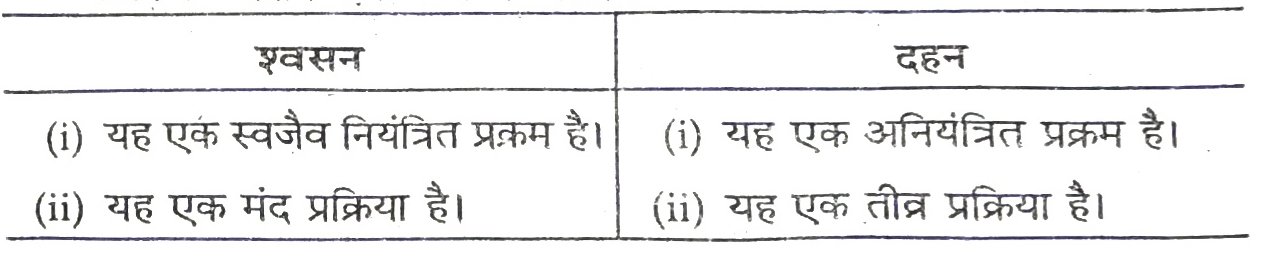

11. चित्र में निर्देशित A, B, C और D के नाम लिखें।

उत्तर – (A) प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध

(B) प्रमस्तिष्क

(C) सेरिबेलम

(D) सक्कस

12. चित्र का अवलोकन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें-

(a) A और B के नाम लिखें।

(b) ? क्या है? इसका एक कार्य लिखें।

उत्तर – (a) A पॉन्स, B– मेडुला

(b) ? अनुमस्तिष्क

कार्य : यह शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है।

13. आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है ?

उत्तर – आयोडीन की कमी से थाइरॉइड ग्रंथि द्वारा बननेवाला हॉर्मोन थाइरॉक्सिन कम बनता है। थाइरॉक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है तथा घेघा या गलगंड (goitre) बीमारी हो सकती है। इसी कारण आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है।

14. मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है ?

उत्तर – मधुमेह के कुछ रोगियों में अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा इंसुलिन हॉर्मोन का स्राव नहीं हो पाता है। इसके कारण इनके रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह बढ़ा स्तर शरीर में अनेक हानिकारक प्रभावों (जैसे मोतियाबिंद, वृक्क की क्षति आदि) का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे मधुमेह रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, ताकि रुधिर में शर्करा की मात्रा सामान्य स्तर पर रहे।

3. जीव जनन कैसे करते हैं ?

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. किस संरचना द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है ?

उत्तर – अपरा।

2. एक ऐसे जीव का नाम लिखें जिसमें द्विखण्डन विधि द्वारा जनन होता है।

उत्तर – अमीबा |

3. अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग हैं ?

उत्तर – मादा।

4. स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है ?

उत्तर – विखण्डन विधि |

5. ऐसे दो जीवधारियों के नाम लिखें जो मुकुलन द्वारा नये जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं।

उत्तर – हाइड्रा एवं यीस्ट |

6. मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है ?

उत्तर – डिम्बवाहिनी

7. यीस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है ?

उत्तर – मुकुलन

8. एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है ?

उत्तर – बहुखंडन (बहुविभाजन)

9. समान जीन-संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं?

उत्तर – क्लोन।

10. एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें वाह्य निषेचन होता है।

उत्तर – मनुष्य।

11. दो संभोग जनित रोगों के नाम लिखिए।

उत्तर – एड्स, गोनेरिया

12. स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है ?

उत्तर – खंडन।

13. एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जिसमें वाह्य निषेचन होता है।

उत्तर – मेढ़क ।

14. मानव में निषेचन कहाँ होता है ?

उत्तर – फैलोपिअन नलिका में |

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर –

2. मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है ?

उत्तर – मुकुलन में देहभित्ति से एक उभार निकलता है, जो धीरे-धीरे वृद्धि कर मुकुल का रूप धारण कर लेता है, उदाहरण — हाइड्रा। जबकि खंडन में शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा अलग-अलग वृद्धि कर वयस्क का रूप धारण कर लेता है, उदाहरण- – स्पाइरोगाइरा।

3. डी०एन०ए० की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है ?

उत्तर – डी०एन०ए० अणुओं में शरीर की डिजाइन, कार्यिकी आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। DNA की प्रतिकृति बनने से नयी कोशिका में भी एक DNA चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। DNA के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती।

4. बीजाणुजनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है ?

उत्तर – कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया सम्पन्न होती है। बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी के चारों तरफ एक मोटा तथा कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। बीजाणुधानी के फटने के बाद बीजाणु हवा के द्वारा बिखर जाते हैं तथा अनुकूल जगह पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं।

5. गर्भधारण रोकने के कौन-कौन तरीके हैं?

उत्तर – गर्भधारण रोकने के निम्नलिखित तरीके हैं—

(i) यांत्रिक अवरोध — कंडोम, कॉपर-टी, एवं लूप के उपयोग द्वारा ।

(ii) रासायनिक विधि- गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर।

(iii) सर्जिकल विधि – पुरुष नसबंदी एवं स्त्री – नसबंदी द्वारा ।

6. परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर – परागण क्रिया में परागकण मादा जनन अंग स्त्रीकेशर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं परन्तु निषेचन क्रिया में दो नर युग्मक स्त्रीकेशर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मकों से संयुक्त होते हैं और युग्मनज (Zygote) बनाते हैं।

7. बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। क्यों ?

उत्तर – ऐसे जीवों में विशेष कार्यों के लिए कोशिकाओं के अलग-अलग संगठन होते हैं। ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं और शरीर में उनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं। ऐसी सजग-व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका- दर-कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः ऐसे जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है।

8. चित्र में दर्शायी गई घटना का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर – चित्र प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन को दर्शाता है। इसके अन्तर्गत प्लैनेरिया के चाहे जितने टुकड़े हो जायें, प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र प्लैनेरिया के रूप में विकसित होता है।

9. चित्र का निरीक्षण कीजिए और इसपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) चित्र क्या दर्शाता है ?

(ii) चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय दीजिए।

उत्तर – (i) अमीवा में अलैंगिक जनन : द्विखण्डन ।

(ii) द्विखण्डन का विवरण : सर्वप्रथम केन्द्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। समसूत्रण विधि द्वारा समान गुणूसत्र विपरीत ध्रुवों पर जमा होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बीच में अंदर की ओर धँसती है तथा एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है।

10. चित्र का अवलोकन कीजिए और इसपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) चित्र में कौन प्रक्रम दिखाया गया है ?

(ii) प्रश्नांकित (?) भाग का नाम लिखिए।

उत्तर – (i) चित्र ब्रायोफिलम की पत्ती द्वारा वर्धिप्रचारण का होना दर्शाता है।

(ii) कलिका ।

11. चित्र में निर्देशित A, B, C और D के नाम लिखें।

उत्तर – A – परागकोष;

B – परागनली;

C – वर्तिकाग्र;

D – अंडाशय ।

12. निम्नांकित चित्र का निरीक्षण करें और प्रश्नांकित (?) भागों के नाम लिखें –

उत्तर – A अंडवाहिका

B. अंडाशय

C. गर्भाशय

D. योनि

13. पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए।

उत्तर –

14. मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएँ ।

उत्तर –

15. निम्नांकित चित्र में क्या दिखाया गया है? यह कहाँ पाया जाता है ?

[1] और [2] की क्या भूमिकाएँ हैं ?

उत्तर – बीजांड की आन्तरिक रचना; अंडाशय में [1] और [2] दोहरे निषेचन में भाग लेते हैं।

16. चित्र का निरीक्षण कीजिए और इसपर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(a) चित्र क्या दर्शाता है ?

(b) चित्र में दर्शाए गए प्रक्रम से क्या लाभ है ?

उत्तर – (a) चित्र में स्पाइरोगायरा के खंडन को दर्शाया गया है।

(b) इस प्रक्रम द्वारा तंतुओं के टूटे हुए टुकड़े अलग-अलग वृद्धि कर नये-नये तंतुओं के रूप में विकसित हो जाते हैं।

4. आनुवंशिकी एवं जैव विकास

अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाने जाते हैं?

उत्तर – XY पुरुषों (नर) के लिंग गुणसूत्र ।

XX स्त्रियों (मादा) के लिंग गुणसूत्र ।

2. जीन कहाँ पाये जाते हैं ?

उत्तर – D.N.A.

3. वह कौन-सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है ?

उत्तर – जीन।

4. मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है ?

उत्तर – 23 जोड़ी (कूल 46 )

15. गुणसूत्र XY और XX किन नामों से जाने जाते हैं?

उत्तर – लिंग गुणसूत्र

6. अंडाणु या शुक्राणु में से कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है ?

उत्तर – शुक्राणु (स्पर्म)।

7. विकास की आधारभूत घटना क्या है?

उत्तर – DNA प्रतिकृतिकरण ।

8. जैव-विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ?

उत्तर – चार्ल्स डार्बिन।

9. ब्रोकोली का विकास किस विधि द्वारा किया जाता है?

उत्तर – कृत्रिम चयन द्वारा।

10. DNA का विस्तृत नाम क्या है?

उत्तर – Deoxyribonucleic acid.

11. “ऑन दि ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज” नामक पुस्तक किसने लिखी ?

उत्तर – चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने।

12. ‘आनुवंशिकी के जनक’ कौन हैं ?

उत्तर – ग्रेगर जॉन मेंडल।

लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर

1. बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है ?

उत्तर – बाघों में आनुवंशिक विभिन्नता लगभग नहीं के बराबर है। यदि अत्यंत तेजी से बदलती पर्यावरणीय स्थितियों में परिवर्तन नहीं आया तो वे सब नाटकीय रूप से समाप्त हो जाएँगे। उदाहरण के लिएयदि किसी बाघ में किसी भयानक रोग का संक्रमण हो जाए तो सभी बाघ उसी से मर जाएँगे क्योंकि संक्रमण उनकी जीन की आवृत्ति को प्रभावित करेगा। बाघों की निरंतर घटती संख्या भी यही संकेत कर रही है कि पर्यावरण में आया परिवर्तन उनके लिए अनुकूल नहीं रहा है और वे शायद शीघ्र ही समाप्त हो जाएँ।